Обработка камней и минералов в древности. Древняя обработка камня

Технологии обработки камня – от древности до наших дней  05.04.2018 05.04.2018 Технологии обработки камня – от древности до наших дней Стройматериалы и изделия из натурального камня в наши дни производятся практически во всех странах мира. И технологий для его обработки существует больше десятка – а видам камнеобрабатывающего оборудования и инструментов счет идет на сотни. Однако, так было не всегда – и перед первыми каменотесами древности стояли задачи, решение которых и по сей день вызывает у современников удивление. Это сейчас – в век лазеров, высокотемпературных газовых струй, плазмы, ультразвука и станков под ЧПУ – шлифовка, полировка, распиловка и фактурная обработка твердых пород кажутся обычным делом. В то время как каких-то 200 лет назад даже брусчатка бучардированная, а не обычная колотая, была редкостью. А уж крупноразмерная гранитная плита, бучардированная на станке в течение часа, в древности изготавливалась неделю. И путь к современным технологиям был очень долгим. Древний мир Несмотря на, казалось бы, полное отсутствие возможностей современной работы с камнем, древним мастерам удалось заложить основы большинства, существующих и поныне, технологий. Это было куда больше, чем обычное скалывание краев и примитивная шлифовка. Уже 7-8 тысяч лет назад, используя заточенные каменные сверла, пилы и эксцентриковые механизмы, наши предки изготавливали полую каменную посуду, вырезали печати, амулеты и инструменты с фасонной поверхностью. Массово распространилась узорная резьба по камню и изготовление первых крупноразмерных плит для строительства дворцов, а в Египте, Междуречье и Центральной Америке – еще и пирамид. Алмазные же резцы (пусть и встречавшиеся редко) позволяли совершать над камнем чудеса. Апогей в мастерстве обработки и масштабном применении гранита, базальта и прочих скальных пород был достигнут в Древнем Риме. На счету его инженеров и строителей – и тысячекилометровая сеть дорог, и плиты мощения, и облицовка гранитными плитами домов такого размаха и качества, что многие их творения эксплуатируются и поныне. Средние века В Европе с 7-8 века расцветает изготовление каменных изделий для монастырей и рыцарских замков – благодаря расширению географии добычи сырья и увеличения населения. Начинает применяться обработка камня с использованием воды, абразива и механических пил. С 10 по 15 век к штучным изделиям добавляется производство стройматериалов, что привело к появлению цехов (прообразов будущих камнеобрабатывающих заводов). С 14 века значительно расширяется ассортимент – и к первой брусчатке и плитам добавляется мозаика. Для столь трудоемких и масштабных работ необходим был и соответственный инструментарий, которым стали канатные пилы на основе проволоки, впервые появившиеся в Чехии. Вскоре к ним добавились шлифовальные мельницы в Испании, Голландии и Германии – приводом для которых служила система передачи движущего момента от колес, вращаемых падающей на их лопасти водой (впоследствии применяемая повсеместно – вплоть до первых колесных пароходов). Конец 18 – начало 20 века Далее наступил черед промышленной революции – и механические, паровые, гидравлические, а затем и электрические станки привели к появлению и развитию всех ныне существующих сфер камнеобработки. По существу, от возможностей технологий сегодняшнего дня их отличала лишь меньшая скорость и не столь высокая точность – притом, что последняя в изготовлении щебня, брусчатки, плит, бута, а также изделий вроде столешниц, подоконников и ступеней, в сущности, не играет столь решающей роли. 20 – 21 век И, наконец, последние 100 лет принесли привычные сегодня ультразвуковую, плазменную, газовую, лазерную и гидроабразивную резку и гравировку камня – тысячекратно увеличив скорость, но не сложность обработки, подвластную резцам в золотых руках прежних мастеров. К списку новостей www.valitovkamen.ru Секретные методы обработки камня древности раскрыты - 16 Июля 2015Многие слышали про огромные блоки, из которых сложены египетские пирамиды, несколько меньшее число знает о гигантских блоках, заложенных в основание Храма Юпитера в ливанском городе Баальбек. Однако с тем, что в древности имелись некие способы обработки камня, недоступные современникам готовы согласиться очень многие.

Среди распространенных предположений о том, каким именно образом жителям древности удавалось создавать настолько ровные блоки, обладающие при этом титанической массой можно выделить две: влияние инопланетян либо наличие развитой цивилизации древности. Оба предположения остаются под большим вопросом. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте, для начала рассмотрим случаи, которые вызывают недоумение у историков и технических специалистов. Помимо уже упомянутых пирамид и Храма Юпитера, выделяется Асуанский обелиск. Это огромное сооружение древности так и не было завершено, поскольку разломилось. При этом его масштабы действительно впечатляют. То, что он высекался прямо на месте, дало историкам повод полагать, что также поступали с большинством огромных объектов – вначале создавали на каменоломне, затем транспортировали.

Эта версия прижилась, и находит подтверждение при осмотре мегалита, который был обнаружен в Японии. Камень Иси-но-Ходен, который расположен в сотне километров западнее парка Асука, недалеко от городка Такасаго представляет собой своеобразный «полуфабрикат». Данный блок был вырублен в скальной породе, однако так и остался на месте своего изготовления. Его размеры 5,7 х 6,4 х 7,2 метра, при весе порядка 1000 тонн. Основная часть Иси-но-Ходен - монолит, который образован 3-мя параллелепипедами правильной формы, 2 из них имеют схожие габариты как по высоте, так и по толщине. В то время как третий, имеет существенно меньшие размеры и расположен между двумя другими. На одной из сторон имеется выступ, который представляет собой усеченную призму – в итоге появляется ощущение, что данный объект положен на бок. Особо интересен тот факт, что форма подобна буддийским святилищам, которые вырезались из цельного куска породы. Таким образом, еще одно святилище подготовили, но не завершили. Сопоставление подобных находок однозначно указывает, что гости с других планет тут совершенно не при чем. Абсолютно очевидно, что это производилось нашими далекими предками самостоятельно. Вопрос возникает в том, как именно транспортировали настолько огромные объекты. Часть экспертов утверждает, что для этого использовались веревки и круглые стволы деревьев. Утверждение более чем спорное, поскольку растительности во многих регионах, окружающих мегалитические постройки не так уж много.

Кто-то может с улыбкой сказать, что именно потому их там и стало меньше, что всю вырубили, но это покажет, что он совершенно не знаком с процессом выкорчевывания пней, а без этого было не обойтись. Расположить стройку на естественной равнине куда более выгодно в этом случае. К тому же огромный вес наверняка бы раздавил деревья, о чем опять-таки многим удается благополучно забыть. Тем не менее, подобная схема выглядит правдоподобной, необходимо лишь заменить деревья на продукт работы гончаров древнего времени, которые умели создавать поистине потрясающие вещи. Отдельные эксперты высказывали мнение, что мегалитические блоки – продукт литья. Поскольку имеются свидетельства изготовления древними народами стекла, в этом бы не было ничего удивительного, однако установлено, что материалы, из которых выполнены мегалиты – естественного происхождения. На сегодняшний день науке известны способы выращивания искусственных кристаллов драгоценных камей, однако как создать искусственный гранит с природной структурой пока никто не знает. Но почему бы не предположить, что литье использовалось для создания колонн, которые применялись в качестве «подложки», которая помогала транспортировать мегалиты от места выработки.

В таком случае сохранение для производства бетона древние мастера могли использоваться щебень, который оставался после обработки гранитных пород на каменоломнях. Этот вариант представляется куда более логичным и обоснованным, с учетом развития известных нам технологий древности. Отдельным вопросом стоит метод обработки твердых пород, которые позволял обращаться с ними, как с пластилином. Задавать нужную форму и использовать для последующей расстановки в архитектурных сооружениях древности. В частности по всему миру можно наблюдать постройки с применением, так называемой, полигональной кладки. Особенностью данной технологии является то, что составные блоки имеют различную форму многоугольников, которые при этом удивительно точно состыкованы. Вариант, при котором древние архитекторы перебирали камни в поисках подходящих, можно отвергнуть как заведомо бессмысленный и нежизнеспособный. Вполне очевидно, что у них имелся некий набор инструментов, который давал возможность проводить эффективную обработку твердых минералов. Одной из версий является использование долеритовых шаров, которые являются исключительно твердыми и могут встречаться в породе, как своеобразные примеси.

Однако данная теория не выдерживает никакой критики, когда дело касается географии обнаружения полигональной вкладки и монолитов титанических размеров. Египет, Япония, Мачу Пикчу (и другие города инков), Перу. Эксперты-геологи с радостью обескуражат вас сообщением, что состав пород, которые носят одно название весьма отличается, в зависимости от места, в котором его добыли, а долеритовые шары встречаются далеко не везде. Впрочем, когда дело касается полигональной вкладки ответ дает сама природа. В Аризоне посреди пустыни Вермиллион имеется зона, которая покрыта серым скалистым слоем и носит название «Белый карман». Как можно заметить поверхность весьма напоминает полигональную кладку. Подобные рельефы каждый может наблюдать на земле в засушливый день, который следует сразу наблюдать после дождя. К примеру, исследователи указывают, что структура «Белого кармана» могла сформироваться еще в ледниковый период вследствии мягкой деформации осадка.

Не в этом ли «секрет» столь потрясающей умы современного человечества полигональной кладки. Установлено, что она обладает куда большей прочностью, чем обычная кладка из привычных нам стройматериалов формы параллелепипеда. Быть может не стоит ломать головы над тем, какими инженерными познаниями могли обладать жители каменного века, а стоит задуматься о том, где именно они «сковырнули» данные полигоны, которых, очевидно, должно было оставаться после ледникового периода куда больше. Это же и дает ответ на вопрос касательно повсеместного распространения полигональной вкладки. Зачем сооружать обычные заборы из прямоугольных камней, когда под рукой имеется технология создания (обработки) камней столь необычной формы, которые дают возможность получить сооружение со значительно лучшими фортификационными качествами. А ведь в то время это был отнюдь не праздный вопрос.

Остается последняя нерешенная загадка: «Каким же образом жителям каменного века удавалось обрабатывать твердые породы столь высококачественным образом?». В действительности это абсолютно не представляется никакой тайной любому здравомыслящему человеку. В древние времена прекрасно были осведомлены о кислотах и их воздействии на твердые породы. К слову, плавиковая кислота отлично разъедает подобные породы и единственное, что для этого нужно – кропотливость и усидчивость. Наносить тонким слоем на место, которое необходимо «распилить» и ждать пока камень будет растворен. Если же ограничить зону воздействия некой площадью круглой формы и постепенно извлекать продукты реакции, то можно получить углубление цилиндрической формы, а поскольку кислота наливается «на глазок», то будут нередки случаи, когда она будет разъедать несколько больше или меньше необходимого, что создает иллюзию следа сверла.

(нажмите на фото для увеличения) Все еще считаете, что виновны инопланетяне или некие працивилизации древних? Дело ваше, но правда лежит у вас перед глазами и остается лишь принять ее. В технологиях древних нет ничего удивительного и сверхъестественного. Они просты, как и все гениальное. Игорь Савельев |

www.neveroyatno.info Как обрабатывали камень - Египетские пирамиды навсегда! Камнетесные работы. РеконструкцияЕгипетские каменные постройки делятся на два типа. Первый — это постройки, сооруженные из небольших камней, поднятых руками самих рабочих, второй тип - постройки из больших каменных глыб, поднятых уже с помощью какого-либо приспособления, так называемые мегалитические постройки, к числу которых и относятся пирамиды. Камнетесные работы. РеконструкцияЕгипетские каменные постройки делятся на два типа. Первый — это постройки, сооруженные из небольших камней, поднятых руками самих рабочих, второй тип - постройки из больших каменных глыб, поднятых уже с помощью какого-либо приспособления, так называемые мегалитические постройки, к числу которых и относятся пирамиды.

В постройках первого рода гладкая, обтесанная поверхность камня была обращена наружу, в постройках второго типа, где, при колоссальных размерах и громадной тяжести глыб, для устойчивости была чрезвычайно важна плотность прилегания камней друг к другу, их клали гладкой стороной во внутрь. Все лучшие постройки Египта построены по второму способу. Все работы по сооружению пирамид — расчистка площадки под строительство, дальнейшее углубление в скалу, как и само возведение пирамид и храмов со всеми окружающими их службами, были связаны с бесконечной обработкой камня. Заслуживает внимания еще одна деталь. Изготовление гранитных строительных частей, наподобие балок для склепов, происходило в Асване, где добывали этот камень. Там, за тысячу километров от строящегося сооружения, пометки на камне указывали точное место их в строительной конструкции. Кроме того, краской же на них писали «адрес», представлявший собой название сооружения, для которого они предназначались. Благодаря этому счастливому обстоятельству археологам прошлого века, впервые изучавшим пирамиды, удалось,например, установить, что самая большая пирамида является пирамидой фараона Хеопса (Хуфу). На одной из балок перекрытия склепа этой гробницы сохранились остатки ее названия с именем Хуфу. Дело в том, что в состав названия пирамиды обязательно входило имя ее владельца. Самая большая пирамида называлась так: «Хуфу есть тот, кто принадлежит горизонту». Формы каменных изделий Строительные формы бывали самые различные. В Древнем царстве делали круглые с вертикальными желобками колонны, круглые балки потолка, выступающие части стен, карнизы, фризы, рельефы, статуи. Устраивались сложные, закрывающие доступ в склеп преграды в виде фигурных тяжелых пробок и плит, вырезанных из камня. Вся система дренажа (желоба, бассейны, отверстия, углубления и др.) и устройство дверных, оконных, вентиляционных проемов была связана бесконечной дополнительной работой камнерезов, делавших множество самого различного рода выемок и выступов, без которых было немыслимо столь большое сложное строительство из камня. Древние египтяне, естественно, не могли обойтись без подъемных приспособлений. Это в свою очередь вызывало дополнительные работы по высеканию и высверливанию многих малых и больших ямок для установки лесов и впадинок для «когтей». Кроме того, большая часть камня, в том числе и облицовочных блоков, подвергалась шлифовке и полировке. Эволюция в обработке твердых пород камня Шлифовать и полировать приходилось не только известняк — основной строительный материал, но и твердые горные породы: гранит, диорит, базальт и другие, которые все чаще применялись в строительстве. В гробнице Джосера из гранита был сделан лишь склеп, который по своим размерам скорее был большим саркофагом. В пирамиде Хуфу погребальная камера состояла из известняковых блоков, если не считать девяти гранитных потолочных балок. Но эти гранитные блоки отличаются еще плохой отделкой. Что же касается внешней облицовки этой пирамиды, то в ней мы вовсе не найдем гранита. Верх пирамиды обшит белым известняком, а цоколь — базальтовыми блоками. При последующих царях четвертой династии гранит стали применять чаще. Гробница Хефрена (Хафра) имеет уже гранитный цоколь в два слоя, а у пирамиды Микенина (Менкаура) почти половина поверхности покрыта гранитом. Теперь и внутренние стены склепов и ходов, ведущих к ним, стали одевать этим камнем. Из гранита делали рассмотренные нами скользящие двери в гробницах. Гранит применялся и при строительстве храмов четвертой и пятой династий. О количестве гранита в пирамидных сооружениях можно судить по одному из храмов фараона Хафра. Некоторые исследователи даже называют его гранитным храмом. Это самый большой из дошедших до нас староегипетских сооружений такого рода. Облицовка всех внешних и внутренних стен храма размером 47х47 м при высоте 13 м состоит из гранита. Внутри храма большой зал, в котором в три ряда стоят высокие квадратные в поперечном сечении гранитные монолиты-столбы высотой 5,5 м. Балки архитрава и перекрытие сделаны из этого же камня. Стены, полы, колонны отполированы до зеркального блеска. В зале размещены 23 статуи фараона, сделанные из камня вроде диорита, белого алебастра, и поставленные вперемежку. Храмы часто украшали сфинксами, а в каждом царском склепе находился саркофаг. На их изготовление шли диорит, гранит и базальт. В некоторых пирамидах, относящихся к четвертой династии, когда гранита поступало на север меньше, им облицовывали только низ стены. Так было в припирамидном храме царя Шепсескафа. Итак, за время от начала правления Джосера и до конца царствования наиболее могущественных правителей четвертой династии, исчисляемое примерно в полтораста лет, количество применявшегося в строительстве гранита, а также других твердых пород выросло во много раз. Переход к более широкому применению этих пород в строительстве находился в прямой связи с непрерывным ростом навыков по их обработке. Древние египтяне обрабатывали твердые сорта камня задолго до начала строительства пирамид. Как обрабатывали гранит Гранит относится к группе таких пород, которые не режутся медными резцами. Существовало несколько способов разравнивания бесформенных отколотых от валунов глыб гранита. Простейшим из них была оббивка. Желваком твердого камня методически наносили удары. От поверхности гранита откалывались мелкие кусочки камня. В результате блок покрывался мелкими выемками. Во внутренних покоях некоторых староегипетских пирамид, например во входе в пирамиду Хафра, целые гранитные стены состоят из камней, лицевая сторона которых имеет такие щербинки. Иногда оббивкой обрабатывали и мягкий камень. Так, на одной известняковой плите с рельефом времени Раннего царства сохранились следы, позволяющие судить о технике работы. Рисунок и иероглифы рождались вчерне под ударами желвака камня, а прямые линии делались с помощью медного резца. На первый взгляд кажется маловероятным, чтобы вся огромная площадь поверхности твердого камня, затраченного на сооружение пирамидных комплексов, могла быть обработана столь трудоемким способом. Однако даже при самом тщательном исследовании поверхности гранитной облицовки пирамидного храма фараона Менкаура не удалось обнаружить следов разравнивания камня металлическими орудиями. И если мы обратимся к древнеегипетскому производству предыдущих тысячелетий, то увидим, что этот прием обработки твердых камней был хорошо известен человеку в Северной Африке с незапамятных времен. Оббивая камень-заготовку желваком, человек со времен палеолита изготовлял все основные орудия. Многие наскальные рисунки Египта выполнены в этой же технике, именуемой археологами точечной. От V и IV тысячелетий до нас дошло из Египта множество больших и малых каменных орудий, изготовленных способом оббивки. Все эти древнеегипетские орудия и другие изделия из камня обнаруживают высокую технику обработки камня. Ни в одной из стран древнего Средиземноморья искусство изготовления кремневых орудий не достигло такого совершенства, как в Египте второй половины IV тысячелетия. Египетские мастера умели покрывать каким-то неизвестным ни позднейшим египетским мастерам, ни современным исследователям способом кремневые ножи так называемой струйчатой ретушью, представляющей собой параллельные ряды ретуши, а не беспорядочные выщербинки, как обычно. Во II тысячелетии, когда в Египте существовали уже медные топоры и тесла, там продолжали делать топоры и из камня. Их изготовляли в основном тем же способом оббивки. Весьма интересно, что кремневые топоры времени Среднего Царства (первая половина II тысячелетия) также отличаются хорошей техникой оббивки. Все это говорит о продолжении издревле известного им способа обработки камня. Помимо орудий, с которыми мы уже ознакомились (топоры, пилы, скребки, сверла-остроконечники и каменные молоты), древнеегипетские камнеделы изготовляли и многое другое. Многочисленной была группа режущих орудий из кремня. Большие и малые ножи, разнообразные ножички, скребки, вкладыши серпов продолжали бытовать в Египте в III и во II тысячелетиях, когда по явились уже бронзовые орудия. В поминальном (припирамидном) храме царского гробничного комплекса археологи не раз находили каменные сосуды и кремневые ножи. В ларце с туалетными принадлежностями царицы Хетепхерес обнаружили 22 кремневых ножичка-отщепа. В одной из египетских гробниц примерно того же времени археологи нашли 17 кремневых ножичков с очень острыми режущими краями. При тщательном изучении установили, что все они могут быть вложены в один кусок кремня. При складывании выпуклая часть одной пластинки точно подходит к вогнутой половине соседней. Словом, египетские мастера по камню умели откалывать от куска кремня чрезвычайно тонки и острые пластинки, которые и служи ли им в качестве ножичков. Были украшения из кремня: браслеты, плоские фигурки животных. Египтяне имели опыт производства каменных орудий. Свойства материала были хорошо изучены. Камнеделы, обладая превосходным глазомером, наносили математически точные удары. Была рассчитана не только сила удара, но и направление, что очень важно при работе с камнем, а в особенности с кремнем. Меткими ударами желвака по кремневому ядрищу (камню) за несколько минут работник мог сделать десятки очень твердых и острых орудий наподобие ножичков, только что нами рассмотренных, различных скребков и сверл-полумесяцев, о которых речь будет ниже. Кремневые орудия в процессе работы изнашивались, ломались, и древние мастера, по мере того как эти орудия становились непригодными, выбрасывали их. Современные ученые, изучающие остатки этих орудий, во множестве разбросанные вокруг развалин староегипетских строений, не всегда могут точно установить первоначальный вид и назначение их. Такие каменные орудия, как сверла-полумесяцы, ножички, скребки и другие, изнашивались довольно быстро, но их рабочий край (лезвие) можно было легко подправить оббивкой и отжимной ретушью. Немногим больше требовалось времени, чтобы сделать сверла, молоты, киркообразные орудия. Как сверлили камень Египтяне начала III тысячелетия умели сверлить камень. Они снимали сравнительно большие плоскости каменных блоков известняка сверлением. Археологи, изучавшие ступенчатые пирамиды третьей династии, обратили внимание на то, что у подножия этих гробниц лежало немало блоков, на которых было сделано много углублений, расположенных одно возле другого. Сверло при работе ставилось так, что каждое последующее сверление снимало часть перегородок от предыдущего сверления. Тут же были подобраны сотни небольших кремневых сверл, вид которых разнообразен, но преобладает все же форма полумесяца. Расстояние между двумя «рогами» сверла по прямой колеблется от 2 до 9 см. Эти сверла были изготовлены из желваков кремня путем двусторонней оббивки их. По всей поверхности одного камня (желвака) наносили очень точные удары камнем (ударником) до тех пор, пока после скалывания раковистых отщелов не получалось орудие нужной формы. Очевидно, их делали тут же на строительной площадке, поскольку среди обнаруженных там кремневых орудий были и такие, изготовление которых еще не было закончено. Для приведения в действие сверл-полумесяцев у египтян было специальное приспособление. Оно состояло из длинного деревянного стержня, верхняя часть которого имела изогнутую рукоятку. Под рукояткой к стержню прикреплены два тяжелых камня, игравших роль груза, необходимого при сверлении. Нижний конец стержня оканчивался развилкой. Кремневое сверло являлось по существу головкой этих сверлильных станков. При каждом повороте стержня (а процесс сверления включал и это движение) развилка, с ним соединенная, поворачивала кремневое сверло, имевшее очень острые грани. Оно резало известняк наподобие стальных сверл, как заметил еще Массулар. Твердость кремня вдвое превышает твердость известняка, поэтому никакого абразива при сверлении известняка кремневыми сверлами не требовалось. Назначение кремневых сверл-полумесяцев станет еще более ясным, если мы учтем, что среди блоков со множеством углублений были обнаружены и такие, на которых диаметр ямок точно совпадает с размером некоторых кремневых сверл, поднятых здесь же. Сверлением делали в камне углубления и сквозные отверстия самого различного диаметра, столь нужные при строительстве. Но не только это. Среди каменных дверных обрамлений и блоков с водосточными желобами были найдены и такие, в которых углубления сделаны этими орудиями. Сверло при этом ставили каждый раз так, что в результате работы все ямки оказывались расположенными по одной прямой. После высверливания ряда ямок остатки перегородок легко снимались медными резцами или ударами камня-молота. Разравнивая и шлифуя затем эти ямки, можно было получить желобки наподобие тех, которые образовывали систему дренажа в пирамидных сооружениях. Сочетая высверливание углублений с последующим разравниванием, можно было сделать соединения камней, применявшиеся при кладке, а также украшения-рельефы, фигурные камни и многое другое. Можно с уверенностью сказать, что большая часть известняковых камней, уложенных в сооружения времени третьей династии, была обработана именно этим способом. Чтобы ответить на вопрос, почему каменщики в начале III тысячелетия отдавали предпочтение сверлению, нужно вспомнить два обстоятельства из истории древнеегипетского производства. Первая причина, вызвавшая применение такого способа обработки известняка заключалась в том, что сверление в Египте было весьма распространено еще с неолита. Сверлили трубчатыми и кремневыми остроконечниками. Материалом для первых могли служить малого диаметра пустотелые стволы деревьев и тростник, а также трубчатые кости животных. Кремневые и медные остроконечники, применявшиеся в IV тысячелетии, резали известняк своими гранями подобно кремневым сверлам-полумесяцам. Трубчатое же сверло из материалов растительного происхождения (дерево, тростник), уступая по твердости камню, не могло резать его, поэтому под него подсыпали песок. Песчинки, внедряясь в мягкий материал сверла, при вращении последнего (при условии давления на сверло) совершали работу, снимая поверхность камня. Об употреблении трубчатых сверл из неметаллических материалов для высверливания углублений в строительных деталях в III тысячелетии ничего не известно. В самом деле, эти сверла, приводимые в движение лучком, могли быть только небольшого диаметра (иначе лучок был не в силах вращать их), и, следовательно, они делали ямки малого диаметра. Чтобы получить большую выемку, надо было сделать очень много углублений малого размера, группируя их по возможности близко одно к другому. Поэтому логично считать, что использование трубчатых сверл из неметаллических материалов для обработки строительного материала - камня было явно малоэффективным и вряд ли имело место. Во-вторых, в случае работы кремневыми сверлами вся нагрузка при обработке поверхности известняка ложилась на каменные орудия, а не на резцы, изготовлявшиеся из очень ценной в то время меди. Перегородки, оставшиеся после сверления каменными сверлами, легко снимались ударом заостренного каменного молота, который мы уже рассматривали выше. Резцы из дорогого металла (мягкой меди) довольно быстро изнашивались при работе даже с таким податливым материалом, как известняк. Изготовление кремневых орудий, напротив, не требовало много времени; сказывалось великолепное мастерство камнеделов, а кремень имелся повсюду в Египте. Кремневые сверла-полумесяцы, кроме того, в случае износа или небольшого излома легко можно было подправить оббивкой. На процессе сверления следует остановиться еще вот в какой связи. В древнеегипетском языке для написания слов «сверлить», «ремесленник», «художник» и производных от них, например «искусный» и «мастерство», употреблен иероглиф, изображающий только что рассмотренное нами приспособление, снабженное каменным сверлом. В одной поврежденной папирусной рукописи времени XIII династии этим же знаком писали слово «орудия». Из этих двух случаев явствует, что в основе, всех образований для обозначения любых искусных работ, а также орудий самого различного назначения лежит корень, ведущий свое начало от слова «сверло». Объясняется это особо важным значением сверления, а следовательно, и самого сверла. При работе над камнем, как мы уже видели, при изготовлении многих строительных конструкций, сосудов и других изделий основное место занимал указанный процесс работы. В самом деле, от того, как было произведено сверление, зависела вся дальнейшая работа. Удачно просверленные углубления облегчали последующее выламывание оставшихся перегородок и разравнивание поверхности. Соответственно, просчет в высверливании мог привести к порче изделия. При постройке пирамиды Джосера с окружающими ее зданиями эти кремневые сверла применялись очень широко. Закончив кладку, каменщики принимались за обработку только что уложенных облицовочных блоков белого известняка, чтобы сверлением и отесыванием сделать вертикальные желоба (каннелюры) в каменных колоннах, ниши в каменной ограде и стенах строений. Применение медных резцов и сверл Интересно отметить, что строители пирамидных комплексов Джосера, Сехемхета и некоторых более поздних фараонов пользовались наряду с кремневыми сверлами и резцами для снятия плоскостей камня. По крайней мере ни на одном из известняковых блоков в каменной ограде, окружавшей пирамиду Сехемхета, не удалось найти следов употребления кремневых сверл. Вместо углублений, характерных для них, были обнаружены следы от работы медными резцами. По сравнению с тесаным известняком предшествующего времени эти камни из ограды лучше обработаны, следы от работы медным резцом едва видны. Заметны плавные удары по резцу, дающие более гладкую поверхность камня. За сравнительно небольшой промежуток времени (несколько десятков лет), отделяющих строительство двух пирамидных комплексов (Джосера и Сехемхета), уже можно обнаружить некоторый прогресс в области обработки камня. Кроме того, и медные резцы в известной мере начали вытеснять кремневые сверла при работе с камнем, но последние еще долго, до конца древнеегипетской истории, оставались основными орудиями при производстве сосудов из этого материала. Подобным же образом обрабатывали алебастр и некоторые виды песчаника, применявшиеся при устройстве облицовочных стен, полов, а также при изготовлении статуй. Подобно тому как кремневыми сверлами-полумесяцами делали в известняковых блоках многочисленные углубления, в граните их просверливали сверлами, сделанными из песчаника, диорита, кварца и некоторых других горных пород. Эти сверла приводились в действие теми же сверлильными приспособлениями, что и кремневые. До нас не дошло ни одного медного сверла, но по следам работы, сохранившимся в камне, можно восстановить их форму и размер. Медные сверла представляли собой цилиндрическую трубку диаметром от 3 до 9 см. Гладкий режущий край мог быть 3 мм шириной, но мог быть и тоньше. Что же касается длины трубки, то она доходила до нескольких десятков сантиметров; известны ямки около 17 см глубиной. Точно неизвестно, как сверлили этими трубками. Предполагают, что при их вращении в качестве груза применяли камни, как в сверлильных приспособлениях при работе каменными сверлами. Не исключена также возможность вращения их руками. Около пирамид четвертой династии в Гизэ и Царских гробниц пятой династии в Абусире археологи обнаружили множество камней со следами применения этих орудий. Стенки высверленных углублений имели следы в виде спирально идущих борозд. В них можно найти сохранившийся мелко размельченный песок зеленого цвета — результат износа медного орудия. Среди обнаруженных камней были и небольшие цилиндры с подобными же следами работы. Это были камни-сердцевины от работы трубчатым сверлом. При достижении нужной глубины сверления медное орудие, как и трубку из других материалов, вынимали, а сердцевину выламывали. Интересно отметить, что археологи обнаружили в некоторых гранитных блоках стен храма Хафра просверленные ямки, в которых строители не смогли выломать полностью эту сердцевину. Дно ямки от сверления трубчатым сверлом имеет выпуклую форму в отличие от равномерно вогнутого дна высверливаемого каменными сверлами-полумесяцами. При устройстве дверных обрамлений в одном из помещений того же храма Хафра часть углублений была высверлена этими орудиями. Этими же медными инструментами были сделаны в камнях косяков глубокие ямки, в которые частично уходили длинные стержни-засовы для закрывания дверей; ими сверлили выемки в саркофагах, каменных сосудах и т. д. Ими же, вероятно, делали ямки в гранитных блоках, которые были необходимы для крючьев подъемных приспособлений, а также многое другое. Царский каменный саркофаг был зачастую настоящим чудом мастерства камнеделов. Чаще всего его делали из гранита или базальта. Самое трудное заключалось в устройстве соединения крышки с саркофагом. В большинстве случаев крышка закрывалась горизонтально. Однако она не просто накладывалась на верх, а скользила в специальных пазах, которые были выпилены по верху боковых краев каменного гроба. Боковые стороны каменной плиты-крышки соответствовали пазам. Так делали в древнем Египте всевозможные деревянные шкатулки. Однако ясно, что одно дело - сделать вырез в сравнительно легко поддающемся материале - дереве- и совсем другое - в твердом камне - граните, базальте. При этом надо помнить следующее. Чтобы тяжелая каменная плита скользила в пазах и плотно закрывала отверстие, вся работа должна была быть выполнена с большой точностью. Углубление в гранитных саркофагax высверливалось теми же орудиями, о которых сказано выше. Остатки же перегородок от сверления снимали оббивкой или отесыванием, смотря по тому, с каким материалом имели дело в данном случае камнеделы. Судя по следам, оставленным на внешних стенах этих каменных ящиков, они выпиливались из природных глыб скалы. То же можно сказать и о каменных крышках. Техника пиления камня При создании гранитных и базальтовых блоков облицовки (а они иногда имели весьма сложную форму) каменщики прибегали также к пилению. Питри, измерявший в конце прошлого века большие пирамиды в Гизэ, нашел на многих базальтовых блоках цоколя пирамиды Хуфу следы пиления медными пилами—идущие параллельно бороздки. То не была пила в нашем смысле слова, ибо она представляла собой полоску меди толщиной 3-4 мм, как об этом можно судить по ширине пропила, и не имела зубьев. Длина пил колебалась. Исходя из длины пропила на гранитном саркофаге Хуфу, можно сказать, что существовали и пилы длиной не менее 1,64 м. Известны также камни с пропилом длиной 8 см. Режущий край этих пил, как предполагают специалисты, слегка закруглен. У каменщиков, по-видимому, был целый набор медных пил, необходимых для распила разного размера камней. Можно также предполагать, что эти инструменты были снабжены деревянными ручками, как и медные пилы, предназначенные для продольной распиловки дерева. Древние каменщики прибегали к пилению твердого камня не только тогда, когда хотели распилить его: иногда на лицевой стороне гранитного блока делали вертикальные пропилы (известны пропилы глубиной 5-15 см). То были ориентиры для работников, обрабатывавших поверхность блока. Они оббивали, а затем шлифовали эту сторону блока до тех пор, пока она не сравнивалась с дном желобка-пропила. Пилы и сверла из меди, мягкого металла, могли совершать работу лишь с помощью абразива, главным образом кварцевого песка. При вращении сверла и движении пилы из меди твердые песчинки давлением на Инструмент внедрялись в него, превращались таким образом во временные крошечные зубья, которые и снимали поверхность твердого камня. При этом в результате трения о кварцевый песок и частично о твердый камень медный инструмент изнашивался. Об этом свидетельствует медная зелень, обнаруженная во многих бороздках пропила. Какова была норма разработки известняковой породы при строительстве скальных гробниц? Не найдено данных относительно производительности труда при обработке твердого камня. Известно, что в первой половине XIX в., когда еще не делали стальных инструментов, для распиловки железной пилой и песком гранитного блока размером 2,4х1,2 м требовалось 16 месяцев работы по 10 часов в день. У нас нет оснований думать, что египтяне в эпох Древнего царства могли выполнять эту работу быстрее. Более вероятно, что в древнем Египте на это уходило еще больше времени. Последней операцией по обработке лицевых сторон облицовочных камней, как и внешней поверхности каменных саркофагов, статуй, сосудов, была шлифовка, а в случаях, когда материалом служил твердый камень, полировка. Обоработка поверхности и шлифовка камня После сверления, пиления и отесывания на камне, разумеется, оставались борозды, шероховатости, которые снимались кремневыми скребками и шлифовальными камнями, применявшимися и при работе с деревом. Большое количество таких скребков было найдено возле парамид третьей и четвертой династий Сехемхета и Менкаура. Одним из способов обработки поверхности камня, унаследованного каменщиками III тысячелетия от предыдущих поколений, было шлифование. Разравниванием достигали того, что камни при кладке облицовки пирамид подходили одни к другому так близко, что практически между ними не было щели. Достаточно сказать, что зазор в некоторых случаях был равен 0,5 мм. Обработка облицовочных камней пирамиды Хафра была такова, что исследователю, впервые изучавшему ее, не удалось просунуть между блоками даже лезвие перочинного ножа. Судя по многочисленным изображениям на стенах гробниц, шлифовка производилась булыжником, зажатым в руке. Исследователи считают, что в качестве шлифовального камня мог использоваться песчаник. В этом случае очень твердые песчинки кварцевого песка, входившие в его состав, совершали работу по разравниванию поверхности. Время от времени шлифуемый камень поливали водой, чтобы смыть песчинки, отломившиеся от камня, так как в процессе работы часть из них теряла свои острые грани. После этого мастера продолжали работу, отнимавшую не меньше сил, чем другие виды каменных работ. При шлифовании, возможно, применялись также желваки таких твердых горных пород, как халцедон и агат. Опыты исследователей показывают, что трением этих желваков по граниту можно его разровнять. Заглаживание поверхности гранита производилось так же, как и мягких пород камня,—трением небольшого желвака песчаника, зажатого в руке, и водой. Опыты показывают, что трением тяжелого кремневого желвака с применением воды (для смыва пульпы) удается разровнять поверхность гранита. Разравниванию, главным образом шлифованием, камни внешней и внутренней облицовки подвергались с пяти сторон. Четыре стороны — стыка с соседними блоками —-шлифовались. Пятая — лицевая — в случае облицовки твердым камнем, кроме того, часто полировалась до блеска. Лишь сторона, противоположная лицевой, оставалась грубо обработанной, как, впрочем, все камни кладки, а также забутовки, где она производилась. Шлифовка была нужна не только для лучшей отделки камня, его лицевых сторон, но и для создания из камня почти водонепроницаемых конструкций. При разравнивании поверхности мастера пользовались доской, стороны которой были покрыты красной краской. Если провести такой доской по камню, то на буграх его останется краска, указывающая, где еще надо снять поверхность блока. Окончательная полировка камня Количество превосходно отполированного гранита и базальта особенно велико в храмах фараонов Хафра и Менкаура. Общая же площадь полированного гранита, базальта и других камней, использованных в сооружениях четвертой-восьмой династий, была очень велика. Вопрос о том, как производилась полировка, до конца не выяснен. Теоретически можно допустить, что роль эту выполнял также песок, возможно, более мелкий, получившийся как отход при шлифовке. Его могли собирать, а затем, как предполагают, употребляли подобно современным полировочным порошкам. Благодаря тому что камень уже за тысячелетия до того времени, о котором идет речь (первая половина III тысячелетия), стал широко применяться в Египте в качестве материала для изготовления самых различных орудий, предметов обихода и украшений, он стал в руках камнеделов привычным материалом. Камнерезов не останавливали ни твердость, ни хрупкость камня. Иногда, как например в голубых комнатах подземелья Джосеровой пирамиды, камнерезы выполняли очень тонкую, почти ажурную работу. Владея техникой обработки мягких и твердых пород, они делали из него любой формы изделия и строительные детали. Иными словами, камень был в руках египетских мастеров как бы пластическим материалом. Также интересно будет посмотреть: piramidavorever.ru Обработка камней и минералов в древности Обработка камней мастерами древности  В древности обработка драгоценных камней была несложной. Мастера ограничивались обкалыванием, резьбой, шлифовкой и полировкой камня. В эпоху раннего Средневековья обработка камней усложнилась. Сначала их шлифовали на мелкозернистом песчанике, потом полировали на свинцовой плите с помощью кирпичной муки. В итоге получались выпуклые камни с блестящей поверхностью. Обработанные камни находили применение в разнообразных изделиях. В древности обработка драгоценных камней была несложной. Мастера ограничивались обкалыванием, резьбой, шлифовкой и полировкой камня. В эпоху раннего Средневековья обработка камней усложнилась. Сначала их шлифовали на мелкозернистом песчанике, потом полировали на свинцовой плите с помощью кирпичной муки. В итоге получались выпуклые камни с блестящей поверхностью. Обработанные камни находили применение в разнообразных изделиях.

Ими украшали кубки, оружие, одежду, церковную утварь. В основном использовали аметисты, горный хрусталь, изумруды, сапфиры, бирюзу, сердолик. Техника обработки цветных камней  Техника обработки цветного камня значительно усовершенствовалась в Западной Европе в XIV—XVвв. В XIV в. в Германии появились так называемые «шлифовальные мельницы» с водяным или ручным приводом. Техника обработки цветного камня значительно усовершенствовалась в Западной Европе в XIV—XVвв. В XIV в. в Германии появились так называемые «шлифовальные мельницы» с водяным или ручным приводом.

На развитие ювелирного дела существенное влияние оказала эпоха Возрождения. Известный итальянский художник-ювелир Бенвенуто Челлини создал уникальные образцы изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Мастера Милана и Флоренции изготовляли столешницы из лазурита, жадеита, малахита, яшмы, агата, аметиста.  В XVI в. в некоторых странах появились первые кабинеты минералогии. В 1600 г. в Париже была открыта технология, позволяющая огранить алмаз в форме бриллианта. В XVI в. в некоторых странах появились первые кабинеты минералогии. В 1600 г. в Париже была открыта технология, позволяющая огранить алмаз в форме бриллианта.

В Западной Европе в XVII—XVIII вв. цветные драгоценные камни стали использоваться и для изготовления различных настольных украшений, таких как шкатулки, статуэтки, часы, письменные приборы.  В России применение цветного камня несколько отличалось от Западной Европы, Среднего Востока и Средней Азии. А. Е. Ферсман писал: «Хорошего каменного материала в нашей стране было мало в противоположность Западу, где культура камня возникла вокруг прекрасных и многочисленных месторождений его. В России применение цветного камня несколько отличалось от Западной Европы, Среднего Востока и Средней Азии. А. Е. Ферсман писал: «Хорошего каменного материала в нашей стране было мало в противоположность Западу, где культура камня возникла вокруг прекрасных и многочисленных месторождений его.

И хотя на Западе на смену палеолиту пришел век полированного камня, у нас в России всё ещё очень долго применялись грубо обтесанные кремни — грубые изделия старого палеолитического типа, причем из-за отсутствия месторождений хорошего кремня широко использовались некоторые другие горные породы (кварциты, песчаники, граниты и т.д.)». И хотя на Западе на смену палеолиту пришел век полированного камня, у нас в России всё ещё очень долго применялись грубо обтесанные кремни — грубые изделия старого палеолитического типа, причем из-за отсутствия месторождений хорошего кремня широко использовались некоторые другие горные породы (кварциты, песчаники, граниты и т.д.)». В основном у нас находили применение халцедон, кварц, кварцит, яшмы и кремень. В Средние века на Руси использовали янтарь, светлый аметист, речной жемчуг, а также гагат, обсидиан, мраморный оникс, которые попадали на нашу территорию из Закавказья, бирюзу, лазурит и лал из Средней Азии.  В изделиях с драгоценными камнями, которые были изготовлены до XVII в., использовались в основном камни из других стран. В то время ещё не были открыты месторождения русских самоцветов для ювелирных изделий. В изделиях с драгоценными камнями, которые были изготовлены до XVII в., использовались в основном камни из других стран. В то время ещё не были открыты месторождения русских самоцветов для ювелирных изделий.

Добыча камня Добыча камня на территории России началась в середине XVII в. На Урале в 1635 г. обнаружили малахит, по рекам Восточной Сибири были открыты месторождения агата, сердолика, яшмы и халцедона. При Петре I были обнаружены месторождения горного хрусталя, бериллов, аметистов, раухтопаза.  При Екатерине II стало стремительно развиваться камнерезное При Екатерине II стало стремительно развиваться камнерезное

построили Екатеринбургскую гранильную фабрику, а позднее на Алтае — Колыванскую шлифовальню. В XVIII и XIX вв. из лучших строительных декоративных камней возводили дворцы, мосты и соборы. В конце XVIII в. в России стал развиваться народный камнеобрабатывающий промысел. На Урале гранили бериллы, топазы, горный хрусталь, полировали яшмы, малахит и прочие минералы.  Из цветного камня на Алтае и в Забайкалье изготавливали вазы, столешницы и другие предметы, получившие известность по всему миру. В 1820-1850 гг. были открыты месторождения изумрудов, топазов демантоидов, цирконов, рубинов хризолитов, алмазов и пр. В XIX в камнеобрабатывающее искусство достигло в России высокого уровня. Уральский малахит стал известен на весь мир. Из него изготавливали подсвечники, столешницы вазы, письменные приборы и пр. В Зимнем дворце есть целый малахитовый зал. Из цветного камня на Алтае и в Забайкалье изготавливали вазы, столешницы и другие предметы, получившие известность по всему миру. В 1820-1850 гг. были открыты месторождения изумрудов, топазов демантоидов, цирконов, рубинов хризолитов, алмазов и пр. В XIX в камнеобрабатывающее искусство достигло в России высокого уровня. Уральский малахит стал известен на весь мир. Из него изготавливали подсвечники, столешницы вазы, письменные приборы и пр. В Зимнем дворце есть целый малахитовый зал.  Яшма пользовалась не меньшим успехом. Из неё изготавливали столешницы, вазы, колонны торшеры. Яшма пользовалась не меньшим успехом. Из неё изготавливали столешницы, вазы, колонны торшеры.

Из полудрагоценных камней в начале XIX в. стали изготавливать браслеты, перстни, табакерки. Применяли сердолик, агат оникс, топаз, коралл и аквамарин. В 1848 г. в России была основа’ на ювелирная фирма, которой руководил К. Фаберже. Для изделий, производимых фирмой, использовались лазурит, белый кварц, розовый кварц, яшма, нефрит, родонит, горный хрусталь. В начале XX в. мастерские стали выпускать настольные украшения из камня, скульптуры людей и животных, каменные цветы, пасхальные яйца.  Все эти изделия пользовались большим спросом и стоили очень дорого. Все эти изделия пользовались большим спросом и стоили очень дорого. В конце XIX в. был открыт синтез драгоценных камней группы корунда. На рынок благодаря французскому химику М. А. Вернейлю стали поступать синтетические рубины, а потом сапфиры и шпинель. Следует сказать, что драгоценные камни находят свое применение не только в ювелирном деле, но и в промышленности. Например, большая часть всего объема бурения выполняется благодаря алмазным коронкам. Применяется этот драгоценный камень и в металлообрабатывающей промышленности, приборостроении, металлургии и т. д.  Цирконы используют в ядерных реакторах, авиационной и металлургической промышленности; корунды применяются в оптических квантовых генераторах, химической промышленности, электронных приборах; турмалин нашел свое применение в оптике и радиоэлектронике, а кварц — в оптике, стекольной и абразивной промышленностях, радиоэлектронике и т. п. Использовались и используются камни в строительном деле. Например, интерьер Московского метрополитена украшают кварцит, яшма, родонит. tvoi-uvelirr.ru Забытая древняя технология – умение размягчать камни Саксайуаман – мегалитический храмовый комплекс, расположенный на высоте 3701 м над уровнем моря на северной окраине города Куско (Перу). Пожалуй, это один из самых невероятных по своей красоте и энергетике памятников архитектуры, который достался современным людям в наследство от цивилизации, предшествовавшей инкам. [more] Саксайуаман – мегалитический храмовый комплекс, расположенный на высоте 3701 м над уровнем моря на северной окраине города Куско (Перу). Пожалуй, это один из самых невероятных по своей красоте и энергетике памятников архитектуры, который достался современным людям в наследство от цивилизации, предшествовавшей инкам. [more]От особенностей конструкции Саксайуаманапопросту захватывает дух: камни, вырезанные непонятным способом и подогнанные друг к другу с потрясающей точностью, сочетание острых краёви гладких поверхностей стен. Современные археологи считают, что самые старые части этого города были построены кильке (цивилизацией доинковского периода) тысячу лет назад, однако в племенах инка рассказывают древние легенды о том, что город былпостроен в глубокой древности – его создали боги, спустившиеся с небес. Здесь вы можете увидеть удивительные фото древних мегалитических сооружений, составляющих комплекс. Каменная кладка Саксайуамана – это огромные стены, состоящие из камней весом более 50 тонн, подогнанных друг к другу, как части большого «тетриса», так плотно, что кажется, будто они сплавлены вместе. Между ними невозможно просунуть даже лист тончайшей бумаги. Как будто неведомый великан согнул их и слепил, как пластилин. Во многих местах Саксайуамана встречаются так называемые «троны» или «кресла». Как объясняют гиды, это древние алтари, однако подобная интерпретация выглядит не слишком убедительной. Возможно, вырезанные из очень твёрдого материала (с такой впечатляющей лёгкостью, будто скала представляла собой кусок масла) плоские поверхности были чем-то другим.</p>

Трудно поверить, что всё это было сделано тысячи лет назад, поскольку даже современные обрабатывающие инструменты не всегда могут справиться с подобной задачей. Что уж и говорить о древних народах, с которыми ну никак не ассоциируются такие циклопические инсталляции. Зачастую стены составляют камни разных геометрических форм и размеров (унекоторых из них 12 и больше граней), собранные очень эстетично, как идеальный конструктор – с гладкими поверхностями, точностью и плавностьюпереходов. Такие же закруглённые углы можно увидеть в других местах планеты. В том же Египте, например. Археологи и специалисты в области архитектуры и строительства ломают головы: как древние каменотёсы достигали подобной точности в обработке? Это во-первых. А во-вторых, каким образом им удавалось перетащить неподъёмные глыбы и поставить их на место? Какими инструментами и приспособлениями? Неужели всё-таки присутствует фактор инопланетного вмешательства, и легенды инков говорятправду о богах, спустившихся с небес? Но сколько же было таких богов, если похожими сооружениями они застроили всю Землю?

С этим вопросом необходимо тщательно разобраться. Мы должны рассмотреть разные теории. Инопланетная – самая фантастическая из них. Существует и другая, более «приземлённая». Согласно этой теории, мегалитические комплексы землян были построены с помощью ныне утраченной технологии. В далёком прошлом цивилизации Южной Америки, Евразии, Африки и других частей мира имели в своём распоряжении древний метод, который позволял вырезать, транспортировать и устанавливать многотонные каменные блоки в порядке, предусмотренном строителями. Современной технике не под силу переместить некоторые из этих мегалитов, не говоря уже о том, чтобы установить их в нужное положение. Пума Пунку, Ольянтайтамбо, Стоунхендж, пирамиды – это далеко не полный перечень. Таких сооружений сотни. Саксайуаман – лишь одно из них. По мнению ряда исследователей, таких как Ян Петер де Йонг, Кристофер Джордан и Хесус Гамарра, у древних цивилизаций Перу и Боливии была секретная технология, которая позволяла размягчать камни.

В качестве доказательства они приводят гладкие гранитные стены Куско, похожие на гигантские стеклообразные структуры, что возможно лишь при воздействии сверхвысоких температур – не менее 1100 градусов по Цельсию. На основании этого учёные сделали вывод: «Древний человек владел продвинутой технологией, которая позволяла ему плавить камни, которые затем размещались в нужном положении – среди заранее уложенных жёстких полигональных блоков – и остывали. Всё это составляет необыкновенную загадку, которая бросает вызов сегодняшнему рациональному пониманию. Конечный продукт – идеально сформированные камни, которые оставались надёжно зафиксированными среди других камней в практически идеальной манере, создавая впечатление, будто мегалиты были расплавлены в нужном положении. Прочно зафиксированные, камни размещаются в таком положении, что между ними нельзя просунуть даже лист бумаги. И всё это было достигнуто тысячи лет назад». Йонг и Джордан уверены, что плавить камень умели не только в древних Перу и Боливии; они считают, что доказательства подобной технологии можно найти по всему земному шару. Этот способ мог бы объяснить, как строили свои сооружения инки, майя, ацтеки, ольмеки, а также цивилизации, населявшие Центральную и Южную Америку в глубокой древности. Во многих комплексах можно найти странные отметины – как будто камень обрабатывали, когда он был в «мягком» состоянии. Но как же размягчали монолиты?

Британский топограф и путешественник, подполковник Перси Фосетт рассказал об этом поистине невероятную историю. В лесах на склонах гор Боливии и Перу обитает маленькая птичка, похожая на зимородка. Она делает свои гнёзда над рекой – в аккуратных круглых отверстиях на поверхности скальных откосов. Эти отверстия может увидеть каждый, но добраться до них нелегко. Как правило, будущие «гнёзда» встречаются лишь там, где живут эти птички. Однажды полковник выразил удивление: как повезло птицам найти такие удобные отверстия – аккуратные, будто их выдолбили дрелью. Оказалось, что эти отверстия птицы делают сами. Они прилетают к обрыву, держа в клюве листья какого-то растения, а затем, цепляясь за скалу, как дятлы за дерево, начинают тереть её поверхность круговыми движениями до тех пор, пока лист не искрошится. Тогда они снова улетают и возвращаются с листьями, продолжая процесс натирания. Через три-четыре раза птичка больше не приносит свежие листья. Она начинает долбить камень острым клювом и – о чудо! – скала начинает крошиться, как мокрая глина; в ней образуется круглое отверстие, достаточно глубокое для того, чтобы птица могла свить гнездо.

Был ещё один случай. Вместе с другими европейцами и американцами он отправился в горный лагерь, расположенный в Серро-ди-Паско (центральная часть Перу). На месте раскопок им удалось обнаружить глиняный сосуд с непонятной жидкостью, надёжно запечатанный воском. Бутыль открыли, думая, что в ней находился алкогольный напиток чича, популярный среди местного населения. Густая, тягучая жидкость в сосуде пахла не очень приятно, и компания решила, что первым попробовать её должен один из местных индейцев. Однако дегустация не состоялась, поскольку эксперт долго и отчаянно сопротивлялся. В результате бутылка разбилась, ачерез десять минут скала под этим местом стала мягкой, как влажный цемент. Камень превратился в пасту и стал похожим на воск, из которого можно было лепить всё что угодно. Вскоре Фосетту посчастливилось увидеть и само растение, сок которого давал такой фантастический эффект – около 30 см высотой, с тёмными красноватыми листьями. В качестве примера приведу ещё одно мнение. Свою попытку воспроизвести строительство Саксайуамана и Ольянтайтамбо предпринимал француз Жан-ПьерПротцен из Калифорнийского университета. Несколько месяцев он экспериментировал с различными методами формирования и подгонки тех же скальных пород, которые некогда использовали инки или их предшественники. Временем создания каменных сооружений Куско Протцен считал 1438 год., когда пришёл к власти Девятый Инка Пачакути, якобы приказавший построить столицу его зарождавшейся империи. Он обнаружил, что удивительные постройки были сделаны очень простыми средствами:

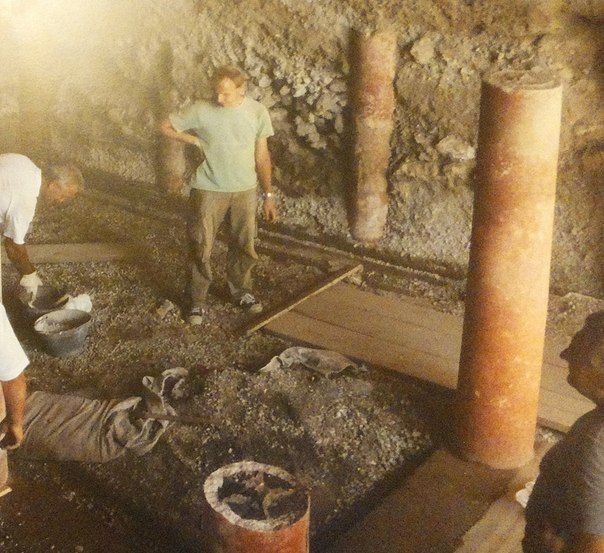

«Камни отбирались из обвалов или просто отламывались – от скальных выступов, клиньями. Если была необходимость расколоть крупные блоки, использовались большие каменные отбойники. Для дальнейшей обработки камней использовались более мелкие полукилограммовые молотки – до тех пор, пока камень не приобретал требуемую форму. Подгонка одного камня к другому производилась методом проб и ошибок, путём стёсывания уже уложенных камней. Эксперименты показывают, что этими методами камень может быть добыт, обколот, обтёсан и подогнан без больших усилий и за короткое время». Но объясняет ли эта теория точность в пределах долей миллиметра, сочетание техники и эстетики, геометрию стыков, зачастую искривлённых?..Протцен был изумлён «степенями свободы, позволяющими двигать блоки вокруг и внутри позиции». Эта проблема привела его к ряду вопросов относительно погрузки и перевозки камней, ответить на которые он так и не смог. Протцен также отметил, что резаные отметины, найденные на некоторых камнях, поразительно напоминают незаконченный обелиск в египетском Асуане. Таким образом, строительство мегалитических сооружений до сих пор остаётся неразгаданной тайной. Елена Муравьёва для сайта neveroyatno.info http://planeta.moy.su/news/zabytaja_drevnjaja_tekhnologija_umenie_razmjagchat_kamni/2016-08-21-73259 terrao.livejournal.com Невозможные технологии обработки камня : sibved Продолжаю цикл по теме невозможных изделий и приемов, применяемых при обработке каменных пород в древности. Предыдущая часть была здесь

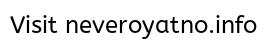

Источник Все привыкли, что саркофаги были в Древнем Египте. Каменные такие ящики, зачастую без какой-либоо замысловатой резьбы по граниту или базальту, но с внутренними углами умопомрачительной точности. Кстати само слово саркофаг с греческого переводится как «пожиратель плоти». Прямо как дематериализация по Мулдашеву. Но речь не об этом. Посмотрите какие изделия были в римскую эпоху. Саркофаги с археологического музя в Конье (Франция). Музей посвящен античному периоду истории города, когда он назывался Икониум и входил в состав Римской империи.

Приношу извинения за этот эротизм. Но посмотрите на качество изготовления объемного барельефа!

Даже если сейчас такое можно изготовить, то только с помощью бура с очень тонкими насадками. Как это делали в древности вручную - непонятно. Даже если сейчас такое можно изготовить, то только с помощью бура с очень тонкими насадками. Как это делали в древности вручную - непонятно.

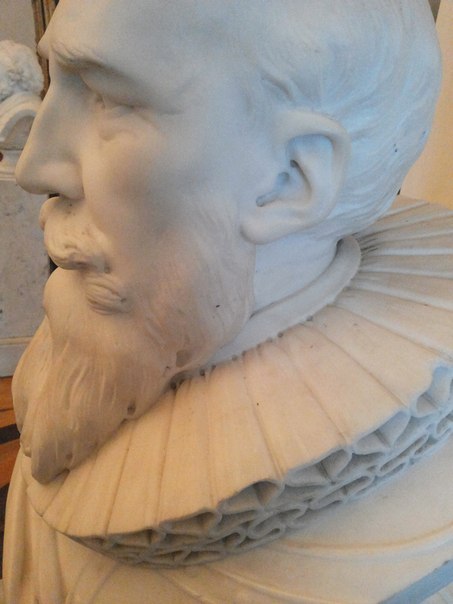

Менее ценные изделия стоят во дворе музея Менее ценные изделия стоят во дворе музея

Возможно, это не резьба по камню, а лепнина, резьба по незатвердевшему материалу. Только этим можно объяснить, как такое можно изготовить Возможно, это не резьба по камню, а лепнина, резьба по незатвердевшему материалу. Только этим можно объяснить, как такое можно изготовить

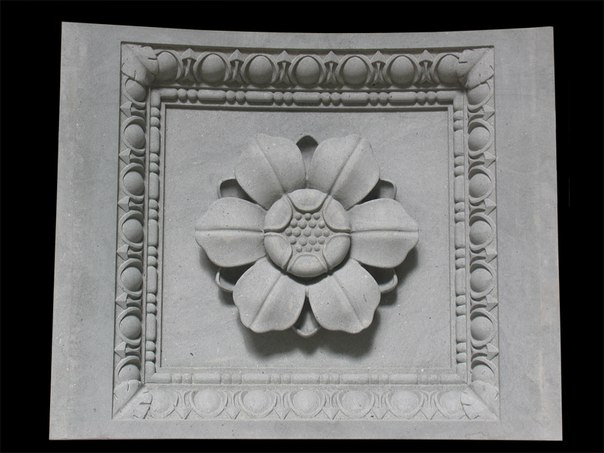

Источник А это уже музей Иераполиса, Турция:

Здесь уже не все так фантастично, с высокой точностью, но… Здесь уже не все так фантастично, с высокой точностью, но…

Сделано все с проработкой до мельчайших деталей Сделано все с проработкой до мельчайших деталей

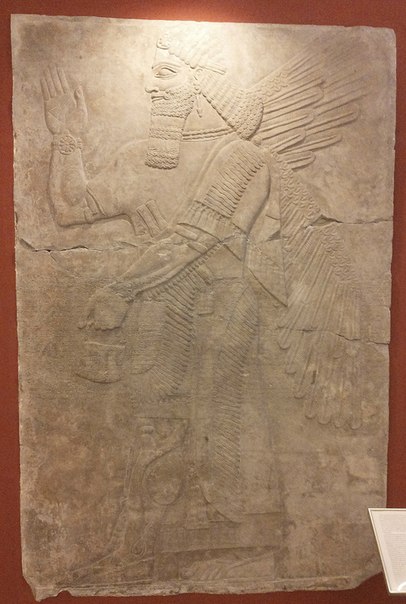

Источник: Гробницы и саркофаги Иераполиса, Турция sibved.livejournal.com Артефакты Петербурга. Машинная обработка камня в древности? Литовский скульптор, профессиональный камнерез, работающий с гранитом и мрамором более 20 лет, изучая питерские изделия, сделанные якобы в Петровскую эпоху, пришёл к выводу, что сделать такое крестьяне не могли. Налицо совсем не тот уровень технологий, о котором говорят официальные историки. Первые три фото - мрамор, 1860 год. Я вижу только машинное фрезерование (руками сделать такое - нереально) - и очень хорошую сохранность. На втором фото мраморные памятники идентичны.

Мраморные памятники стоят на улице 200 лет почти как новые - а износ гранита, который значительно крепче мрамора, очень сильный - чтобы гранит так згладился от температурных перепадов должно пройти неменее 1000 лет...

В правом углу видим и знаменитый кусочек гранита - такие маленкие вставные кусочки есть везде - и в Латинской Америке в мегалитических строениях, и в пирамидах- вот и в Питере я тоже нашел.

Здесь я вижу возле воротника неубранные дырочки от машины-робота . Это 5д фрезерование с ЧПУ.

Это сделано в наше время на станках с числовым управлением - 5Д фрезерование:

Вес гранитного блока не менее 3 тонн - и посмотрите какое тут 5Д машинное ФРЕЗЕРОВАНИЕ - это руками сделано?

Колонны эти по рисунку имеет 3 варианта - когда их монтировали, то мешали местами - а так это чистое 3Д фрезерование с ЧПУ.

Только сверла 5Д фрезерования ОСТАВЛЯЕТ ТАКИЕ СЛЕДЫ - вот и здесь их после изготовления скульптуры пропустили спрятать.

... Весь Эрмитаж был рассписан такими росписями - которые несли информацию про Великую Империю - но нам запрещено это знать - и потому всё было закрашено-спрятано. Как я это заметил - это просто чудо...

УБЕЙТЕ МЕНЯ КАК СКУЛЬПТОРА - РУКАМИ ЭТО НЕ СДЕЛАТЬ.

...вот такую резьбу по мрамору можно было сделать - но не более.

Вот типа того же периода работа - тоже мрамор - и тоже руками чтобы так сделать - очень сомневаюсь.

Везде видно, как проходило сверло - если это рубить разного рода зубильцами - следы будет везде только плоские.

Такие барельефы из песчанника можно было и острым ножом выстругать.

Но вот такую вазу руками сделать - сейчас в 21 веке ТАКОЕ мы делаем только на станках с ЧПУ управлением - вряд ли могли Данилы Мастера сделать.

Это типа Везувий завалил пеплом - и как видим колонны ПОЛЫЕ - то есть тогда запросто ОТЛИВАЛИ КОЛОННЫ.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК - выточенные детали из ГРАНИТА и высверлены дырочки ооочень аккуратно.

Другая фото с точеными ГРАНИТНЫМИ шарами . В них дырки тоже сверлились с помощью вот таких АЛМАЗНЫХ коронок . На одном из шаров прекрасно видно что начали сверлить, да что-то бросили. Откуда в КАМЕННОМ веке такие инструменты — эти шары из Литвы.

ВСЕ кружки кольчуги одной толщины проволока и все кружочки просверлены ДЫРОЧКИ и кольца ЗАКЛЕПАНЫ - значит СВЕРЛО БЫЛО ТОЛЩИНОЙ С ИГОЛКУ - это 12 век.

Здесь каждое колечко имеет такую одинаковую конфигурацию что этого можно добиться только штампуя станком. idoorway.mirtesen.ru

|