История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям. Часть I. Узоры древней руси

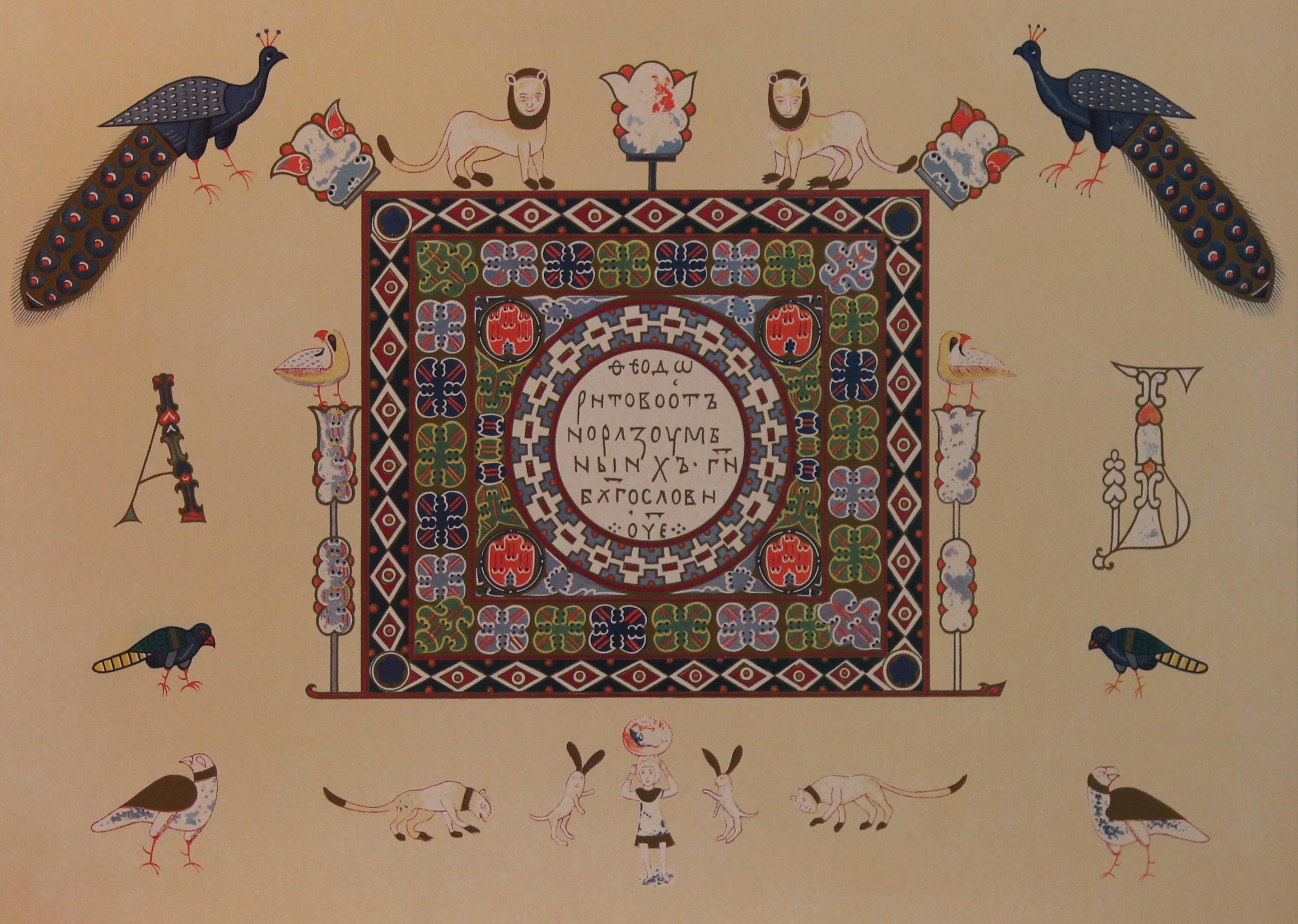

ᐈ Древнерусский орнамент русский стиль                                          [email protected] 3031 x 3062   alexey_painter 4167 x 4167  ru.depositphotos.com История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям. Часть I: sazikov В 1860-м году путем слияния двух рисовальных школ было образовано Строгановское училище технического рисования. Его возглавил директор Виктор Иванович Бутовский, всецело посвятивший себя возрождению национальных традиций в производстве. Бутовский занимал высокое положение в обществе — действительный статский советник, егермейстер двора Его Императорского Величества, член Московского отделения Совета торговли и мануфактур, а в последние годы жизни — председатель Комитета по сооружению зданий предстоящей в Москве в 1882 году Всероссийской художественно-промышленной выставки. Историк по образованию и экономист по профессии, он как нельзя лучше подходил на пост директора Строгановки. Безусловно, свою роль сыграл и факт родства Виктора и Александра Бутовских. Александр Иванович возглавлял Департамент торговли и мануфактур при Министерстве финансов, в ведении которого находилось Строгановское училище. При Бутовском была организована работа педагогов и учеников Строгановского училища по изучению художественных традиций древнерусского искусства. Они отправлялись в этнографические и археологические экспедиции для зарисовки древнерусского орнамента, разыскивали и копировали орнаменты X–XVI веков по древним рукописям, выполняли слепки белокаменного декора Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII веков. В 1870 г. выходит в свет издание копий с образцов древнерусского книжного орнамента — «История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям» — первая публикация научного исследования Строгановки. В.И. Бутовский лично руководил поиском и снятием копий с древних иллюминированных рукописей — определял в какие книгохранилища направить воспитанников Училища и кто будет привлечен к исполнению копий. «История русского орнамента» оказалась первым изданием в череде последовавших исследований, посвященных древнерусскому искусству и его применению в художественной промышленности. Сам Бутовский так охарактеризовал значение этого сборника: «с появлением издания сего в свете, блистательно заявится в Европе впервые артистическое значение России древних времен с десятого по XVII век. Публика ознакомится с русским стилем давно минувших лет и положится краеугольный камень возрождения сего стиля в XIX веке». 1. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из собрания Бесед Иоанна Златоустого, известных под названием Маргарит, Х в. Москва, Синодальная библиотека.

2. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Беседы Иоанна Златоустого, греческой рукописи, принадлежавшей некогда Иеремии, первому патриарху Константинопольскому, Х в. Москва, Синодальная библиотека.

3. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Евангелия Х-XI вв. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

4. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из греческого Евангелия Х-XI вв. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

5. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из греческого Евангелия Х-XI вв. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

6. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из греческого Евангелия Х-XI вв. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

7. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Слова св. Григория Назианзина, Х-XI вв. 2. Из Беседы Иоанна Златоустого на Евангелиста Иоанна, Х-XI вв. Москва, Синодальная библиотека.

8. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Беседы Иоанна Златоустого, XI в. 2. Из Четьи-Минеи за ноябрь месяц, XI в. Москва, Синодальная библиотека.

9. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Беседы Василии Великого на псалмы, XI в. 2. Из Беседы Иоанна Златоустого на Матвеи, 1006 г. Москва. Синодальная библиотека.

10. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Остромирова Евангелии, 1056-1057 гг. С-Петербург. Императорская публичная библиотека.

11. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Остромирова Евангелия, 1056-1057 гг. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

12. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Остромирова Евангелия, 1056-1057 гг. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

13. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Остромирова Евангелия, 1056-1057 гг. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

14. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Сборника Святослава, 1073 г. Москва. Синодальная библиотека.

15. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Четвероевангелия с толкованием, 1062 г. 2. Из Нового Завета, XII в. С-Петербург. Императорская публичная библиотека.

16. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Нового Завета, XII в. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

17. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Нового Завета, XII в. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

18. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Притчей Соломона, XII в. Москва. Синодальная библиотека. 2. Из Четвероевангелия, XII в. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

19. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Юрьевского Евангелия, 1120-1128 гг. Москва, Чудов монастырь.

20. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Юрьевского Евангелия, 1120-1128 гг. Москва, Чудов монастырь.

21. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Юрьевского Евангелия, 1120-1128 гг. Москва, Чудов монастырь.

22. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Мстиславова Евангелия, 1125-1132 гг. Москва, Архангельский собор.

23. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Лествицы Иоанна Лествичника, XII в. 2. Из Евангелия, писанного в 1164 г. Москва, Румянцевский музей.

24. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Евангелия, писанного в 1164 г. Москва, Румянцевский музей.

25. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Кормчей, XII в. 2. Из Евангелия, XIII в. 3. Из Евангелия, писанного в 1164 г. Москва, Румянцевский музей.

26. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Псалтыри XII-XIII вв. Московская губерния. Библиотека Нового Иерусалима.

27. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. 1. Из Кормчей, XIII в. 2. Из Евангелия, XII-XIII вв. Москва, Румянцевский музей.

28. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Четвероевангелия, XIII в. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

29. ВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ. Из Четвероевангелия, XIII в. С.-Петербург. Императорская публичная библиотека.

30. РУССКИЙ ОРНАМЕНТ. 2. Из Евангелия XIII вв. Москва. Архангельский собор.

sazikov.livejournal.com Разнообразие и значение традиционного русского орнаментаРазнообразие и значение традиционного русского орнамента Традиционный русский орнамент хранит в себе душу народа Современное искусство кардинально отличается от вековых традиций древнего славянского народа. Сегодня в рисунках на стенах, одежде или предметах обихода изображения редко несут какую-либо смысловую нагрузку: круги — это просто круги, звезды — это просто звезды, а цветочные узоры — это обыкновенный декор. В древние времена узоры имели глубокое сакральное значение. Для тех, кто почитает традиции предков и многовековую культуру славянских народов, орнамент представляет собой богатое наследие неисчерпаемой народной мудрости. Содержание [Скрыть] - 1 Что такое орнамент

- 2 Особенности русского орнамента

- 3 Древняя символика

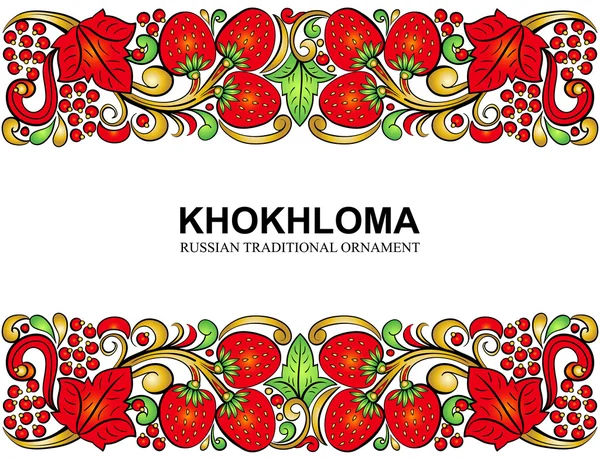

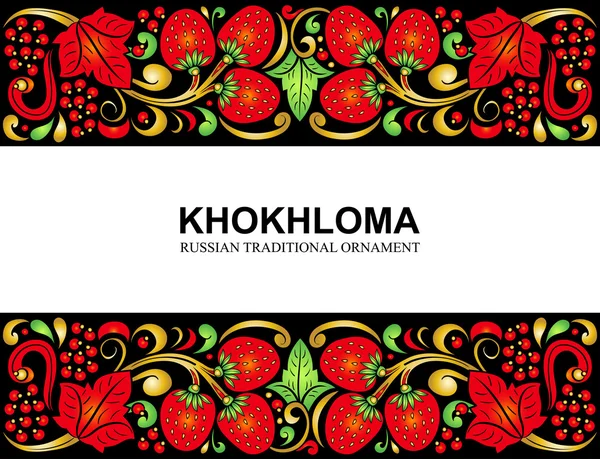

- 4 Золотая хохлома

Что такое орнаментКак утверждают ученые, народный орнамент — это особая знаковая система, каждый элемент которой имеет свое значение. Традиционный русский орнамент — это язык тысячелетий, который использовался нашими предками задолго до возникновения письменности. Не случайно узоры появлялись на предметах одежды, текстильных изделиях, предметах обихода и даже в виде филигранной резьбы в архитектуре. Русский орнамент чрезвычайно разнообразен и наполнен глубоким смыслом  В старину, украшение каждого элемента дома имело свой посыл В русском орнаменте невероятной красоты детали использовались не только для красоты, но неизменно несли глубокую смысловую нагрузку. Каждый элемент композиции наши предки наделяли особой силой Обладая знаниями тайнописи, понимая концепцию композиции и цветовых сочетаний, понимая смысл того или иного элемента узоров, можно и сегодня «прочитать» немало интереснейших фактов о древнем русском мире наших предков. Источником для нанесения узоров всегда была природа. Именно тесная связь славян с природой в свое время дала жизнь такому яркому явлению, как декоративно-прикладное искусство. Чаще всего встречается геометрический и растительный орнамент Первое, что люди стали изображать на одеянии, рисовать на стенах своих жилищ и кухонной утвари, были именно дары природы. Постепенно простое проявление талантов народных умельцев переросло в настоящее искусство, которое является наибольшей культурной ценностью в современном мире. На посуде и других предметах быта изображались сцены из природы и повседневной жизни народа Наши предки верили, что орнамент служит не только для украшения повседневности, но также для защиты от всяческого зла. Через искусство нанесения знаков они стремились к истине. Сегодня многие тайны узоров канули в Лету, но большинство их раскрыты и знаниями может овладеть каждый, кто желает прикоснуться к истории. Особенности русского орнаментаВсем известный факт, что каждый народ имеет свою собственную культуру, гордится ею и бережно передает ее традиции из поколения в поколение. Орнамент — это величайшая ценность, ведь в нем сохраняется тайный посыл предков своим последователям. Наши предки верили, что орнамент наделяет обычные вещи силами оберегов Как и любой другой, орнамент в русском стиле имеет свои правила и особенности: - Составление декоративной композиции выстраивается по принципу чередования. Согласно древним поверьям, чем больше символичного чередования и повторения, тем быстрее желание исполнится.

Чередование узора несет еще и чисто декоративную ценность Чередование узора несет еще и чисто декоративную ценность - Нужно владеть информацией о значении тех или иных символов, тщательно отбирая их по смыслу.

- Особое место занимает выбор цветовой гаммы, так как каждый цвет, также как и знак, имеет свое значение.

При этом одним из самых распространенных цветов является красный При этом одним из самых распространенных цветов является красный - Конечный узор должен вызывать только положительные эмоции, рождая в душе гармонию.

- Составляя узор-оберег из определенной группы символов, важно иметь не только творческий настрой, но и помыслами своими заряжать орнамент на то или иное действие.

Узорчатые мотивы в русском народном стиле — это всегда красиво, ярко и самобытно. Кроме выразительной эстетики, орнамент может не только украсить, но и защитить или исполнить заветные желания. К примеру, нанесенные на одежду орнаменты и символы должны были уберечь ее обладателя от невзгод Древняя символикаОдни из наиболее древних узоров относятся к тем временам, когда только зарождалась славянская цивилизация. По преданию наших предков, познавая тайны того или иного символа, мы дарим ему вечную жизнь! Этнокультурное происхождение каждого знака в орнаменте имеет свой магический и тайный смысл: - Крест Сварога, или звезда Алатырь — графическое изображение семи лепестков, символизирующее Вселенную, ее цикличное разворачивание и сворачивание.

Изображение звезды Алатырь Изображение звезды Алатырь - Линии. Они использовались для изображения Воды. Если изображался дождь — линии наносились вертикально, если реки — горизонтально. К слову, геометрические символы использовались в русском орнаменте для передачи природных явлений. Вода, земля, солнце — это залог богатого урожая.

- Знак Перуна. Изображение представляет собой шестиконечный крест, заключенный в круг. Сакральное значение такого символа — мощный оберег жилища от гнева древнего бога Перуна.

Символ Перуна Символ Перуна - Символ солнца. На протяжении многих веков знак видоизменялся и сегодня известно множество его изображений. К солярным (солнечным) знакам можно отнести привычное всем колесо, и даже любимый всеми сказочный персонаж Колобок тоже в каком-то смысле солярный знак.

Солнце у славян изображалось по-разному Солнце у славян изображалось по-разному - Орепей — ромбовидный знак, приносящий счастье, душевное равновесие и спокойствие.

Вышитый символ Орепей Вышитый символ Орепей  Использовали его в оберегах, поясах и других аксессуарах Использовали его в оберегах, поясах и других аксессуарах - Треугольник. В зависимости от изображения, треугольник может иметь разное значение. Если вершина его стремится вверх, он символизирует жизнь, огонь и даже мужское начало. Если острый верх фигуры «смотрит» вниз — это женский символ, который олицетворяет материнскую любовь и защиту.

- Берегиня. Символичный женский образ имеет глубокое значение и олицетворяет Природу-мать, которая дала жизнь всему живому на земле.

Берегиня обычно изображается с парой птиц в руках Берегиня обычно изображается с парой птиц в руках  Берегиней также называлась особа кукла-оберег Берегиней также называлась особа кукла-оберег - Дерево. Для славян орнамент с изображением дерева имеет особо ценное значение. Именно дерево, по мнению предков, могло накормить и обогреть в холодную зиму. Кроме этого, дерево — это символ рода, корни истории и памяти своих предков.

В славянской мифологии символ дерева очень глубокий и сложный В славянской мифологии символ дерева очень глубокий и сложный  Наши предки изображали его следующим образом Наши предки изображали его следующим образом - Ладинец — исключительно женский символ. Согласно древним поверьям, изображение такого знака на одежде незамужней девушки помогало найти истинную любовь, обрести счастье с любимым, родить ребенка. Зрелой женщине он придавал сил для поддержания лада и гармонии в доме.

Женский символ Ладинец Женский символ Ладинец  Ладинец наносился на женские обереги Ладинец наносился на женские обереги - Свадебник. Славянский обережный символ олицетворял слияние двух родов, рождение новой семьи и изображался традиционно на одежде жениха и невесты.

Славянский символ свадебник Славянский символ свадебник  В наши дни свадебник часто наносят на обручальные кольца В наши дни свадебник часто наносят на обручальные кольца

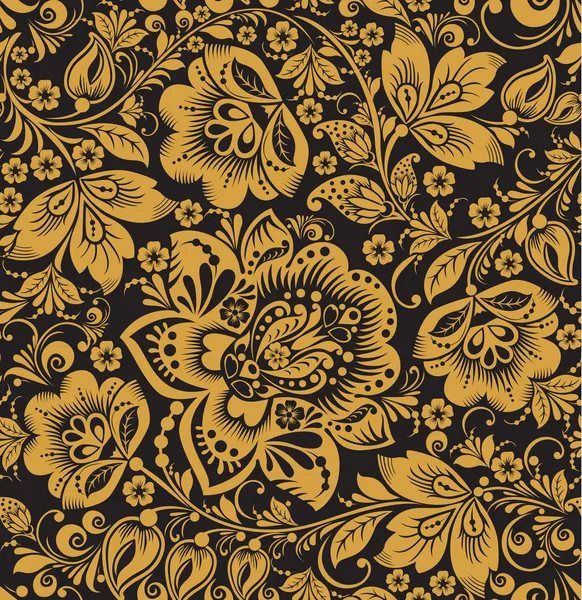

Древний русский орнамент всегда иллюстрировал тесную взаимосвязь между Человеком, Природой и Богами. В хитросплетениях графических символов изображалось представление предков о мире, вере и истинах. Орнамент может состоять из самых разных знаков и символов, главное правило при составлении русского орнамента — единый смысл и гармоничность узоров. Золотая хохломаРусская народная культура является одной из наиболее ярких и богатейших на события. Русь всегда славилась умельцами, мастерами и художниками. Именно поэтому, в первую очередь, это отражается в декоративно-прикладном народном искусстве. Яркой иллюстрацией художественного промысла на Руси является множество различных приемов и техник. Наиболее известной и не менее популярной в современном искусстве по праву считаются хохлома. Хохлома — это не только самое известное, но и одно из красивейших проявлений русского народного творчества Такая техника отличается не только яркими красками и самобытным колоритом, но также глубокой народной философией, ведь в хохломском орнаменте каждый элемент имеет свое значение. История такого художественного промысла уходит корнями в средние века. Легенда гласит, что в древние времена на Руси, на берегу реки, жил умелец, который изготавливал из дерева посуду, раскрашивая ее так, что казалось, будто она сделана из чистого золота. Весть дошла до царя, он велел отыскать умельца и доставить во дворец. Художник волшебным образом узнал об этом загодя и исчез, но успел научить жителей своей деревни секретам своего мастерства. Именно поэтому хохломские узоры — это поистине народное искусство. Расписанная под хохлому посуда является одним из символов русского народа Хохлома в русской стилистике – это, как правило, растительные мотивы. Основные цвета, которые используются в росписи, — золотой, красный, черный и иногда зеленый.  Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap Created with Snap

Роспись под хохлому Каждый элемент такой росписи имеет свое значение: Народные умельцы филигранно составляли композиции, нанося их на посуду и другие предметы обихода. Особое значение имел цвет росписи:- золото — излюбленный цвет росписи в русском народном стиле, символ изобилия;

Особенно эффектно смотрится золотая хохлома на черном фоне Особенно эффектно смотрится золотая хохлома на черном фоне - красный — обладает обережными свойствами, символ тепла и огня;

Красные элементы орнамента часто сочетают с золотыми Красные элементы орнамента часто сочетают с золотыми - черный — символ Матери-Земли, дарящей людям урожай и плодородие.

В хохломской росписи черный цвет выступает в роли фонового В хохломской росписи черный цвет выступает в роли фонового

Несмотря на почтенный возраст такой росписи, хохлома и сегодня не теряет своей актуальности. Такие самобытные мотивы в народном стиле часто используются не только для декорирования модной одежды, но и для придания особого русского колорита интерьеру. А традиционные русские деревянные матрешки, украшенные хохломскими узорами, и сегодня самый популярный сувенир! Расписанные под хохлому матрешки Традиционный русский орнамент оригинален, самобытен и многолик. Вместе с развитием прикладного искусства узоры видоизменялись, менялись формы, но неизменным оставалось глубокое значение каждого элемента и символизм узоров. Сегодня, будучи посвященным в глубины тайн необыкновенных русских народных узоров, можно не только создавать невероятные по красоте шедевры, но также исполнить желания и защитить свою семью от любых невзгод. symbols.nextohm.com Русские узоры и орнаменты - символикаРусские народные узоры и орнаменты являются хранителями глубокой архаики. Они уводят нас в глубь веков, в дохристианскую Русь. Эти приметы древности можно найти на вышивке, в украшениях, которые носили, в отделке русских изб и храмов. Как правило, они имели значение оберегов или им придавались другие знаковые отличия. Русская избаОсобое значение имело оформление крыш и окон как небесного свода. На них издревле изображались солнце, кони, «хляби небесные». Круто выгнув шею и грудь, на самом главном, центральном бревне крыши гордо возвышалась конь-птица, символизирующая солнце. Кроме нее на крыше находились и другие солнечные знаки, означавшие как закат, так и восход солнца. На причелинах, идущих с двух сторон вниз, самыми частыми были волнистые русские узоры и орнаменты, струи, дополненные небольшими кружочками, которые должны были, видимо, изображать дождевые капли. Язычники, верившие в Рода, считали, что они – причина жизни на Земле и выражение творческой энергии божества, осуществляющей оплодотворение. Окна украшались деревянным кружевом. Оно представляло собой русские узоры и орнаменты, состоящие из знаков солнца, воды, растительных элементов и стилизованных женских фигур. Связывая наружную и внутреннюю часть дома, окно украшалось чрезвычайно изысканно.  По типу их можно поделить на три части. Первая композиция – солярная, которая продолжала осуществлять защиту дома, начатую крышей. По типу их можно поделить на три части. Первая композиция – солярная, которая продолжала осуществлять защиту дома, начатую крышей.

Вторая имела наличие двускатного покрытия, где внутри также помещалось солнце и, как и на крыше, имелись русские узоры и орнаменты в виде хлябей. Третий вид композиции отличается тем, что карниз был ровным, то есть отсутствовал небосвод. В центре имелась одна фигура, окруженная стилизованными зверями. Можно долго объяснять их смысловое значение, но следует перейти к следующей теме. Головной уборЕго главная идея – изображение неба. На головном уборе вышивались солнце, птицы, устремленные вверх. С этим связано его название. Слово "кокошник" произошло от слова «кокошь» – петух. Подвески к ним, рясны, – это вертикальные полосы, идущие от кокошника до груди или даже до пояса. В металлических (обычно из золота или серебра) изделиях используются русские узоры и орнаменты в виде птиц, которые соединяют небо и землю. Подвесками на ряснах служили колты, на которых мы видим русалок, семаргла (это бог плодородия) или грифонов. Бисерные рясны имитировали дождевые струи, что также связано с плодородием в обобщенном смысле, дающим жизнь всему земному. Орнаментика рясен очень устойчива: это тема неба и земледельческого плодородия. Небесная высь – это птицы, которые сейчас находятся на земле. Аграрная тема тоже прослеживается: изображались все стилизованные фазы развития растения (прорастающие семена, опыляемые травы и цветы). Ожерелье и одеждаОжерелье – это украшение для шеи и груди, которое археологи называют «гривная утварь». На украшениях есть знаки солнца, луны, зверей и птиц. Это все представляло собой обереги.

Вышивка на предплечьях рукавов и бедрах несла очень древний смысл обработанного поля: в косом квадрате, разделенном на четыре части, находился знак зерна – точка. Подол одежды украшен вышивкой, в которой господствует идея земли: узоры, напоминающие траву, гуляющие по земле птички, цветы. Таким образом, русский орнамент и узоры восходят к земледельческому неолиту. Многое сохранилось до нынешних времен, однако чтобы разобраться в заложенных смыслах, следует изучать труды археологов, ибо они обладают богатейшим материалом, позволяющим его расшифровать. fb.ru Библиотека статей | Русские орнаменты и узоры Друзья, с сегодняшнего дня мы начинаем выкладывать научные статьи по тематике нашего сайта: по русской одежде, по орнаментам и узорам на ней, по русским ремёслам, по этнографии и археологии, которые Вы свободно можете скачать. Со временем, появится небольшая библиотека для тех, кому интересны эти темы. Это будут как статьи известных и уважаемых авторов, которые не один год посвятили изучению своей темы, побывали во многих экспедициях, так и статьи малоизвестных авторов. Сейчас, на волне недоверия к официальной науке, на фоне появления новых фактов, многие говорят, что наука «врёт и искажает». Тем не менее, если глубоко погружаться в тему, необходимо знать что именно изучали и каким выводам пришли люди от науки. Особенно это касается изучения символики орнаментов и узоров, а так же типологии русской одежды. Итак, первые статьи библиотеки: Статьи по русским орнаментам и узорам: 1. «Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики» // КСИИМК. Вып. XXII. 1948. С. 62-65. Автор: Надежда Николаевна Погребова Скачать Скачать 2. « Древние элементы в русском народном искусстве : (жен-ское божество и всадники)» // Сов. этнография. – 1948. – № 1. – С. 90–106. Автор: Борис Александрович Рыбаков.  Скачать Скачать

3. « О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии », Труды Ярославского областного съезда, Москва 1902 год. Автор: граф Алексей Александрович Бобринский. Скачать Скачать 4. “ Символика народных украс Смоленской губернии ” Труды СГМ. Вып. I Смоленск: Издание государственных музеев и ГУБОНО, 1924 год. Автор: Клетнова Екатерина Николаевна. Скачать Скачать 5. Женский пеpсонаж в pyсской наpодной вышивке/ Фольклоp и этногpафия pyсского Севеpа» Л., 1973 год, С.119-132. Автор: Фалеева Валерия Александровна. Скачать Скачать 6. « Образ древнеславянского храма по памятникам русского народного искусства » / Этнографическое обозрение, 1992 год, № 5. С. 103-124. Автор: Денисова Ирина Михайловна Скачать Скачать 7. » Тайна старого узора » из журнала «Юный художник», № 8, 1983 г., С. 24-27.Автор статьи: Дурасов Геннадий Петрович. Скачать Скачать 8. “ Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси ”, Сов. археология. – 1960. – № 4. – С. 56–68. Автор: Даркевич Владислав Петрович Скачать Скачать 9. “ Раннеземледельческий культовый символ («Ромб с крючками») ” // Сов. этнография. – 1965. – № 3. – С. 14–27. Автор: Амброз Анатолий Константинович. Скачать Скачать 10. » Образ лягушки в вышивке и мифопоэтических представлениях восточных славян » в формате pdf из сборника музея антропологии и этнографии XLVII «Женщина и вещественный мир культуры народов Европы и России» , Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): — СПб., 1999 г. Авторы: Баранов Дмитрий Александрович, Мадлевская Елена Львовна. Скачать Скачать 11. » Каргопольские народные вышивки-месяцесловы » из сборника «Советская этнография», 1978, № 3, изд. «Наука». Автор статьи: Дурасов Геннадий Петрович. Скачать Скачать 12. » Узоры русской вышивки » Автор статьи: Дурасов Геннадий Петрович. Скачать Скачать 13. « Космогония и мифология земледельцев энеолита »/ Советская археология №1, 1965 г., С.24-46. Автор: Борис Александрович Рыбаков.  Скачать Скачать

Статьи по русской одежде: 1. « Женские головные уборы восточных (русских) славян » , Прага, журн. Slavia, V, вып. 2 (1926), вып. 3 (1927). Автор: Зеленин Д. К. (Дмитрий Константинович).  Скачать Скачать

2. « Однодворческая одежда Коротоякского уезда Воронежской губернии ». Изв. Ленинградского Государственного педагогического института им. А.Н. Герцена. Вып. I. Л., 1928. С. 128-174. Автор: Гринкова Н. П. (Надежда Павловна)  Скачать Скачать

3. « Одежда крестьян Вологодского уезда », Материалы по этнографии Вологодской губернии. – [Репр. воспроизведение изд. : Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. – М., 1890] . – [Б. м. : б. и., 2006 ]. – Вып. 2. – С. 16 – 21. Автор: Иваницкий Н. А. (Николай Александрович)  Скачать Скачать

4. « К вопросу классификации одежды восточных славян » из сборника «Памятники культуры народов Европы и Европейской части СССР»— Л.: Наука, 1982 (См. МАЭ, XXXVIII). С.16 — 27. Автор: Ушаков Н. В. (Никита Вадимович).  Скачать Скачать

5. « Донской казачий костюм XVII начала XVIII веков » Авторы: Николай Афоньков, Екатерина Афонькова.  Скачать Скачать

6. “ Народный костюм как целостное мировоззрение ” из сборника «Народный костюм и обрядность на Русском Севере: Материалы VIII Каргопольской научной конференции», под науч. ред. Н. И. Решетникова; Сост. И. В. Онучина. — Каргополь, 2004, С. 19 — 35.  Скачать Скачать

7. “ Народный костюм Вологодской области. Костюм Кадниковского Уезда Вологодской губернии XIX— начал XX вв. ”, издательство «Газета».: Вологда, 1990 г. Автор: Быков А. В. (Александр Владимирович).  Скачать Скачать

8. » Одежда русского населения Сибири » в формате pdf из сборника музея антропологии и этнографии XXVIII «Из культурного наследия народов России» , Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): Изд. «Наука», Ленинград: 1972 г., С. 99-139. Автор: Сабурова Л. М. (Людмила Михайловна)  Скачать Скачать

9. « Север Европейской части РСФСР (Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Петербургская губернии // Крестьянская одежда населения европейской части России (XIX – начало XX в.) : определитель. » — М., 1971. – С. 119 – 163. Автор: Тазихина Л. В. (Любовь Владимировна)  Скачать Скачать

10. » О платке » в формате pdf из сборника музея антропологии и этнографии XLVII » Женщина и вещественный мир культуры народов Европы и России » , Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): — СПб., 1999 г., С. 39-52. Автор: Лаврентьева Л. С. (Людмила Сергеевна).  Скачать Скачать

11. « А.В. Журавский и его коллекции по русским старообрядцам » Автор: Терюков А.И. (Александр Иванович).  Скачать Скачать

12. « Родовые пережитки, связанные с разделением по полу и возрасту (по материалам русской одежды) ». «Советская этнография», № № 2. С. 21—54. Автор: Надежда Павловна Гринкова.  Скачать Скачать

13. « Очерки по истории развития русской одежды (поясные украшения) ». «Советская этнография», № 1/2. С. 66—94, 1934 г. Автор: Надежда Павловна Гринкова. Скачать Скачать 14. « Височные украшения в русском народном женском костюме ». Сборник Музея антропологии и этнографии [Ленинград]. 1955. Т. 15. С. 24-40. Автор: Надежда Павловна Гринкова. Скачать Скачать 15. « Русская понева юго-западных районов РСФСР ». Сборник Музея антропологии и этнографии [Ленинград]. 1949. Т. 12. С. 5−42. Автор: Надежда Павловна Гринкова Скачать Скачать Статьи по ремеслам и рукоделию: 1. « Типы народной художествнной резьбы в бывшей Олонецкой губернии » // Сов. этнография. – 1974. – № 4. – С. 88–100. Автор: Н. В. Мальцев  Скачать Скачать

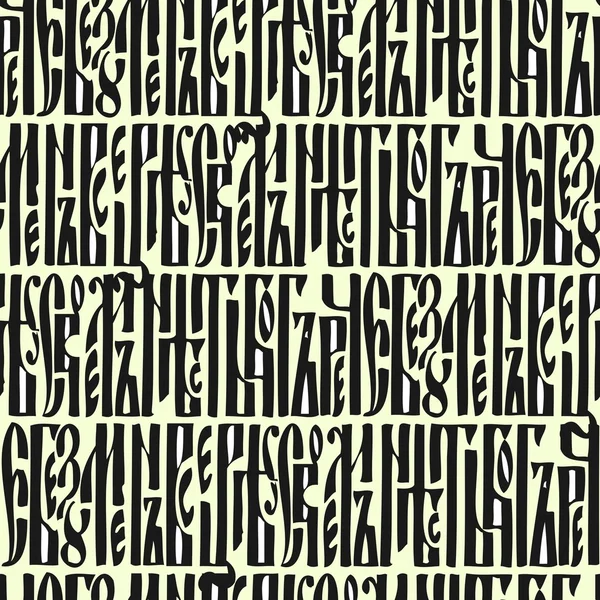

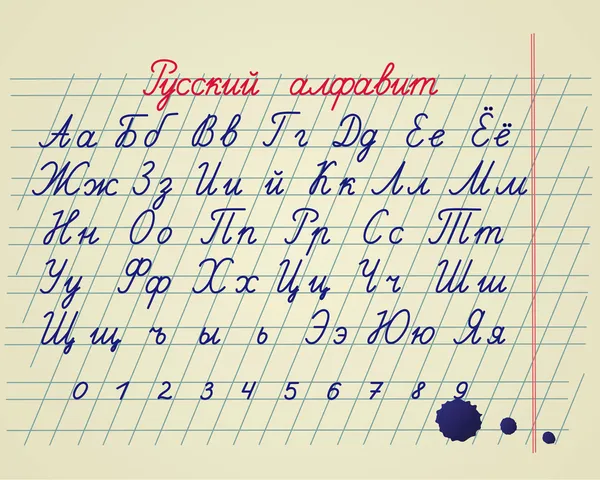

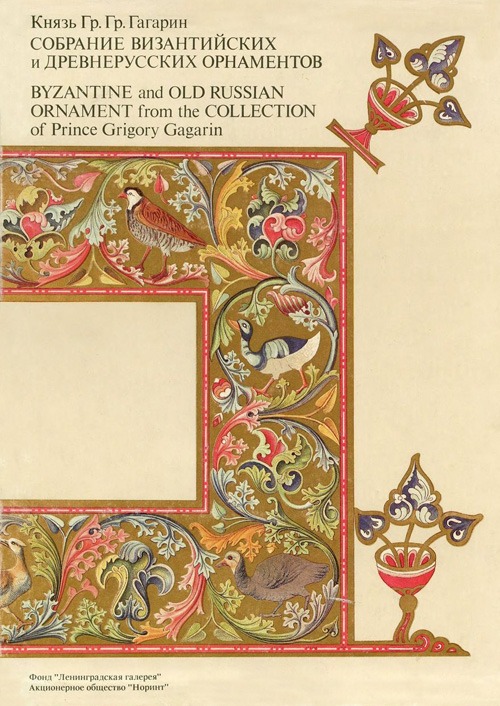

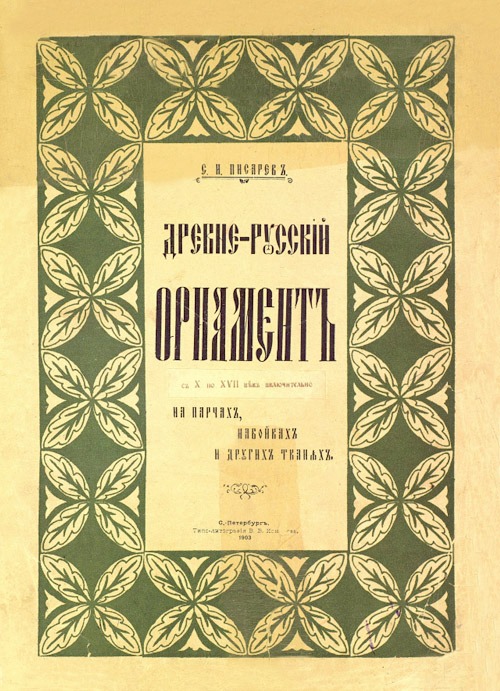

2. “ Ковка клинка с нуля ”. Автор: Илья Куликов Скачать Скачать 3. » Старообрядцы и крестьянская бытовая роспись на Севере и в Поволжье: ХVШ–ХХ вв. » из сборника «Коллекции отдела Европы: Выставочные проекты. Каталоги.Исследования.» СПб., 2008. (Сборник МАЭ; т. 54) Автор: Бернштам Татьяна Александровна Скачать Скачать 4. « Хитро-мудро рукодельице » (вышивание-шитьё в символизме девичьего совершеннолетия у восточных славян) из сборника музея антропологии и этнографии XLVII «Женщина и вещественный мир культуры народов Европы и России» , Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера): — СПб., 1999 г. Автор: Бернштам Татьяна Александровна Скачать Скачать 5. « Прядение и ткачество восточных славян в XIX – начале ХХ в. »/ Восточнославянский этнографический сборник Труды Института этнографии. Новая серия, том 31. М., 1956. C. 459-540. Автор: Наталия Ивановна Лебедева. Скачать Скачать Количество статей постепенно будет расти. Ждём Ваших отзывов на наше начинание. rusorn.ru Русские орнаменты и узоры (растровый клипарт) Орнаменты на памятниках древнерусского искусства. Д. К. Тренев  Посмотреть полностью Д. Тренев. Орнаменты на памятниках древнерусского искусства. М, 1904-1910 54,4 Mb | формат pdf | 2 выпуска (редкость) Н. Симаков. Русский орнамент (1882).  Посмотреть полностью Н. Симаков. Русский орнамент. - Спб, 1882 г. формат djvu | 14стр. | 4,6 Mb К. Д. Далматов "Сборник стариннорусских и славянских букв, заставиц и каемок" (1895)  Посмотреть полностью Сборник стариннорусских и славянских букв, заставиц...формат jpg | 3300х4200 | 38 стр. | 42,1 Mb "Полиграфический орнамент"  Посмотреть полностью Полиграфический орнаментформат pdf | 2 книги | 3,36 Mb Православные орнаменты и буквицы  Посмотреть полностью Православные орнаменты и буквицыформат jpg | 732 files | 45,9 Mb zip-архив Коллекция православных орнаментов "Русский узор"  Посмотреть полностью Коллекция «Русский узор»формат gif | 225 files | 14,5 Mb zip-архив В. И. Ивановская. Русские орнаменты.  Посмотреть полностью В. И. Ивановская. Русские орнаментыформат djvu | 226 стр. | 10,1 Mb Церковно-славянские прописи и уроки орнамента  Посмотреть полностью Церковно-славянские прописи и уроки орнаментаформат jpg | 63 стр. | 5,27 Mb Раскраска "Буквицы"  Посмотреть полностью Раскраска "Буквицы"формат pdf | 17 стр. | 3,46 Mb Русские орнаменты для резьбы по дереву  Посмотреть полностью Русские орнаменты для резьбы по деревуформат pdf, djvu | 5 выпусков | 24,2 Mb Сборник великорусских и малороссийских узоров для вышивания (1877 г.)  Посмотреть полностью Сборник великорусских и малороссийских узоров (1877 г.)формат djvu | 12 стр. | 4,7 Mb Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева  Посмотреть полностью Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева (1871 г.) формат djvu | 42 стр. | 9,8 Mb Альбом рукоделий. Издание В. Баннера  Посмотреть полностью Альбом рукоделий. Издание В. Баннерформат jpg | 22 стр. | 10,4 Mb Русский дизайн 1880-1917 гг.  Посмотреть полностью Русский дизайн 1880-1917 гг.формат pdf | 158 стр. | 58,9 Mb Князь Г. Гагарин. Собрание византийских и древнерусских орнаментов.  Посмотреть полностью Князь Гр. Гагарин. Собрание византийских и древнерусских орнаментов.формат jpg, 925 х 1280 | 57 стр. | 12,8 Mb Писарев С. Н. Древнерусский орнамент на парчах, набойках и других тканях (С X по XVII век)  Посмотреть полностью Писарев С. Н. Древнерусский орнамент на парчах, набойках и др. тканяхформат pdf | 219 стр. | 126 Mb Русские орнаменты и буквицы  Посмотреть полностью Русские орнаменты и буквицы100 jpg | 190 Mb Буслаев Ф. И. Исторические очерки по русскому орнаменту  Посмотреть полностью Буслаев Ф. И. Исторические очерки по русскому орнаменту формат djvu | 221 стр. | 131 Mb cliparti.jimdo.com Русские орнаменты и узоры на одежде Друзья, приветствую! Как и обещал, эту статью посвящаю местам размещения узоров и орнаментов на традиционной русской одежде. И в частности, на женской рубашке, рубахе.Рубашка без узоров не так красива, согласитесь.

А вот рубаха с вышивкой — это загляденье. В Украине такую рубаху называют вышиванкой. Вид и тип узоров определялся назначением рубахи и одежды в целом. Она была будничная, праздничная, обрядовая и свадебная. Так же надо осознать, что наши предки не просто украшали одежду и «придавали ей эстетический вид», а они отображали окружающий мир, свои представления о нем и взаимоотношения с этим миром. Например, вот что писал академик Борис Александрович Рыбаков в своем труде «Язычество древней Руси»:«Обратим внимание на то, что и в архитектуре и в одежде был последовательно проведен один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента орнаментировались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к человеку. В одежде магическим охранительным узором покрывались: ворот, обшлага рубахи, подол, разрезы на рубахе или сарафане. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в её изготовлении участвовали предметы, изобильно снабженные магическим орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека». Поэтому, не случайно, местами расположения узора были: Ворот — 1,оплечья и плечи- 2,рукава – 3,подол — 4.

Ворот обычно украшался узкой полосой тканья или вышивки, позднее — аппликацией из ярких полос ткани.

На старинных рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом, а в более поздних была составлена из кусков кумача, тесьмы.Иногда встречаются довольно интересные попытки реконструировать русскую рубаху.

Оплечья, плечи расшивались обережными орнаментами. Орнаментами защищались края ткани и швы.

В традиционных женских рубахах спина орнаментами не расшивалась (скорее всего из соображений удобства и практичности). Для защиты спины использовались расшитые накидки и платки. То, что Вы видите на фото — современное веяние.

Нередко сплошь орнаментированные рукава оказывались наиболее украшенной частью рубахи.

Свадебная рубаха праву считается самой красивой. Расшитая сложными витиеватыми узорами, главное место среди которых неизменно занимал красный орнамент, эта рубаха готовилась специально для праздничного торжества. После свадьбы рубаха не утрачивала своего значения. Русская женщина надевала ее на праздники до рождения первого ребёнка, а потом по обычаям бережно хранила.

С особой тщательностью украшались праздничные и обрядовые рубахи.

Наиболее интересными с точки зрения орнаментов были обрядовые рубахи.

Общие покосы для всей деревни были не только работой, но и праздником. Девушки и женщины надевали обрядовые, покосные рубахи — «покосницы».Покосница — старинная рубаха. Простая и удобная для работы.Верхняя часть у такой рубахи шилась из тонкого белого льна, рукава у нее широкие, как правило, укороченные. Ширина вышитого узора на подоле иногда достигала тридцати сантиметров и более. На подоле, как правило, были вышиты древнейшие из орнаментов и узоров — календарные.

Я не претендую на истину, я всего лишь её ищу, так же, как все. Понимаю, что мнения-суждения об одном и том же вопросе могут быть различными. Буду приветствовать, если возникнет аргументированное мнение отличное от моего. Однако, я считал и считаю, что искателям традиционности истинной в нашей культуре и одежде, как части её, надо обратить внимание на Русский Север. Почему — про это должна быть отдельная, историческая статья, но если говорить в двух словах (языком образов, языком сказки) — кощеи не смогли захватить Русский Север. А потому там и сохранилось то, что было испокон веку. По словам Людмилы Фёдоровны Кислухи – исследователя культурных традиций в одежде Русского Севера — слово «рубаха» и рубашка употреблялись редко, чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды, а так же в зависимости от назначения рубашки. О других видах традиционной одежды и названиях – в следующих статьях. Похожее rusorn.ru

|