Греческие ордера: дорический, ионический и коринфский. Ордера древней греции

Древнегреческие архитектурные ордера.  Над Афинским акрополем возвышается мраморный храм.

Здание прямоугольной формы, стройные ряды монументальных колонн. Силуэт этого здание известен во всем мире, он стал одним из символов древнегреческой архитектуры и античной культуры в целом. Это Парфенон, храм, посвященный покровительнице города Деве Афине, классический образец дорического ордера. При переходе к строительству из камня сохраняются, а затем перерабатываются и получают новое звучание некоторые приемы, используемые при деревянном зодчестве. Так появляется и формируется система архитектурных ордеров – определенной комбинации и соотношения конструктивных элементов (несущих и несомых) и декоративной составляющей.

Архитектурные системы с использованием колонн и балок, выполненных в едином стилевом решении, использовались в различных древних культурах, например, в египетской или крито-микенской. Но строгая, упорядоченная система появилась только в Древней Греции. Именно эта культура подарила миру первые классические архитектурные ордера. Существует три древнегреческих классических ордера: дорический, ионический и коринфский. Каждый получил свое название по месту своего возникновения. Чем древнее архитектурный ордер, тем ближе он по своей сути к изначальной опорно-балочной конструкции, тем проще с точки зрения художественного оформления. Со временем декоративной составляющей уделяется все больше внимания, она становится все более витиеватой. Отличительные черты каждого ордера наглядно демонстрирует архитектура древнегреческих храмов, возведенных в разные периоды. Разумеется, каждый новый ордер не появлялся на ровном месте, а формировался в течение какого-то времени, с накоплением опыта, применением и отработкой архитектурных приемов. Системы плавно сменяли друг друга, поэтому в некоторых древнегреческих строениях присутствует черты различных ордеров.

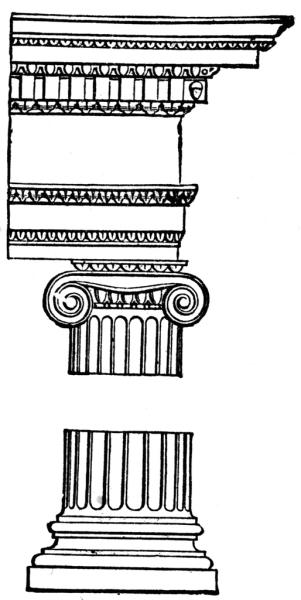

Греческий храм состоит из трех частей: стереобата (основания), несущих колонн и антаблемента. В свою очередь, каждая часть делится на элементы. Так стереобат древнегреческого храма, как правило, состоит из трех ступеней. Верхняя часть стереобата именуется стилобатом. На несущих колоннах покоится антаблемент – верхний несомый элемент ордера, подразделяющийся на архитравную балку, фриз и карниз. Древнегреческие архитектурные ордера различаются по пропорциональному соотношению и художественному оформлению всех частей храма. Дорический ордер

Дорический ордер – самый ранний из древнегреческих архитектурных ордеров, появился в период архаики в VII веке до н.э. Простой, лаконичный в плане декоративного оформления, его нередко называют воплощением «мужского начала» в архитектуре. У мощных, приземистых колонн нет базы, они опираются непосредственно на стилобат. Каннелюры, желобки с заостренными краями, идут по всей длине ствола колонны, делая ее визуально более легкой. В дорическом ордере таких желобков немного, не более 20 на колонну. Капитель, верхняя декоративная часть колонны, состоит из эхина (сплюснутой подушки с круглым сечением) и абака (квадратной плиты). Антаблемент включает архитрав, фриз с триглифами и метопами и карниз. Помимо Парфенона в дорическом ордере выдержан храм Афины Афайи на острове Эгине. Ионический ордер

Черты ионического ордера появлялись постепенно, его окончательное формирование относится к VI веку до н.э. Существует два варианта ионического ордера: аттический и малоазийский. В малоазийском варианте отсутствует фриз. Этот тип считается основным, так как аттический появился позднее и был вариацией малоазийского. В отличие от дорического, ионический ордер более изящен, утончен, легок. Продолжая аналогию, его можно назвать проявлением «женственности» в камне. Ионическая колонна состоит уже из трех частей: у нее появляется база, она становятся более высокой, тонкой, количество каннелюр увеличивается. На капители колонны используется новый декоративный элемент – волюты (завитки). Узкий антаблемент состоит из гладкого архитрава, фриза без триглифов (иногда фриз вовсе отсутствует) и выступающего карниза. Фриз украшен рельефными изображениями. На карнизе размещается ряд дентикул – небольших декоративных выступов в виде зубчиков. К образчикам ионического ордера относится храм Эрехтейон в Афинах. Коринфский ордер

Самый юный из древнегреческих ордеров – коринфский ордер – сформировался в конце VI века до н.э. Его пропорции схожи с ионическими, но он отличается более обильным декоративным оформлением. В Древней Греции он считался лишь разновидностью ионического ордера. Свою популярность и распространение коринфский ордер обрел позже, уже в Древнем Риме. Отличительной чертой коринфского ордера является высокая капитель, состоящая из шестнадцати волют, сопровождаемых рельефными изображениями листьев аканта. По преданию этот ордер был придуман Каллимахом из Коринфы, древнегреческим скульптором. Мотивом послужила плетенная корзина, оставленная на могиле юной девушки. Корзина утопала в листьях буйно разросшегося аканта – ядовитого растения. Этот образ лег в основу декоративных элементов коринфского ордера. В отличие от «мужского» дорического и «женского» ионического, коринфский ордер называют образом «юной, незамужней девы». Типичным коринфским строением считается Храм Зевса Олимпийского в Афинах. Древнегреческая архитектура знакома нам еще по учебникам истории Древнего мира. Сложно переоценить ее вклад в мировую культуру. К древнегреческим ордерам обращались архитекторы разных эпох и стран, их художественная переработка встречается в каменных памятниках различных культур и времен. Современные архитекторы и дизайнеры также тщательно изучают системы древнегреческих ордеров и активно используют их при разработке дизайна современных строений и интерьеров. Как ни парадоксально звучит, но чем древнее ордер, тем актуальнее его звучание в современном исполнении. gidvgreece.com общие сведения. Названия греческих архитектурных ордеровАрхитектурный ордер широкое распространение получил во времена Античности. По сути, это строечно-балочная конструкция, дополненная определенными выразительными элементами. Архитектурный ордер, общие сведения о котором были изложены в трактате Витрувия еще в I веке до н.э, применялся в Древней Греции при постройке храмов и сформировал узнаваемый на сегодня облик строений этой страны. Основные элементы

Витрувий в своей работе изложил принципы построения ордеров. Для вычисления параметров конструкции за основу брался модуль, представлявший собой нижний диаметр колонны. Он был мерилом размеров всех деталей. Архитектурные ордера Древней Греции имели набор стандартных элементов, отличались соотношением их величин и художественным оформлением. Они состояли из колонны (column), антаблемента (entablature) и пьедестала. Первая, в свою очередь, включала три элемента: Стержень колонны — наибольшая ее часть, его толщина уменьшается с высотой, но неравномерно. Капитель образует верхнюю часть, на нее идет непосредственная нагрузка всех вышележащих элементов здания. Функция базы понятна из ее названия: она представляет собой основу фуста. Антаблемент, верхняя часть конструкции, также имеет тройную структуру. Его составляют архитрав (architrave), фриз (frieze) и карниз (cornice). Архитрав образует перекрытия между колоннами, он является главной несущей частью антаблемента. Фриз — средний элемент. Архитектурные ордера Античности характеризуются разным исполнением этой детали: он мог быть гладким или с изображением. Карниз венчает колонну, часто он украшался дентикулами (dentils), или, как еще их называют, ордерными сухариками — рядом прямоугольных выступов. Пьедестал — нижняя часть колонны, ее основа, чаще всего имел ступенчатую структуру. Колонна «вырастала» из стилобата (stylobate) – верхней ступени. Архитектурные ордера Древней ГрецииВсего существует пять ордеров, считающихся классическими. Три из них сформировались на греческой территории. Это дорический, ионический и коринфский архитектурный ордер. В Древнем Риме появились еще два: тосканский и композитный. Каждый из них имеет свои отличительные особенности в строении и декоративных элементах. Названия греческих архитектурных ордеров дают представление о том, в какой области древнего государства они возникли. Появившись каждый в своей местности, в VI веке до н.э. ионический и дорический типы колонн быстро распространились по всей Греции. Коринфский ордер не пользовался большой популярностью. Он стал более востребован уже в Древнем Риме. Величие и простотаДорический архитектурный ордер отличался сведенным к минимуму числом декоративных деталей. Колонна не имела базы, поскольку опиралась непосредственно на стилобат. Ствол сужался неравномерно, где-то на одной трети высоты находилось небольшое утолщение. Поверхность столба была покрыта желобками - каннелюрами. Как правило, их было всего 20. Каннелюры придавали определенную декоративность монументальной конструкции: они создавали игру света и тени, визуально увеличивая высоту столба. Встречались варианты колонн и с гладкими стволами. Капитель имела округлую основу, на которой лежал квадрат. На нее опирался гладкий архитрав. Фриз содержал триглифы — прямые полосы с треугольными выемками между собой, сгруппированные по три. Между триглифами находились промежутки (методы) либо гладкие, либо заполненные орнаментом. Под карнизом часто располагался ряд ордерных сухариков. Знаменитые на весь мир Дорический ордер большинству знаком по таким шедеврам античной архитектуры, как Парфенон и храм Гефеста. Строгие мужественные колонны украсили и строения, посвященные Посейдону на мысе Сунион, а также Афее на острове Эгина. Дорический — самый простой с точки зрения декора архитектурный ордер. Виды, появившиеся в Ионии, а затем и в Коринфе, отличаются большим количеством украшений и художественных деталей. Женственность, воплощенная в камне Дорийской строгости была противопоставлена мягкость и даже некоторая нежность ионического ордера. Колонны этого типа возвышаются над округлой базой, по виду напоминающей несколько сложенных друг на друга колец. Столб длиннее, чем в дорийском варианте. От этого колонна кажется более стройной. Каннелюры более глубокие (всего их 24), а капитель украшена валютами (завитками). Ионический антаблемент довольно узкий и включает в себя три горизонтальные части: гладкий архитрав, фриз, не имеющий триглифов, и немного выступающий карниз с рядом дентикул. Среднюю часть антаблемента часто украшали рельефами. Создавая такую колонну, древние архитекторы уподобляли ее женщине со стройным станом, вьющимися волосами-валютами и ниспадающими складками одежды - каннелюрами. ПроисхождениеВитрувий в своем трактате писал, что ионический архитектурный ордер возник во время возведения Эфесского храма. Необходимость в новой форме возникла из-за желания найти стиль, воплощающий дух греческих племен, населяющих местность, и противопоставить его дорийскому. Воплощение задуманного принесло вожделенные плоды: ионический ордер известен не меньше, чем его строгий собрат, и также относится к числу классических. Ученые полагают, что формирование нового типа колонн происходило постепенно, и Эфесский храм стал лишь квинтэссенцией всех предыдущих этапов. Так или иначе, а ионический ордер действительно воплощает утонченность и элегантность. Недаром его использовали при постройке храмов Ники Аптерос и Артемиды Эфесской, последний в итоге удостоился звания одного из семи чудес света. Младший собратКоринфский ордер, как уже отмечалось, особое распространение получил в Древнем Риме. На территории Греции его считали ответвлением ионического. Действительно, эти ордера имеют много схожих элементов. Высокий стержень с 24-мя каннелюрами стоит на округлой базе. Главное отличие — это капитель, состоящая из шестнадцати валют в сопровождении акантовых листьев, расположенных в два ряда. Антаблемент схож с соответствующим элементом в структуре ионического ордера: он включает разделенный архитрав, фриз, дополненный рельефом, и карниз с зубцами. Отличие строений с использованием таких колонн в том, что они поддерживали не двухскатную крышу, а плоскую. Если продолжать метафору мужественности и женственности, то третий греческий ордер скорее обладает чертами, свойственными юной девушке: некоторой кокетливостью и любовью к изысканным украшениям. Самыми ранними из найденных образцов коринфского ордера считаются колонны храма Аполлона в Бассах. ПриемникиГреческие архитектурные ордера продолжили свое существование и в Древнем Риме. Они использовались мастерами, творившими облик городов империи. Параллельно тут появились и новые формы: тосканский и композитный архитектурные ордера. И наименование деталей, и общая логика построения сохранились. Композитный ордер — «потомок» ионического и коринфского. Тосканскому присущи черты, делающие очевидным его родственные связи с дорийским: строгие колонны без капителей, гладкий архитрав и фриз, округлая без украшений капитель. После падения Римской империи интерес к подобным архитектурным формам постепенно затих и вновь возродился лишь в XV веке, когда был обнаружен трактат Ветрувия. Здания в стиле классицизма, который оформился чуть позже, также обязательно содержали колонны или подобные им элементы. Следует отметить,что сегодня архитектурные ордера, дошедшие до нас сквозь толщу веков, довольно часто используются при создании и художественном оформлении новых шедевров. fb.ru Ордерная система Древней Греции и РимаОбщеизвестно, что вся мировая архитектура развивалась под влиянием классических образцов, созданных зодчими легендарной Эллады. Их бессмертные творения на протяжении многих веков служили эталоном гармонии, вдохновлявшим архитекторов позднейших эпох, для которых отправной точкой их творческих поисков явилась ордерная система Древней Греции. Фото, иллюстрирующие статью, дают представление о её характерных особенностях.

Понятие архитектурного ордераПрежде чем начать разговор об особенностях тех или иных ордеров, не помешает уточнить само значение этого, столь часто встречающегося в архитектуре, термина. Под ним принято понимать композицию, ставшую результатом художественной переработки важнейшей части постройки – её стоечно-балочной конструкции. Простое сочетание вертикальной опоры и горизонтальной панели в нём стало произведением искусства. Древним грекам от природы было присуще поэтическое восприятие многих, казалось бы, прозаических атрибутов жизни. Вот и в обычном сочетании строительных элементов колонны и верхнего перекрытия, они сумели разглядеть символ борьбы добра – опоры, и зла – давящей на него сверху своим весом балки-архитрава. Ну а уж если дело коснулось столь высоких материй, то полёт вдохновения древних зодчих становился поистине неудержимым. Три кита древнегреческой архитектурыОрдерная архитектурная система Древней Греции базируется на трёх китах, ставших её основой на весь период существования этой высокоразвитой цивилизации. Под ними принято понимать дорический ордер, ионический и коринфский. Эти названия происходят от областей, где впервые появились постройки, отмеченные их характерными художественными признаками. Как правило, это были не обычные жилые строения, а общественные здания или храмы.

Не случайно именно культовые сооружения воплотили в себе плоды творческого вдохновения зодчих. Поклонение божествам включало в себя не только обрядовую систему, но и требовало совершенно особой эстетической формы создания всех элементов храма, включая его архитектурное решение, и скульптурное убранство. Ранний архитектурный стиль древней ЭлладыСложение ордерной системы в архитектуре Древней Греции имеет глубокие исторические корни. Ещё в самый ранний - архаический - период появились постройки, художественные особенности которых получили название дорический ордер. Храмам, выполненным в этом стиле присуща приземистость, массивность и скупость декоративного оформления. Живший в I веке нашей эры знаменитый римский архитектор и механик Витрувий метко охарактеризовал его как «мужской». Справедливость такой характеристики становится очевидной, когда видишь эти массивные колонны, создающие впечатление мощи, способной выдержать любую нагрузку. В то же время их поверхность, покрытая продольными, идущими вдоль оси углублениями, подчёркивает устремление вверх, и создаёт ощущение динамики, которой, в той или иной степени, подчинена вся ордерная система Древней Греции.

Кратко описывая этот архитектурный приём, следует отметить, что эффект движения достигается и самой формой колонны – широкой в своём основании, и сужающейся вверху. Она подобна некоему указателю, направленному в небо – обиталищу тех божеств, которым поклоняются в храме. Этот стилистический приём служит и ещё одной цели – конусный силуэт колонны вызывает значительно большее ощущение противодействия тяжести, чем её строго вертикальные очертания. Многообразие храмов дорического ордераВенчающая часть колонны – капитель - характеризуется отсутствием декора и состоит из гладкого выпуклого обвода, называемого эхином, и прямоугольной плиты – абака. Ничего лишнего. Истинная мужская красота не нуждается в украшениях. Однако, такая художественная направленность не означает, что ордерная система Древней Греции порождала внешнее однообразие храмов, выполненных в рамках того или иного стиля. При общем сходстве пропорций дорические храмы выглядели по-разному. Всё зависело от высоты и расположения колонн, а также общих пропорций здания. В одних случаях создавалось ощущение неподъёмной тяжести, а в других - лёгкости и изящества. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на массивные формы Пестумского храма Посейдона и сравнить их с парящими в воздухе очертаниями святилища Гефеста на Агоре.

Появление женского начала в архитектуреНесколько позднее, уже в период расцвета средиземноморской культуры, ордерная система Древней Греции обогатилась ещё одним архитектурным стилем, известным, как ионический ордер. В отличие от своего дорического собрата, воплощавшего своими формами мужское начало, он стал выражение женственности и грации, проявившихся в стройных очертаниях колонн, и общей легкости пропорций храмов. Кроме того, греческие зодчие, вдохновлённые своими прекрасными соотечественницами, выполняли капители колонн в виде окружностей, напоминавших по форме женскую грудь, украшенную богатым декором в виде ожерелий. Каннелюры же делали столь глубокими, что они невольно ассоциировались у зрителя со складками платья. Общее же впечатление женского начала и некоторой эротичности дополнялось кариатидами – женскими фигурами, использовавшимися в качестве дополнительных опор. Они были резким контрастом бытовавшим в дорических храмах мощным и мрачным фигурам атлантов.

Разновидности ионического стиляПостройки, относящиеся к ионическому ордеру, не были однородными. Они имели отличительные черты, позволяющие разделить их на малоазийский и аттический варианты. Первый отличался углублённой прорисовкой базы и отсутствием фриза – полосы скульптурных украшений, обрамлявших верхние части стен. Встречается он нечасто. Более распространён аттический вариант. Именно этим стилем в наибольшей степени прославилась архитектурная ордерная система Древней Греции. Афинский акрополь является наиболее известным его воплощением. Отличительными чертами храмов аттического стиля можно назвать трёхслойный антаблемент – балочное перекрытие, покоящееся на опорных колоннах. Кроме того, для них характерен сплошной фриз, огибающий весь периметр здания и часто украшенный декоративными композициями. В целом же ионические храмы, при всех своих неоспоримых достоинствах, имели один существенный недостаток – детали, входившие в их композицию, были лишены всесторонности обзора. По своим конструктивным особенностям они были красивы лишь с одной определённой стороны. Именно по этой причине ордерная система Древней Греции нуждалась в новом, более проработанном и универсальном стиле.

Стиль, вобравший в себя достижения прошедших вековИм стал коринфский ордер, разработанный с учётом достоинств и недостатков своих двух предшественников. Он воплотил в себе лучшие их черты. Именно в нём получила своё полное завершение ордерная система Древней Греции. Существует легенда, что его создатель, древнегреческий архитектор Каллимах, однажды стал свидетелем запомнившегося ему зрелища. Стоявшая на могиле юной гречанки корзина с цветами аканта покрылась проросшими сквозь её прутья зелёными ветвями. Это настолько понравилось зодчему, что он создал несколько колонн, капители которых воспроизводили виденное им. Они были красивы со всех точек обзора, а их образ лёг в основу создания нового архитектурного ордера. Упоминавшийся выше римский архитектор Витрувий сравнивал стройные коринфские колонны с силуэтами девушек. В отличие от дорийских и ионических образцов они выглядят более гибкими и пропорциональными. Кроме того, для коринфских капителий и антаблемента, кроме их всесторонности, характерно богатое декоративное оформление, придающее им яркий праздничный вид. Римские последователи древних грековОрдерная система Древней Греции послужила основой для создания и развития архитектурных стилей Римской империи. Но, в отличие от прежних веков, в этот, более поздний период мировой истории, распространение имели не три, а пять ордеров. К унаследованным от греческих архитекторов и творчески переработанным стилям римские зодчие добавили два оригинальных, разработанных ими – тосканский и композитный. Наиболее простым являлся тосканский стиль. Он характеризовался массивными колоннами и упрощённым дорическим антаблементом – балочным перекрытием пролёта, часто выполненным из дерева. Римско-дорический и римско-ионический ордеры в целом воспроизводили свои греческие прообразы, но с некоторыми доработками. Что же касается композитного стиля, то он считается наиболее сложным по своей структуре, так как представлял собой совокупность элементов остальных четырёх ордеров.

Основа основ мирового зодчестваНе будет преувеличением сказать, что архитектура Древней Греции, ордерная система которой нашла своё продолжение в творениях римских зодчих, явилась той базой, на которой впоследствии выросла вся мировая классическая архитектура. Вглядевшись пристально в её наиболее известные шедевры, можно увидеть в них элементы, пришедшие в наш мир из глубин античных веков. fb.ru Архитектурные ордера в древней Греции Над Афинским акрополем возвышается мраморный храм.

Здание прямоугольной формы, стройные ряды монументальных колонн. Силуэт этого здание известен во всем мире, он стал одним из символов древнегреческой архитектуры и античной культуры в целом. Это Парфенон, храм, посвященный покровительнице города Деве Афине, классический образец дорического ордера. При переходе к строительству из камня сохраняются, а затем перерабатываются и получают новое звучание некоторые приемы, используемые при деревянном зодчестве. Так появляется и формируется система архитектурных ордеров – определенной комбинации и соотношения конструктивных элементов (несущих и несомых) и декоративной составляющей.

Архитектурные системы с использованием колонн и балок, выполненных в едином стилевом решении, использовались в различных древних культурах, например, в египетской или крито-микенской. Но строгая, упорядоченная система появилась только в Древней Греции. Именно эта культура подарила миру первые классические архитектурные ордера. Существует три древнегреческих классических ордера: дорический, ионический и коринфский. Каждый получил свое название по месту своего возникновения. Чем древнее архитектурный ордер, тем ближе он по своей сути к изначальной опорно-балочной конструкции, тем проще с точки зрения художественного оформления. Со временем декоративной составляющей уделяется все больше внимания, она становится все более витиеватой. Отличительные черты каждого ордера наглядно демонстрирует архитектура древнегреческих храмов, возведенных в разные периоды. Разумеется, каждый новый ордер не появлялся на ровном месте, а формировался в течение какого-то времени, с накоплением опыта, применением и отработкой архитектурных приемов. Системы плавно сменяли друг друга, поэтому в некоторых древнегреческих строениях присутствует черты различных ордеров.

Греческий храм состоит из трех частей: стереобата (основания), несущих колонн и антаблемента. В свою очередь, каждая часть делится на элементы. Так стереобат древнегреческого храма, как правило, состоит из трех ступеней. Верхняя часть стереобата именуется стилобатом. На несущих колоннах покоится антаблемент – верхний несомый элемент ордера, подразделяющийся на архитравную балку, фриз и карниз. Древнегреческие архитектурные ордера различаются по пропорциональному соотношению и художественному оформлению всех частей храма. Дорический ордер

Дорический ордер – самый ранний из древнегреческих архитектурных ордеров, появился в период архаики в VII веке до н.э. Простой, лаконичный в плане декоративного оформления, его нередко называют воплощением «мужского начала» в архитектуре. У мощных, приземистых колонн нет базы, они опираются непосредственно на стилобат. Каннелюры, желобки с заостренными краями, идут по всей длине ствола колонны, делая ее визуально более легкой. В дорическом ордере таких желобков немного, не более 20 на колонну. Капитель, верхняя декоративная часть колонны, состоит из эхина (сплюснутой подушки с круглым сечением) и абака (квадратной плиты). Антаблемент включает архитрав, фриз с триглифами и метопами и карниз. Помимо Парфенона в дорическом ордере выдержан храм Афины Афайи на острове Эгине. Ионический ордер

Черты ионического ордера появлялись постепенно, его окончательное формирование относится к VI веку до н.э. Существует два варианта ионического ордера: аттический и малоазийский. В малоазийском варианте отсутствует фриз. Этот тип считается основным, так как аттический появился позднее и был вариацией малоазийского. В отличие от дорического, ионический ордер более изящен, утончен, легок. Продолжая аналогию, его можно назвать проявлением «женственности» в камне. Ионическая колонна состоит уже из трех частей: у нее появляется база, она становятся более высокой, тонкой, количество каннелюр увеличивается. На капители колонны используется новый декоративный элемент – волюты (завитки). Узкий антаблемент состоит из гладкого архитрава, фриза без триглифов (иногда фриз вовсе отсутствует) и выступающего карниза. Фриз украшен рельефными изображениями. На карнизе размещается ряд дентикул – небольших декоративных выступов в виде зубчиков. К образчикам ионического ордера относится храм Эрехтейон в Афинах. Коринфский ордер

Самый юный из древнегреческих ордеров – коринфский ордер – сформировался в конце VI века до н.э. Его пропорции схожи с ионическими, но он отличается более обильным декоративным оформлением. В Древней Греции он считался лишь разновидностью ионического ордера. Свою популярность и распространение коринфский ордер обрел позже, уже в Древнем Риме. Отличительной чертой коринфского ордера является высокая капитель, состоящая из шестнадцати волют, сопровождаемых рельефными изображениями листьев аканта. По преданию этот ордер был придуман Каллимахом из Коринфы, древнегреческим скульптором. Мотивом послужила плетенная корзина, оставленная на могиле юной девушки. Корзина утопала в листьях буйно разросшегося аканта – ядовитого растения. Этот образ лег в основу декоративных элементов коринфского ордера. В отличие от «мужского» дорического и «женского» ионического, коринфский ордер называют образом «юной, незамужней девы». Типичным коринфским строением считается Храм Зевса Олимпийского в Афинах. Древнегреческая архитектура знакома нам еще по учебникам истории Древнего мира. Сложно переоценить ее вклад в мировую культуру. К древнегреческим ордерам обращались архитекторы разных эпох и стран, их художественная переработка встречается в каменных памятниках различных культур и времен. Современные архитекторы и дизайнеры также тщательно изучают системы древнегреческих ордеров и активно используют их при разработке дизайна современных строений и интерьеров. Как ни парадоксально звучит, но чем древнее ордер, тем актуальнее его звучание в современном исполнении. old.gidvgreece.com Архитектура древней Греции | Деловой квартал Ордерная система Дорический ордер Ордер – определенное художественно осмысленное сочетание несомых и несущих частей в стоечно-балочной системе. Он играл главную роль в поисках греками соразмерности и красоты, а также отличался строго установленным составом, формой и взаиморасположением частей здания. Существовали три ордера: дорический, ионический и коринфский. Дорический появился на землях дорийцев – одного из основных греческих племен – и распространился по материковой Греции и в западных колониях (Южной Италии и Сицилии), известных как Великая Греция. Расцвета достиг в середине V в. до Р. X. Лаконичный, мужественный, монументальный, он был воспринят римской архитектурой. Дорические колонны не имеют базы, каннелированы, капитель состоит из подушки и квадратной плиты. Их высота с капителью варьировалась от четырех до шести диаметров ствола. Дорический антаблемент состоит из архитрава, фриза и карниза.

Триглифы и метопы Дорический фриз состоит из триглифов и метоп. Триглифы – это вертикальные прямоугольники установленные над каждой колонной и интерколумнием. Их поверхность оживлялась двумя вертикальными врезами в центре (глифы) и двумя полуглифами. Между триглифами располагались почти квадратные метопы, часто богато украшенные. Дорическая капитель состоит из округлой подушки, называемой эхин, и лежащей на ней квадратной плиты – абаки. Нижняя часть эхина украшалась врезанными профилированными поясками, а капитель отделялась от ствола горизонтальными врезами – гипотрахелионами. Антаблемент располагается над колоннами, и состоит из трех частей: архитрава, фриза и карниза. Карниз сильно выступает вперед, а его нижняя плита имеет уклон наружу, предохраняя сооружение от подтеков дождевой воды. На нижней поверхности карниза находятся прямоугольные выступы – мутулы. Под мутулами имелись капли – гутты. Они также располагались под триглифами. Орнамент, который обычно использовался в дорических храмах, напоминает лабиринт. Ионический ордер

Ионический ордер, по-видимому, возник одновременно с дорическим, но окончательную свою форму обрел лишь к середине V в. до Р. X. Этот стиль доминировал в ионийских землях, на побережье Малой Азии и на Эгейских островах. Формы ионического ордера были гораздо менее регламентированы, чем дорического. Первоначально дорический и ионический ордера были распространенны в тех районах, откуда они произошли, но со временем оба стиля смешались в одном строении – Пропилеях в Афинах (437- 431 гг. до Р. X.). Через столетие появился шедевр ионического ордера – храм Афины Полиады в Приене (около 340 г. до Р. X.). Главными чертами ионического ордера были легкость пропорций, утонченность более расчлененных форм, широкое применение декора. Витрувий усматривал в ионическом ордере подражание элегантной женской красоте. Ионические колонны, в отличие от дорических, всегда устанавливались на базу. Капитель имела подушку с двумя волютами (завитками) и поддерживала антаблемент, значительно более легкий, чем в дорическом ордере. Другой орнамент, характерный для этого ордера, жемчужник (бусы). Он часто украшал капитель. Архитрав разделен на три полосы, фасции, нависающие друг над другом. Между архитравом и карнизом располагался пояс зубчиков, или «сухариков» (дентикул). Венчающая часть – сима – богато украшена орнаментом. Каннелюры Каннелюры ионических колонн (их обычно было двадцать четыре) глубже, чем дорических. Они отделялись узкими полосками – «дорожками» Аттическая база Второй вариант ионического ордера получил свое развитие в Аттике в VI – V вв. до Р. X. Он состоит из двух выпуклых частей и вогнутой – скоции, между ними.

Волюта – завиток, украшающий ионическую капитель. Она напоминает спираль раковины или нераспустившийся папоротник. Волюта появилась еще в эолийских капителях. Круглая центральная ее часть называется глазом. Ионическая капитель состоит из прямоугольной абаки, расположенной под архитравом, подушки с волютами и эхина. Абака и эхин обычно покрываются орнаментом, состоящим из ов, или иоником. Коринфский ордер Третий из греческих ордеров был так же последним по времени создания. Самые ранние примеры его использования встречаются в храме Аполлона Эпикурея в Бассах (около 430 г. до Р. X.) ив памятнике Лисикрата в Афинах (335-334 гг. до Р. X.). Коринфский ордер не был, подобно дорическому и ионическому, конструктивной системой. Он, скорее, – система декора с тщательно разработанной растительной капителью, созданной, по сведениям Витрувия, афинским скульптором Каллимахом. Возможно, первоначально капитель была из бронзы. Все остальные его части заимствованы из ионического ордера. Коринфский ордер получил свое дальнейшее развитие в римской архитектуре и стал ее излюбленным ордером. Витрувий считает, что он имитирует «стройность девушки». Коринфский ордер проще всего узнать по капители, так как остальные его части заимствованы из ионического: база сходна с аттической, колонны каннелированы, архитрав разделен на фасции, резной фриз и карниз с дентикулами. Происхождение коринфской капители Витрувий сообщает, что Каллимах создал коринфскую капитель, увидев корзину, оплетенную листьями аканта, на могиле молодой девушки. Ее няня поставила корзину с любимыми предметами умершей на могилу, а весной пророс акант и обвился вокруг корзины. Черепица, положенная сверху, заставила листья завиться в спирали. Коринфская капитель состоит из двух рядов из восьми листьев аканта. От верхних поднимаются стебли, заканчивающиеся волютами. Они поддерживают абаку. В центре каждой стороны размещен цветочный орнамент – анфемий.

Главным декоративным элементом коринфской капители является листва аканта – растения с побережья Средиземного моря. База коринфского ордера повторяет аттическую. Она состоит из двух торусов, разделенных скоцией. Другая – малоазийская база – имела две скоции и торус над ними. Коринфская капитель впервые появилась в памятнике Лисикрата. в IV в. до Р. X. Здесь только один ряд листьев аканта, в нижнем ряду расположены более скромные листья. Капитель необычно высокая: она составляет 1.5 диаметра колонны, в то время как принятая позже высота была 11.2 диаметра. Расцвет дорического ордера В течение VI-V вв. до Р. X. формы греческой архитектуры постоянно развивались и совершенствовались, причем дорический ордер был доминирующим. Вместо дерева стали использовать камень, но формы, зародившиеся в деревянном строительстве, были повторены в новом материале. Большинство сохранившихся сооружений того периода находится в Великой Греции (Южная Италия и Сицилия). Этот регион не был полностью разрушен во время греко-персидских войн 490-480 гг. до Р. X., так что здесь уцелели наиболее ранние греческие храмы. Сейчас они кажутся суровыми и простыми, но первоначально – как и все греческие постройки – они были богато украшены, с детально разработанным скульптурным декором. Формы греческих храмов и дорический ордер уже окончательно сложились и незначительно изменились с 500 г. до Р. X. Пестум. Южная Италия (VI-V вв. до Р. X.) В Пестуме, известном в греческие времена как Посейдония, сохранилась группа храмов. Самый ранний из них – I храм Геры (так называемая Базилика) был построен в 540 г. до Р. X. Это дорический периптер с необычным числом колонн – девять – и внутренней колоннадой. Шести колонный храм Посейдона (460-440 гг. до Р. X.), также имеет хорошо сохранившуюся двухъярусную внутреннюю колоннаду.

С древнейших времен греки применяли курватуры – сознательно сделанную небольшую кривизну прямолинейных частей для устранения оптических искажений. Так, ствол колонны имел припухлость – энтазас, находившийся на 0,3 общей высоты колонны. Атланты Атланты – мужские фигуры, поддерживающие перекрытия. В храме Зевса Олимпийского в Агридженто, они располагались предположительно снаружи и поддерживали сильно выступавший антаблемент. Отсюда произошло и название – «храм Гигантов». Женские фигуры называются кариатиды. Наложенный ордер Наложенный или внешний ордер организует наружную стену, разбивая ее на ярусы. В более ранний период применялся один ордер. Позднее, особенно в римское время, ордера в одной постройке следовали ярусами, один за другим в определенной последовательности: дорический, ионический и коринфский. Один из самых больших дорических храмов был построен в Акраганте (сейчас Агридженто) на Сицилии. Он посвящен Зевсу Олимпийскому (в основном строился после 480 г. до Р. X.). Храм является псевдопериптером. Он был обнесен каменной стеной с пилястрами внутри и огромными полуколоннами снаружи. Колонны имели базу, что нехарактерно для дорического ордера. Век Перикла Греческая архитектура достигла своего наивысшего расцвета в середине V в. до Р. X. После удачно завершившихся греко-персидских войн, Афинское государство располагало большими средствами, что позволяло возводить здания, ставшие величайшими памятниками мирового искусства. Это время, которое часто называют веком «Высокой классики», было эпохой расцвета греческой демократии, возглавляемой Периклом, выдающимся государственным деятелем, правившим примерно в 444-429 гг. до Р. X. В V в. до Р. X. применение ордера достигает значительной свободы: варьируются пропорции, творчески сочетаются достижения дорического и ионического ордеров, в одной постройке используются элементы всех трех ордеров, что позволяло достигнуть большего разнообразия впечатлений. В этот период конструкция храма остается в основном прежней: святилище, обнесенное колоннадой. Гекатомпедон Гекатомпедон, то есть Стофутовый, насчитывал сто аттических футов в длину. Примером может служить Гефестейон в Афинах (ок. 449- 444 гг. до Р. X.).

Акротерий – скульптурное украшение над углами фронтона. Центральным акротерием храма Зевса в Олимпии (ок. 470 г. до Р. X.) служила позолоченная статуя летящей Ники, была сделана из бронзы. Акротерий обычно были вырезаны из камня. Храм на р. Илисе близ Афин (449 г. до Р. X.) Четырехколонный амфипростильный храм, выполненный в ионическом ордере, отличающийся особой легкостью и изяществом. Видимо, послужил прообразом храма Ники Аптерос на Акрополе. Храм Аполлона Эпикурия в Бассах (429-490 гг. до Р. X.) Храма ориентирован с юга на север, кроме главного входа был еще и боковой, в восточной стене. Статуя Аполлона помещалась, вероятно, в адитоне, отделенном от целлы колонной с коринфской капителью.

В архитектуре V в. до Р. X. ордер уже использовался более свободно, например в храме Аполлона Эпикурея в Бассах в Аркадии, построенном Иктином, архитектором Парфенона, в котором соединены три ордера. По внешнему облику это традиционный дорический периптер, но интерьер решен в ионическом ордере, а в центре храма стояла коринфская колонна. Акрополь Ансамбль Акрополя должен был увековечить победу греческих государств над персами, а также зримо воплотить идею могущества Афин – политического и культурного центра всей Греции. Недостроенный Парфенон, так же как и другие сооружения Акрополя, был разорен во время нашествия персов в 480 году.

Строительство Акрополя связано с именем Перикла. Он решился осуществить грандиозный архитектурный проект. При нем были построены все важнейшие памятники Акрополя. Лучшие греческие архитекторы и скульпторы того времени участвовали в создании Акрополя: Иктин и Калликрат сооружали главный храм – Парфенон, посвященный покровительнице города богине Афине Палладе, а Фидий был приглашен как главный скульптор. Парфенон и Пропилеи представляют расцвет дорического ордера, достигшего совершенства. В целле Парфенона стояла статуя Афины, изваянная Фидием; массивная деревянная статуя, покрытая слоновой костью и золото. Такая техника называется хризоэлефантинная. Слово «акрополь» (над городом) обозначает цитадель. Большинство греческих городов было построено на холмах, и акрополи на вершинах были центрами религиозной и политической жизни. Панафинейские торжества Весь ансамбль Акрополя тесно связан с Панафинейскими торжествами и шествием, которые были важнейшим обрядом культа Афины, покровительницы города. В последний день Панафиней праздничная процессия подносила Афине священное покрывало – пеплос. Все здания на Акрополе были построены из белого мрамора, но скульптура на фронтонах, капители и метопы раскрашены. Парфенон пыл богато украшен скульптурой. Два детально проработанных фронтона изваяны в 438-432 гг. до Р. X. Западный фронтон, показанный здесь, рассказывает о противостоянии Афины и Посейдона. Пропилеи (437-432 гг. до Р. X.) Монументальные входные ворота. Пропилеи, сооружались в святилищах Греции. Торжественная дорическая колоннада афинских Пропилей возвышалась над крутым подъемом на Акрополь между двумя боковыми крыльями. Здание имело два портика, но только одно из крыльев было завершено. Фасады Пропилей представляли собой дорические портики. Центральный вход шире остальных, так как использовался для проезда верхом и провода жертвенных животных, и был украшен ионическими колоннами. Пропилеи построены в разных уровнях.

Почти все памятники на Акрополе были возведены при Перикле, но воплощение его амбициозных планов было неожиданно приостановлено в 431 г. до Р. X., когда спартанцы бросили вызов афинянам, власть и престиж которых все больше и больше возрастали. Началась Пелопоннесская война, которая длились с небольшими перерывами до 404 г. до Р. X. Однако ансамбль Акрополя был завершен: построен маленький храм Ники Аптерос на высокой скале перед Пропилеями (ок. 421 г. до Р. X.) и Эрехтейон (421-406 гг. до Р. X.) Архитектором первого был Калликрат, работавший над Парфеноном, а авторство Эрехтейона приписывается Мнесиклу, строителю Пропилей. Оба храма – ионического ордера. Дорический стиль никогда больше не достигал того совершенства, которое было воплощено в Парфеноне. Священная территория Акрополя была обнесена стенами. Кариатиды Кариатиды – это изваянные величественные женские фигуры, которые использовались вместо колонны и несли антаблемент. Они стояли на базе, такой же, как у колонны и поддерживали капители.

В знаменитом портике Кор колонны заменены шестью мраморными фигурами девушек-кариатид (Эрехтейон). Они расположены на высоком цоколе и несут антаблемент. Эрехтейон (421-406 гг. до Р. X.) Эрехтейон был посвящен Афине и Посейдону. Храм построен на месте древнего Гекатомпедона. Его особенностью является асимметричный план и три портика, расположенных на разных уровнях.

Эрехтейон представляет самый разработанный вариант ионического ордера. В этой детали антаблемента здания могут быть видны классические ионические мотивы – ионики, овы и цветочный орнамент анфемий (жимолость). Фриз был сделан из черного известняка со скульптурами из белого мрамора. Храм Ники Аптерос (421 г. до Р. X.) Этот маленький ионический храм, спроектированный ок. 449 г. до Р. X., был построен ок. 421 г. до Р. X. на высокой скале перед Парфеноном. В плане это четырехколонный амфипростиль (поскольку, он имел 2 портика – западный и восточный, каждый из которых включал в себя четыре колонны). Как и Эрехтейон, храм Ники Аптерос (победы, не имеющей крыльев) представляет лучшее, что было сделано в ионическом ордере. Непрерывный фриз, который изображает батальные сцены, Афину и других богов, особенно характерен.

Начало упадка Расцвет Афин был плодотворным, но недолгим. В 404 г. до Р. X. после Пелопоннесской войны архитектура в крупных городах приходит в упадок, но наблюдается ее подъем в менее развитых – Спарте, Фивах и в Македонии. В этот период, часто называемый «Поздней классикой», продолжительные войны мешали возникновению и осуществлению больших архитектурных проектов. Первенство в архитектуре от Аттики перешло к Пелопоннесу и Малой Азии. Три ордера все чаще соединялись в одном здании. Ионический стиль достиг своего расцвета в Малой Азии благодаря поощрению Александра Македонского, покоившего Малую Азию в 334-333 гг. до Р. X. Памятник Лисикрата. Афины (335-334 гг. до Р. X.) Памятник сооружен богатым афинским гражданином в честь победы на дионисийских празднествах хора мальчиков, подготовленного на его средства. Такого рода хорагические монументы украшали в свое время в Афинах целую улицу. Памятник состоит из квадратного в плане цоколя и полого внутри цилиндра, украшенного шестью коринфскими полуколоннами. По существу – это постамент для треножника, полученного в виде приза. Треножник стоял на акротерии крыши.

Антаблемент памятника – трехчастный, со скульптурным фризом с зубчиками -дентикулами под карнизной плитой. Ионический карниз с зубчиками был разработан в Малой Азии, но использовался здесь в коринфском ордере, а фриз в ионическом ордере в Малой Азии обычно отсутствовал. Храм Артемиды. Эфес Храм Артемиды Эфесской считался одним из семи чудес света. Архаический храм, но преданию был сожжен Геростратом в 356 I’. до Р. X. На его месте в эллинистическую эпоху был позведен новый храм. Он был окружен двумя рядами ионических колонн. Передние ряды колонн имели базы на высоких барабанах, украшенных рельефами. Артемида (Диана в римской традиции) – богиня целомудрия, Луны и охоты. В храме в Эфесе хранилась ее статуя, изображающая богиню с множеством грудей как дарительницу плодородия. Эллинистический период Смерть Александра Македонского в 323 г. до Р. X. считается концом эллинского периода (который начался ок. 650 г. до Р. X.) и началом эллинистического. Завоевания Александра расширили греческое государство до Индии и Нубии, но с его смертью эта обширная территория распалась на несколько независимых государств, получивших название эллинистических. В архитектуре поражает размах строительства с точки зрения как размеров, так и количества сооружений. Предпочтение отдавалось ионическому и коринфскому ордерам, дорический почти вышел из обихода. Эллинистическая архитектура имела существенное воздействие на римлян, завоевавших Грецию в 30 г. до Р. X. Башня Ветров. Афины (середина I в. до Р. X.) Башня Ветров предназначалась для водяных часов. Это монументальное восьмигранное здание. Снаружи на верхних частях граней были устроены солнечные часы. Каждая из граней завершалась фризом с символическим, изображением летящего ветра. На крыше располагался флюгер.

В эллинистический период архитектура сделалась более свободной от строгих канонов ордера. В Башне ветров, к примеру, коринфская капитель имеет один ряд листьев аканта, обрамляющих ряд остроконечных пальмовых листьев, ствол колонны без базы, как это свойственно дорическому ордеру. Храмы, окруженные двумя рядами колонн, – диптеры, стали популярны в IV в. до Р. X. Они были очень величественны, например храм Зевса Олимпийского в Афинах (начат в IV в. до Р. X. и закончен во II в, до Р. X.), Здесь впервые коринфский ордер формирует колоссальный периптеральный объем. Коринфский ордер (храм Зевса Олимпийского) Греки редко строили коринфские храмы. Этот ордер чаще использовался римлянами. Тем не менее храм Зевса Олимпийского (Олимпейон) благодаря применению коринфского ордера получил особое великолепие и пластическое богатство.

Ионический ордер. Храм Диониса в Теосе (середина II в. до Р. X.) Храм Диониса, возможно, построен Гермогеном – крупнейшим архитектором и теоретиком эпохи эллинизма. Форма капителей характеризуется подтянутостью волют к стволу, так называемая «гермогеновская капитель». Надгробия Самым распространенным памятником, который ставили над местом погребения, была надгробная стела. Тем не менее в эллинистическое время создавались и большие надгробные памятники, особенно в Малой Азии, для создания которых приглашали греческих мастеров. Такие надгробия часто имитировали храмы. Одним из семи чудес света был галикарнасский Мавзолей, строительство которого было начато в 353 г. до Р. X. царем Мавсолом и его сестрой Артемисией. Мавзолей. Галикарнас (ок. 353 г. до Р. X.) Слово «мавзолей» происхоит от надгробия царя Мавсола в Галикарнасе, построенного Пифием и Сатиром. Поскольку Мавзолей был разрушен в XVI в., то его форма и украшения являются источником постоянных дебатов. Здесь на реконструкции подий надгробия чрезвычайно высок.

Существует несколько реконструкций Мавзолей. По сведениям Плиния, это был прямоугольный в плане перистиль с 36 ионическими колоннами, возможно, огораживающими место захоронения, над которым возвышалась огромная ступенчатая пирамида, Высота здания в целом была колоссальной – 140 футов (41 м), включая подий. Театры и одеоны Театры, как считается, появились в VI – V вв. до Р. X. и предназначались для дионисийских торжеств. Позднее, они использовались для представлений трагедий и комедий, двух типов греческой драмы, которая достигла своего расцвета во времена Перикла. Театры обычно располагались на холме, и ряды сидений – вначале деревянных, потом каменных – сооружались на склоне, в то время как действие разворачивалось внизу. Все театры были на открытом воздухе. Театр Диониса в Афинах (начат ок. 500 г. до Р. X.) и театр в Эпидавре (ок. 350 г. до Р. X.) – самые известные из них. Часто в ближайшем соседстве располагались одеоны, или музыкальные залы. Они были меньше театров и возникли позже. Самым ранним известным примером был одеон Перикла в Афинах, построенный ок. 435 г. до Р.Х.

В эпоху эллинизма преобладающим сценическим жанром стала комедия, хор утратил свое значение, и действие было перенесено с орхестры на крышу проскениума. В связи с дальнейшей эволюцией драмы, развитием постановочной техники, скена театра претерпевает во II в. до Р. X. множество изменений Орхестра – ровная круглая площадка, по которой двигался хор. Это место, где выступающие танцевали и пели, и где, видимо, первоначально располагался алтарь Диониса. Градостроительство В эпоху эллинизма развивается градостроительство. В отличие от классического города с акрополем или храмовым ансамблем, центром эллинистического города становится комплекс городских площадей – агора – с сооружениями общественного, культурного и торгового назначения: рынки, здания для собрания городского самоуправления, учебные заведения, спортивные сооружения. Вне агоры были только жилые постройки, хотя дома, в целом, оставались скромными – люди проводили большую часть своего времени за их пределами, в местах народных собраний. Особенно важны были спортивные сооружения. Атлетические соревнования часто были частью религиозных торжеств. Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры известные как олимпиады, проводились раз в четыре года. Женщины не допускались до участия в них, и даже актеры были только мужчины. Стоя – двухъярусная колоннада, покрытая крышей, в которой можно было укрыться от ветра и дождя. Стой выглядели величественно и монументально, часто украшались накладным ордером. В стое Аттала II в Афинах (ок. 150 г. до Р. X.), нижние колоннады были дорические, а верхние – ионические. Крыша стой была обычно остроконечная и опиралась на ряд ионических колонн, расположенных по центру здания. Смотрите также: delovoy-kvartal.ru Греческие ордера: дорический, ионический и коринфский  Греческое монументальное искусство, как уже говорилось ранее, в значительной степени основывалось на применении колонн. Отношение между диаметром колонны и её высотой в целом определяло массу и пропорции возводимого здания. Со стороны фасад греческого храма характеризуется следующими элементами: основанием, стволом и капителью колонны, а также её антаблементом. Отношения между этими составными частями называется «ордером». Существует 3 основных ордера: дорический, ионический и коринфский, каждый из которых обладает собственными характерными особенностями. Греческое монументальное искусство, как уже говорилось ранее, в значительной степени основывалось на применении колонн. Отношение между диаметром колонны и её высотой в целом определяло массу и пропорции возводимого здания. Со стороны фасад греческого храма характеризуется следующими элементами: основанием, стволом и капителью колонны, а также её антаблементом. Отношения между этими составными частями называется «ордером». Существует 3 основных ордера: дорический, ионический и коринфский, каждый из которых обладает собственными характерными особенностями.

Все ордера включают ступени, стилобат, и колонну с вертикальными желобами (каннелюрами). Некоторые исследователи высказывают мнение, что желоба разработали для того, чтобы скрыть суставы между барабанами (каменными блоками, составлявшими колонну по высоте) и выразительней передать легкий, тонкий и высокий облик этой важной архитектурной составляющей. Суставы между барабанами полностью скрыты штукатуркой. Уникальным явлением, позволявшим избегать применения барабанов в колоннах (составных колонн), было использование 6-метровых монолитных колонн (например, в храме Аполлона в Коринфе). Изготовление монолитных колонн продолжалось лишь в течение короткого периода из-за трудоёмкости и дороговизны данной технологии. Желоба в колоннах передают ощущение мощности при характерном падении на них солнечных лучей, когда отчётливо выявляется эффект сочетания света и тени. Углубления подчеркивают к тому же изогнутую природу колонны. Другими частями колонны, которая к верху становится более узкой, являются её капитель и база. Капитель состоит из двух элементов: нижний — эхин, который варьируется в деталях согласно конкретному ордеру, верхний — абака, толстая квадратная плита, толщина которой и края также изменяются по правилам ордера. Абака поддерживает антаблемент — надстройку, помещённую между колоннами и кровлей. Антаблемент состоит из трех горизонтальных секций, визуально отделённых друг от друга сгруппированными и одиночными лепными украшениями. Нижняя секция — архитрав, несущий на себе большую часть веса, помещён непосредственно на колонны, средняя секция — фриз (обычно декоративная часть) и верхняя — карниз. Уже на ранней стадии истории греческой архитектуры выбор ордера зависел от определённого географического района. Дорический ордер, который является самым ранним по происхождению, использовался в материковой Греции и её западных колониях в южной Италии. Ионический использовался в городах Цикладских островов и побережья Малой Азии (современная Турция и греческие острова). Коринфский ордер был изобретен в V в. до н.э. и был позже развит римлянами, которые часто обращались к нему. Со временем отношение к ордерной системе изменилось, и его выбор зависел от контекста, соглашений и вкуса субъектов строительства сооружений. Дорический ордер Дорический ордер является самым простым из трёх. Дорическая колонна возвышается на свой рост непосредственно из стилобата. Эхин в его капители похож на подушку. У ранней дорической капители существовал свой прообраз ещё в Бронзовом веке!  Продолжающееся использование Дорического ордера с VIII столетия до н.э. символизировало для греков их героическое прошлое. Над микенскими Львиными Воротами между скульптурами 2-х львов находится колонна, схожая с ранней дорической. Продолжающееся использование Дорического ордера с VIII столетия до н.э. символизировало для греков их героическое прошлое. Над микенскими Львиными Воротами между скульптурами 2-х львов находится колонна, схожая с ранней дорической.

Дорические колонны изготовляются с утонением к верху подобно египетским столбам. Высота дорической колонны определялась относительно её диаметра. Она равнялась шести употреблениям наибольшего диаметра в стволе колонны (это был диаметр нижнего барабана), а также соотносилась с расстоянием между двумя соседними колоннами (но не с длинной всей колоннады). Количество каннелюр в самых ранних дорических колоннах чаще всего равнялось 16, что соответствовало их количеству на колоннах храмов Древнего Египта. Антаблемент дорического ордера относительно прост по структуре. Его фриз, как уже говорилось прежде, разделён на триглифы и метопы, которые часто украшались рельефом. Триглифы помещены выше тении — плоской и тонкой выдающейся полосы, при которой располагались элементы художественного декора каплеобразной формы, называемые гуттами. Верхние концы каждого триглифа увенчивались выступающим тонким баром (мутулами). Эти полосы были частью карниза, который также украшался гуттами. Ионический ордер Ионический ордер, получивший своё развитие в Малой Азии — тонкий и декоративный, с азиатскими влияниями. Ионическая колонна в противоположность дорической колонне состоит из базы, ствола и капители. Эхин ионической колонны сформирован в виде двух спиралей с тонкой абакой. Высота колонны составляла 8-10 отмеров диаметра нижнего её барабана. Строители храмов с ионическими колоннами были менее строгими, чем те, что распоряжались средствами дорического ордера. Они зачастую украшали фриз относительно простым рельефом из бегущих вдоль него метоп. Ионический архитрав характеризуется плоскими горизонтальными выступающими барами (фасция). Карниз украшен в основании зубчатым орнаментом. Изредка ионические колонны заменялись кариатидами (статуями женских фигур, используемых в качестве поддерживающих опор), которые не обнаружены в храмах с применением дорического ордера. Самые захватывающие ионические храмы находились в Милете. Другими грандиозными храмами с внедрением ионического ордера были знаменитый Эрехтейон в Акрополе и несколько небольших храмов в Афинах, таких как храм Афины-Ники, Пропилеи. Коринфский ордер От ионического и дорического ордеров, которые формировались похожим образом, третий, коринфский, отличает сугубо декоративное развитие. Греки использовали его в качестве вариации Ионического ордера в конце V в. до н.э.- в течение IV в. до н.э.  Сродни прекрасной ионической колонне, коринфская произрастает от базы, она тонкая и высокая, но более насыщенна декором, чем ионическая. Её абака угловатая и несколько вогнутая, а эхин похож на опрокинутый колокол, украшенный листьями аканта. Сродни прекрасной ионической колонне, коринфская произрастает от базы, она тонкая и высокая, но более насыщенна декором, чем ионическая. Её абака угловатая и несколько вогнутая, а эхин похож на опрокинутый колокол, украшенный листьями аканта.

В коринфском антаблементе карниз украшен поддерживающими элементами свиткообразной либо S-образной формы, названными модильонами. Фриз в его верхней части украшен повторяющимся декором, образованным, к примеру, чередованием яйца и стрелки (дартса). Коринфский ордер достиг пика своего развития в середине IV в. до н.э., но его использование в Греции всё же и тогда не нашло чрезвычайного распространения. Самый ветхий пример коринфской капители найден в храме Аполлона в Бассах. Коринфские колонны также обнаруживаются в памятнике Лисикрату в Афинах. У колонн со стилизацией листьями аканта в капители имелся прецедент — капители египтян ещё когда-то давным-давно декорировались скульптурными растениями. Планировки уровней греческих храмов не имеют непосредственной связи с ордерами. Храмы варьируются в размерах в соответствии с предпочтениями, имевшими значение в том или ином полисе. Дополнительно можно изучить: archstory.ru Архитектурный ордер Древней Греции - olga_artclass Ордера архитектурные (от лат. ordo - порядок) – система конструктивных, композиционных и декоративных приемов, выражающая тектоническую логику стоечно-балочной конструкции (соотношение несущих и несомых частей). Несущие части: колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом. Несомые: архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие антаблемент. Различают пять классических ордеров: дорический, ионический и коринфский возникли в Древней Греции, тосканский и композитный — в Древнем Риме. Коринфский в Древней Греции почти не применялся и стал распространен в Древнем Риме.  Капители тосканского, дорического, ионического (в двух вариантах), коринфского и композитного ордера Капители тосканского, дорического, ионического (в двух вариантах), коринфского и композитного ордера

Также исследователи называют ордерами другие каноны в стилевом решении архитектуры, например гигантский ордер (колонны через несколько этажей) или раскрепованный ордер (колонны перед фасадом держат только отрезки антаблемента, но не несут всю его нагрузку). Классическая система ордеров сложилась в Древней Греции как закрепленная традицией в нескольких вариантах переработка деревянной стоечно-балочной конструкции, применявшейся в строительстве храмов и других зданий. Основные ордера, получившие название от греческих племен и областей: дорический, ионический, коринфский (разновидность дорического ордера – тосканский, коринфского и ионического – композитный). Прототипом дорического ордера были постройки с плоским перекрытием по балкам и двухскатной крышей, крытой соломенной, камышовой (позднее черепичной) кровлей, прототипом ионического ордера – постройки с плоской крышей (земляная кровля поверх сплошного настила из брусьев или мелкого круглого леса). Оба они встречаются уже в VI - V вв. до н.э. С IV в. до н. известен коринфский ордер. Членение ордеров на несущие и несомые части, связанные системой выразительных обломов, сделало ордерную систему к сер. V в. до н.э. гибким художественным приемом архитектуры греческой классики. Правила построения ордера изложены в трактате Витрувия, который в основу измерения пропорциональных соотношений отдельных его частей кладет модуль – половину диаметра ствола колонны у ее основания. Возможности различного (иногда даже условного) применения ордера для характеристики других архитектонических систем (например, стены) во многом обуславливают индивидуальность древнегреческих построек в эпоху классики, а также широкое применение ордеров в различные исторические эпохи (в архитектуре Древнего Рима, Возрождения, барокко, классицизма). В Древнем Риме возникли тосканский и композитный (коринфские капители сочетаются с ионическими волютами) ордера. В эпоху Древнего Рима и позже получили распространение многоярусные ордерные композиции, ордерное членение стены с использованием полуколонн и пилястр (известны еще в Древней Греции). Применялись также ордера или его отдельные элементы в сочетании со сводчатыми или арочными конструкциями (Колизей, древнеримские базилики и ротонды, арочные колоннады в эпоху Возрождения). Ордер вызывает большой интерес архитекторов и теоретиков эпохи Возрождения (впервые в Италии в XV в. у Брунеллески). Тщательно изучается Витрувий, появляются архитектурные трактаты Альберти, Палладио, Виньолы в Италии, Делорма во Франции и др. Сравнительно свободное употребление ордеров в XV веке сменяется более строгим их применением в XVI в. Дорический ордер Важнейшей частью ордера была колонна, как основная несущая конструкция. В дорическом ордере колонна не имеет базы и стоит прямо на стилобате. Её массивный ствол сужается кверху, прорезан желобками-каннелюрами и завершается капителью состоящей лишь из круглой подушки-эхины, которая в свою очередь упирается в квадратную плиту-абаку. Соотношение частей в ней основано на точном математическом расчёте. Фриз дорического ордера разделён триглифами на участки-метопы. Триглифы - участки фриза с тремя вертикальными каннелюрами. Прямоугольные метопы дорического фриза требовали рельефов, изображающих не более двух-трёх фигур, а их чередование позволяло рассказать в эпизодах о каком-нибудь сражении или подвиге мифологического героя. .По краю крыши проходят выступающие карнизы: на обеих узких сторонах храма под крышей образуются треугольники — фронтоны, которые украшали скульптурами. Сегодня сохранились части храмов белого цвета: покрывавшие их краски с течением времени осыпались. Когда-то их фризы и карнизы были раскрашены в красный и синий цвета. Дорический карниз имеет простое ступенчатое строение, без дополнительных украшений. Вернее, украшением ему служат его пропорции. Архитрав представляет собой простую гладкую балку. В соотношении ширины карниза, фриза и архитрава, как и в колонне основанном на математическом расчёте, часто используются пропорции "золотого сечения". Старейшие дорические храмы сохранились, главным образом, за пределами Греции. Несколько таких храмов сохранилось на острове Сицилия и в Южной Италии. Самый известный из них — храм бога моря Посейдона в Пестуме, неподалеку от Неаполя Ионический ордер

Колонна ионического ордера выше и тоньше по своим пропорциям, чем дорическая. Она имеет базу, а эхина капители образует два изящных завитка-волюты. Рёбра каннелюр по бокам стёсаны и имеют дорожки. Ионическая колонна как бы вырастает над базой и распускается вверху, подобно цветку. Соотношение частей в ней тоже основано на математическом расчёте, но этот расчёт не стесняет фантазии, он менее очевиден, чем дорический. Ионический фриз идёт сплошной полосой и не разделён на отдельные участки, подобно дорическому. По непрерывной горизонтали ионического фриза располагаются вереницы фигур - перед нами опять таки либо сражения, либо охоты, либо культовые процессии. Карниз и архитрав ионического ордера более декоративны, чем в дорическом, имеют более сложную ступенчатую структуру. Некоторые их части дополнительно украшены простым линейным орнаментом. Капитель колонны коринфского ордера

Коринфский ордер имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным желобками (каннелюрами)и пышной капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших волют.Чаще всего стали использовать коринфские капители в 4 в. до н.э., когда архитектура стала стремиться к большей пышности. Идея такой колонны возникла, когда один архитектор на кладбище случайно увидел корзину плодов, увитую проросшими листьями аканфа.

olga-artclass.livejournal.com

|