Парфянское царство. Краткая история. Древняя парфия

Парфянское царство. Краткая история

|

Селевкидское царство, оказавшееся наследником восточных владений Александра, стало уменьшаться в размерах уже через несколько десятилетий после своего возникновения. Особенно ощутимой для Селевкидов была потеря самых дальних восточных областей - Бактрии (современный Северный Афганистан и частично правобережье р. Амударьи) и Парфии (горы Копетдаг и примыкающие к ним долины Юго-Западной Туркмении и Северо-Восточного Ирана). Они были утрачены в середине III в. до х.э. во время междоусобиц двух селевкидских царевичей - Селевка и Антиоха. Парфянский период длился дольше, чем ахеменидский: на него приходится без малого пять веков - со второй половины III в. до х.э. (отложение Парфии от Селевкидов) по первую четверть III в. х.э. (возвышение и окончательная победа над последними парфянскими царями династии Сасанидов). Но позднейшая иранская историческая традиция (восходившая к Сасанидам) не сохранила об этом периоде почти никаких сведений. "Их корни и ветви были короткими, так что никто не может утверждать, что их прошлое было славным. Я не слышал ничего, кроме их имен, и не видел их в летописях царей". Такая память осталась о парфянах к Х в. х.э., когда персидский поэт Фирдоуси писал свою "Книгу царей". Парфяне вошли в мировую историю прежде всего как могущественные и коварные противники римских легионов, сражавшихся на Востоке. И до самого недавнего времени, не имея других источников, историкам поневоле приходилось смотреть на парфян глазами латинских и греческих авторов. Естественно, что взгляд их был недружелюбным и настороженным, а главное, беглым и весьма поверхностным. Так из-за неполноты и односторонности источников возникло представление о "темных веках" в истории Ирана, когда эллинистическое наследие оказалось в руках варваров-эпигонов, а духовная культура находилась в упадке. Только в XX в. стали появляться новые материалы (в первую очередь археологические находки), позволившие взглянуть на историю Пафянской державы по-новому. С разной степенью подробности исследованы в настоящее время десятки городов и поселений парфянского времени на всей обширной территории государства. Яркую картину жизни небольшого пограничного римско-парфянского города удалось воссоздать благодаря работам в Дура-Европос на среднем течении Евфрата. В 20-30-е годы проводились раскопки одного из наиболее крупных эллинистических городов в Месопотамии - Селевкии на Тигре. Менее детально исследованы парфянские слои Ктесифона, одной из столиц Парфянской державы (тоже на Тигре). Проводились раскопки и ряда других городов - Ашшура, Хатры и др., начаты исследования одной из столиц - Гекатомпила, большие результаты дает исследование парфянских памятников в Южной Туркмении (т.е. в Парфии собственно), и в первую очередь многолетние раскопки остатков парфянского города Михрдаткерта (городища Старая и Новая Ниса в 16 км от Ашхабада). Здесь раскопаны несколько храмов, зданий общественного назначения и некрополь. Из наиболее интересных находок в Нисе следует назвать памятники парфянского искусства (глиняная и каменная скульптура, резные роги для вина - ритоны из слоновой кости). Но особое место занимает находка хозяйственного парфянского архива - написанные тушью на остраках (глиняных черепках) документы, учитывающие поступления вина с окрестных виноградников в царские погреба Михрдаткерта, а также его выдачу. Всего архив из Нисы содержит более 2500 таких документов, относящихся к I в. до х.э. Основателем Парфянского царства считается Аршак - "человек неизвестного происхождения, но большой доблести..." (пишет римский историк Юстин). Его имя дало название династии Аршакидов. Не исключено, что Аршак был выходцем из Бактрии. Но основной силой, на которую он опирался, были северные соседи Парфии - кочевые племена парны (или дахи - название большого племенного союза, в который входили и парны). Отложение Бактрии и Парфии от Селевкидов относят к середине III в. до х.э., но захват власти Аршаком произошел несколько позже, вероятно в 238 г. до х.э. Первые десятилетия существования Парфянского царства были заполнены напряженной борьбой за расширение владений и отражением попыток Селевкидов вернуть себе власть над мятежной областью. В 228 г. до х.э., когда на парфянском престоле находился уже брат Аршака I Тиридат I, только помощь кочевых среднеазиатских племен спасла парфянского царя от поражения во время похода на Парфию Селевка II. В 209 г. до х.э. сын Тиридата I был вынужден, уступив часть владений, заключить мир с селевкидским царем Антиохом III, совершившим победоносный поход на восток. К этому времени под властью Аршакидов уже находились богатая прикаспийская область Гиркания и частично Мидия. Но окончательное превращение Аршакидов из скромных владетелей сравнительно небольшой области в могущественных повелителей мировой державы - "Великой Парфии" - произошло только при Митридате I (171-138 гг. до х.э.). К концу его царствования владения Аршакидов простирались от гор Гиндукуш до Евфрата, включая (кроме собственно Парфии и Гиркании) на востоке области, отвоеванные у Греко-Бактрии, а на западе - большинство областей Ирана и Месопотамию. Селевкиды безуспешно пытались противостоять напору Аршакидов: Митридат I взял в плен и поселил в Гиркании Деметрия II Никатора, а сын и преемник Митридата I Фраат II (138-128-27 гг. до х.э.) упрочил завоевания парфян, нанеся в 129 г. до х.э. поражение Антиоху VII. Парфянская экспансия на запад временно приостановилась, когда державе Аршакидов с востока стала угрожать нахлынувшая из степей Центральной Азии волна кочевых племен (в китайских династийных хрониках это племенное объединение, в состав которого входило и племя кушан, носило название "юэчжи"; античные авторы называли их тохарами). В борьбе с этими племенами нашли свою смерть и Фраат II, и правивший после него Артабан I (128-27 - ок. 123 гг. до х.э.). Дальнейшее продвижение этих племен удалось остановить только Митридату II (ок. 123 - ок. 88 гг. до х.э.). Упрочив границы своего царства, Митридат II сумел "присоединить к Парфянскому царству многие страны". Особенно активной была его внешняя политика в Закавказье (в частности, в Армении). В 92 г. до х.э. Митридат II, отправив посольство к Сулле, открыл совершенно новую страницу во внешней политике Парфянской державы - контакт с Римом. В последующем отношения между двумя государствами имели далеко не мирный характер. Парфия оказалась главной силой, препятствовавшей проникновению Рима на Восток. Борьба, для которой находилось немало поводов, шла с переменным успехом в течение трех веков: закованных в цепи парфян разглядывали на нарядных улицах Рима во время очередного триумфа, а тысячи римских легионеров изведали тяготы плена в глубине Парфянской державы. Самую яркую победу парфянам в этой борьбе принес 53 год до х.э., когда в битве при Каррах (Харран в Верхней Месопотамии) римское войско потерпело сокрушительное поражение (только убитыми римляне потеряли 20 тыс.). В 52-50 гг. до х.э. парфянами была оккупирована вся Сирия, в 40 г. до х.э. парфянскую конницу видели у стен Иерусалима. В 39 и 38 гг. до х.э. успех был на стороне римлян, но в 36 г. до х.э. снова полной неудачей окончился большой поход римского войска против парфян. На этот раз римлян возглавлял Марк Антоний. Это произошло уже в царствование Фраата IV (38-37-3-2 гг. до х.э.), использовавшего победу для установления длительных мирных отношений с Римом. В 20 г. до х.э. Фраат IV совершил важный дипломатический шаг, который произвел огромное впечатление в Риме, - возвратил пленных и штандарты римских легионов, захваченные после побед над армиями Красса и Антония. После этого крупных столкновений между Римом и Парфией не было более ста лет. Но в 115 г. х.э., уже при императоре Траяне, Армения и Месопотамия были объявлены римскими провинциями. В 116 г. х.э. создается новая римская провинция - "Ассирия", а войска Траяна вступают в Селевкию и в парфянскую столицу Ктесифон, где захватывают "золотой трон" Аршакидов. Только смерть Траяна (117 г.) поправила дела парфян. Однако в 164 г. х.э. (при императоре Марке Аврелии) римляне снова вторглись в Месопотамию, сожгли Селевкию и разрушили царский дворец в Ктесифоне. В 198-199 гг. армия императора Септимия Севера нанесла новое сокрушительное поражение парфянам и захватила в Ктесифоне царские сокровищницы и 100 тыс. пленных. Победа последнего парфянского царя, Артабана V (213-227), над римлянами в 218 г. возвратила Аршакидам Месопотамию, но их трон уже сотрясался в это время под ударами внутреннего врага - возвысившейся в провинции Парс династии Сасанидов, которым предстояло не только поставить последнюю точку в истории Аршакидов, но и продолжить их борьбу с Римом.

|

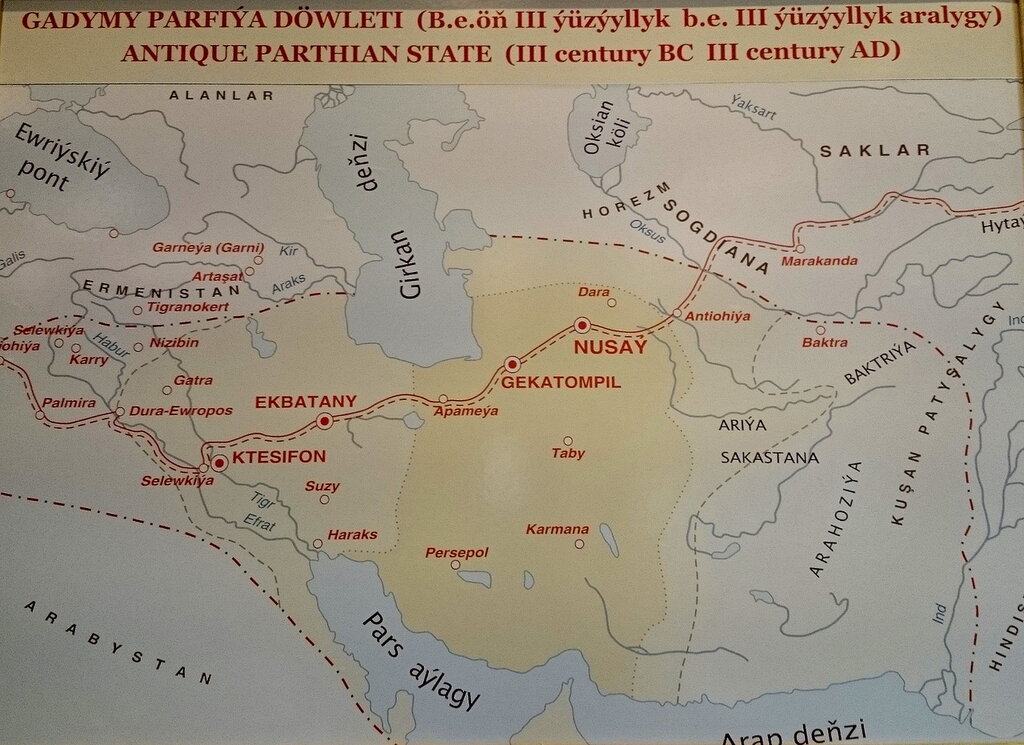

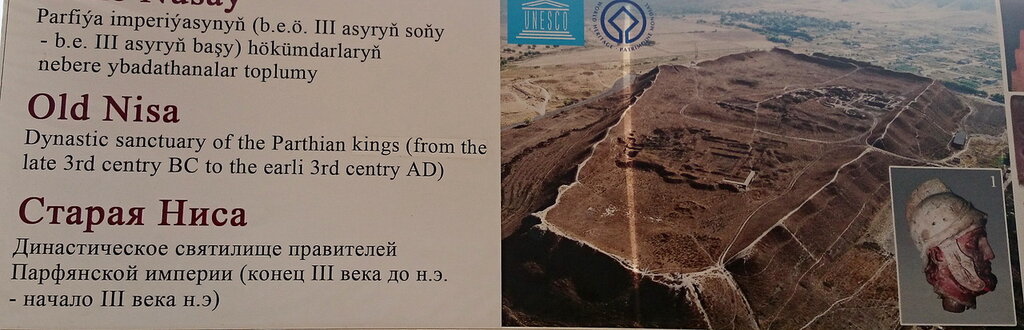

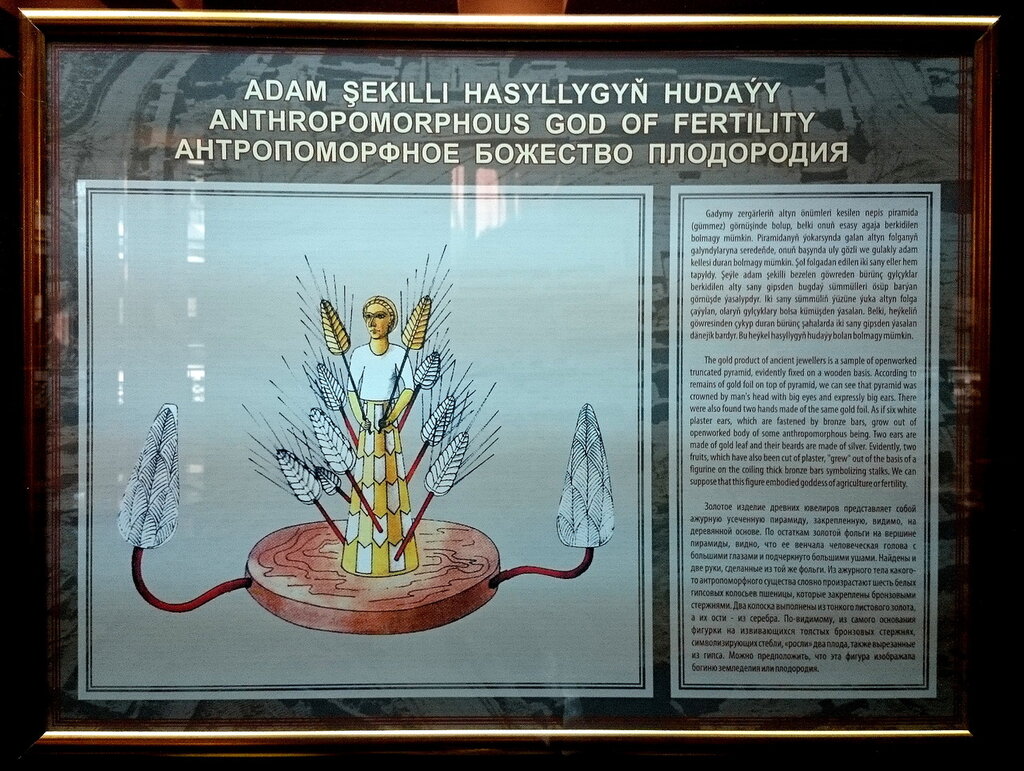

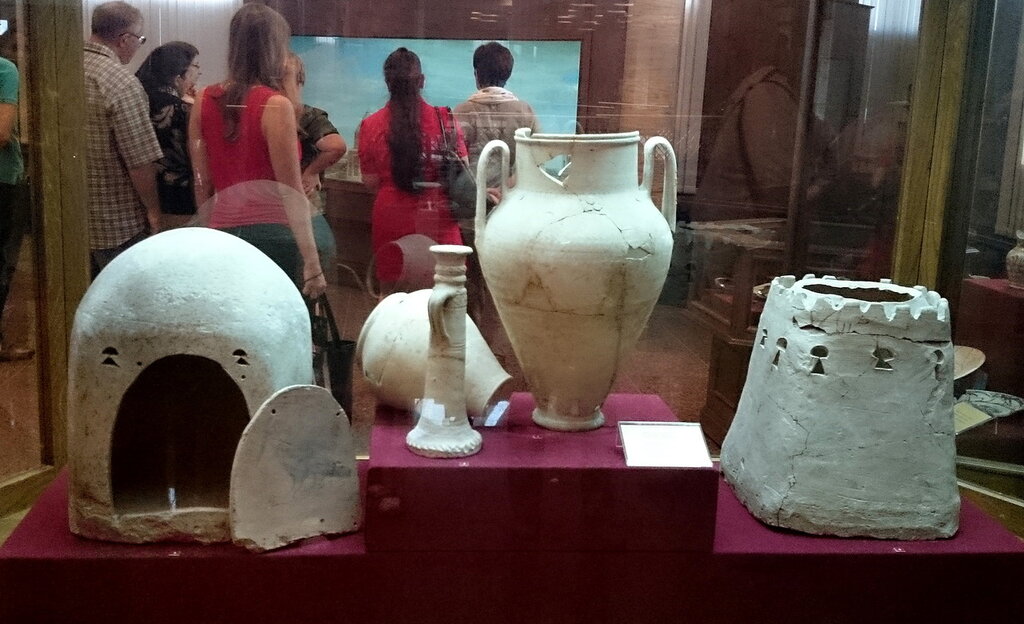

s30556663155.mirtesen.ru ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО | Энциклопедия Всемирная историяПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО - государство, существовавшее с середины III века до нашей эры до 226/227 годов нашей эры. Максимальные границы: от реки Евфрат до реки Инд и среднего течения Амударьи, от пустыни Каракум и Закавказья до Индийского океана. Основными источниками для реконструкции истории Парфянского царства служат сведения иноземных (в основном враждебных Парфянскому царству) авторов. С XX века в воссоздании культуры и внутренней жизни Парфянского царства всё большую роль играют данные археологии, эпиграфики, нумизматики. Особенно важны раскопки в крупных центрах Парфянского царства - Ниса, Дура-Европос и другие. Многие вопросы истории Парфянского царства остаются дискуссионными (в том числе суть события, положившего начало «парфянской эре» (с 247 года до нашей эры), полный список царей). В отношении становления Парфянского царства большинство современных исследователей приняло концепцию польского историка Й. Вольского, показавшего, что данные традиции, представленной у Юстина и Страбона, более достоверны, чем сведения Арриана и зависящих от него поздних авторов. В середине III века до нашей эры, воспользовавшись ослаблением внимания Селевкидов к восточным областям их державы, от центральной власти отделился сатрап Парфии Андрагор. Вскоре он погиб в борьбе с кочевниками-парнами (часть дахов, близких массагетам). Их предводитель Аршак (смотреть Аршакиды парфянские) основал собственное независимое Парфянское царство, некоторое время спустя присоединившее Гирканию. После смерти Аршак был обожествлён, его имя стало тронным именем всех последующих правителей Парфянского царства. При преемнике Аршака, его сыне Аршаке II, новое государство было подчинено селевкидским царём Антиохом III (смотреть Антиох), но сохранило свою целостность, хотя его правитель лишился царского титула и права чеканить монету. Поражение Антиоха от римлян в битве при Магнесии привело к новому отпадению парфян, а затем к постепенному возрождению их мощи. Царь парфян Митридат I (около 171-138 годов) завоевал Маргиану и, возможно, Арейю (входили в Греко-Бактрийское царство), принадлежавшие Селевкидам Мидию, Вавилонию, Элимаиду. Попытки Селевкидов при Деметрии II в 140 году и Антиохе VII в 130-129 годы вернуть утраченное закончились неудачей. Дальнейшим завоеваниям помешало появление на востоке Парфянского царства кочевников, в войнах с которыми погибли два парфянских царя. В конечном счёте кочевники осели на восточных рубежах Парфянского царства в области, которая стала называться Сакастан (ныне Систан), и признали сюзеренитет Аршакидов. При Митридате II (около 123-88/87) Парфянское царство достигло территориального максимума. Были установлены дипломатические отношения с Китаем и Римом, начал активно функционировать Великий шёлковый путь, ставший важным источником доходов Парфянского царства. Под конец жизни Митридат II принял титул «царь царей». После его смерти в Парфянском царстве наступил период смут и усобиц, закончившихся при Синатруке (около 77-70). Вскоре Парфянское царство столкнулось с Римом, разгромившим Понтийское царство, Армению, окончательно ослабших Селевкидов. Противостояние двух держав стало одним из важнейших факторов истории Древнего мира. Весной 53 римская армия Красса двинулась в глубь Парфянского царства, но была разгромлена под Каррами. Однако и последовавшие вторжения парфян в Сирию, Палестину, Малую Азию закончились их поражением. В 36 римляне под предводительством Марка Антония предприняли новый поход на Парфянское царство, и опять неудачно. В 20 до нашей эры между царём царей Парфянского царства Фраатом IV и римским императором Августом был заключён «вечный» мир. После династического кризиса в начале I века нашей эры трон Парфянского царства занял глава боковой ветви Аршакидов Артабан II. Правители провинций получили большие привилегии, обособились саки, основавшие Индо-Парфянское царство. Возникли собственные династии в Мерве, Гиркании и других областях. Возобновились столкновения с Римом - в результате войн в 36 году и 58-63 годы в Армении утвердилась ветвь Аршакидов, но она приняла римский протекторат. В 114-117 годы римский император Траян захватил ряд областей Парфянского царства и вышел к Персидскому заливу, но приобретения были утрачены. В 161 году парфяне вторглись в Сирию, однако вскоре были изгнаны. В ходе последующих войн II - начала III веков римляне неоднократно захватывали Месопотамию, но удержаться там не смогли. Войны сильно ослабили Парфянское царство (его западную столицу Ктесифон во II веке римляне захватывали трижды), Риму и Кушанскому царству удалось направить часть торговых потоков Великого шёлкового пути в обход Парфянского царства, а во II веке из-за неурядиц в Китае поступление китайскмх товаров прекратилось, что ещё более ослабило экономику Парфянского царства. В начале III века поднял восстание правитель Парса Арташир (Ардашир) из рода Сасанидов. Большинство влиятельных родов, в том числе парфянских, заняло выжидательную позицию. Царь царей Аршак, известный и под личным именем Артабан (Артаван; разные исследователи считают его IV или V) погиб в бою. Арташир подчинил всё государство и в 227 году торжественно короновался в Ктесифоне, положив начало новой империи - Сасанидской. Парфянское царство имело сложную общественно-политическую структуру. Плиний Старший называл его объединением 18 царств. Были сохранены многие государственные институты, существовавшие при Селевкидах. Видимо, среди парфян бытовало представление о принадлежности царской власти всему роду Аршакидов, что приводило к династическим конфликтам. При царе существовали два совета, один состоял из его родственников, другой - из магов. Считается, что огромным влиянием пользовались 7 знатных фамилий, обладавших традиционными привилегиями. Представители рода Суренов, в частности, получили право повязывать диадему на голову вновь избранного Аршака. На востоке Парфянского царства были сильны позиции кочевой аристократии. Греческие полисы, включённые в Парфянское царство, во время войн с Селевкидами нередко выступали против парфян. В обмен на лояльность парфяне во многом сохранили традиционный уклад греческих, а до середины I века и вавилонских городов. Наряду с парфянским, официальным являлся греческий язык. Был широко распространён и арамейский язык. Соблюдалась веротерпимость. Парфянское искусство в широком смысле - искусство народов, входивших в Парфянское царство. При таком подходе можно говорить о «парфянском» периоде в искусстве многих регионов и народов. При другом подходе это - синтезированное исксусство, созданное в рамках Парфянского царства и ориентированное на запросы царского двора и государственной элиты, представленной в основном парфянами. На ранних этапах его основу составляло эллинистическое искусство. Раннепарфянская архитектура известна по памятникам Нисы и Кухе-Ходжа. Для неё характерно сочетание ахеменидских и ближневосточных черт (массивные кубовидные объёмы, 4-столпные залы) с декоративным оформлением, заимствованным из эллинистического репертуара (элементы классических ордеров, монументальная скульптура, настенная роспись). Греческие мастера стояли у истоков многих отраслей парфянского искусства (ваяние, глиптика, коропластика и другие). Постепенно их достижения перенимали и переосмысляли местные художники и ремесленники. В I-II веках ведущая роль в создании произведений парфянского искусства уже принадлежала иранцам и семитам, обитавшим в Парфянском царстве. В скульптуре и живописи формируется «парфянский стиль», основными особенностями которого М.И. Ростовцев считал фронтальность, иератичность, спиритуализм. В архитектуре самобытность местной культуры нашла отражение в создании особого конструктивного элемента - сводчатого айвана, ставшего украшением многих дворцовых и культовых построек, например дворца в Ашшуре (I века). Важным декоративным элементом в архитектуре Парфянского царства, а после его падения - ряда других народов стала резьба по стуку (стукко). Многие тенденции парфянского искусства получили развитие в сасанидский период. Музыкальная культура. Для парфян характерно сосуществование восточных музыкальных инструментов (вертикальная угловая арфа, лютня с длинной шейкой, бубен, тарелки - месопотамского происхождения; лютня с короткой шейкой среднеазиатского происхождения) с древне-греческими инструментами (кифара, авлос, сиринга). Сохранились изображения музыкантов в сценах дионисийских празднеств на ритонах слоновой кости из Старой Нисы, терракотовые фигурки музыкантов из Мерва Древнего (в том числе женские фигурки с лютней средне-азиатского происхождения с большим округлым корпусом и короткой шейкой), памятники Хатры (2 мраморные женские портретные статуи с греческой лирой и восточным бубном; рельефный храмовый фриз предположительно со сценой свадьбы, с изображением музыкантов с бубнами, тарелками и духовыми инструментами). © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ) w.histrf.ru Парфянское царство. Краткая история Селевкидское царство, оказавшееся наследником восточных владений Александра, стало уменьшаться в размерах уже через несколько десятилетий после своего возникновения. Особенно ощутимой для Селевкидов была потеря самых дальних восточных областей - Бактрии (современный Северный Афганистан и частично правобережье р. Амударьи) и Парфии (горы Копетдаг и примыкающие к ним долины Юго-Западной Туркмении и Северо-Восточного Ирана). Они были утрачены в середине III в. до х.э. во время междоусобиц двух селевкидских царевичей - Селевка и Антиоха. Парфянский период длился дольше, чем ахеменидский: на него приходится без малого пять веков - со второй половины III в. до х.э. (отложение Парфии от Селевкидов) по первую четверть III в. х.э. (возвышение и окончательная победа над последними парфянскими царями династии Сасанидов). Но позднейшая иранская историческая традиция (восходившая к Сасанидам) не сохранила об этом периоде почти никаких сведений. "Их корни и ветви были короткими, так что никто не может утверждать, что их прошлое было славным. Я не слышал ничего, кроме их имен, и не видел их в летописях царей". Такая память осталась о парфянах к Х в. х.э., когда персидский поэт Фирдоуси писал свою "Книгу царей". Парфяне вошли в мировую историю прежде всего как могущественные и коварные противники римских легионов, сражавшихся на Востоке. И до самого недавнего времени, не имея других источников, историкам поневоле приходилось смотреть на парфян глазами латинских и греческих авторов. Естественно, что взгляд их был недружелюбным и настороженным, а главное, беглым и весьма поверхностным. Так из-за неполноты и односторонности источников возникло представление о "темных веках" в истории Ирана, когда эллинистическое наследие оказалось в руках варваров-эпигонов, а духовная культура находилась в упадке. Только в XX в. стали появляться новые материалы (в первую очередь археологические находки), позволившие взглянуть на историю Пафянской державы по-новому. С разной степенью подробности исследованы в настоящее время десятки городов и поселений парфянского времени на всей обширной территории государства. Яркую картину жизни небольшого пограничного римско-парфянского города удалось воссоздать благодаря работам в Дура-Европос на среднем течении Евфрата. В 20-30-е годы проводились раскопки одного из наиболее крупных эллинистических городов в Месопотамии - Селевкии на Тигре. Менее детально исследованы парфянские слои Ктесифона, одной из столиц Парфянской державы (тоже на Тигре). Проводились раскопки и ряда других городов - Ашшура, Хатры и др., начаты исследования одной из столиц - Гекатомпила, большие результаты дает исследование парфянских памятников в Южной Туркмении (т.е. в Парфии собственно), и в первую очередь многолетние раскопки остатков парфянского города Михрдаткерта (городища Старая и Новая Ниса в 16 км от Ашхабада). Здесь раскопаны несколько храмов, зданий общественного назначения и некрополь. Из наиболее интересных находок в Нисе следует назвать памятники парфянского искусства (глиняная и каменная скульптура, резные роги для вина - ритоны из слоновой кости). Но особое место занимает находка хозяйственного парфянского архива - написанные тушью на остраках (глиняных черепках) документы, учитывающие поступления вина с окрестных виноградников в царские погреба Михрдаткерта, а также его выдачу. Всего архив из Нисы содержит более 2500 таких документов, относящихся к I в. до х.э. Основателем Парфянского царства считается Аршак - "человек неизвестного происхождения, но большой доблести..." (пишет римский историк Юстин). Его имя дало название династии Аршакидов. Не исключено, что Аршак был выходцем из Бактрии. Но основной силой, на которую он опирался, были северные соседи Парфии - кочевые племена парны (или дахи - название большого племенного союза, в который входили и парны). Отложение Бактрии и Парфии от Селевкидов относят к середине III в. до х.э., но захват власти Аршаком произошел несколько позже, вероятно в 238 г. до х.э. Первые десятилетия существования Парфянского царства были заполнены напряженной борьбой за расширение владений и отражением попыток Селевкидов вернуть себе власть над мятежной областью. В 228 г. до х.э., когда на парфянском престоле находился уже брат Аршака I Тиридат I, только помощь кочевых среднеазиатских племен спасла парфянского царя от поражения во время похода на Парфию Селевка II. В 209 г. до х.э. сын Тиридата I был вынужден, уступив часть владений, заключить мир с селевкидским царем Антиохом III, совершившим победоносный поход на восток. К этому времени под властью Аршакидов уже находились богатая прикаспийская область Гиркания и частично Мидия. Но окончательное превращение Аршакидов из скромных владетелей сравнительно небольшой области в могущественных повелителей мировой державы - "Великой Парфии" - произошло только при Митридате I (171-138 гг. до х.э.). К концу его царствования владения Аршакидов простирались от гор Гиндукуш до Евфрата, включая (кроме собственно Парфии и Гиркании) на востоке области, отвоеванные у Греко-Бактрии, а на западе - большинство областей Ирана и Месопотамию. Селевкиды безуспешно пытались противостоять напору Аршакидов: Митридат I взял в плен и поселил в Гиркании Деметрия II Никатора, а сын и преемник Митридата I Фраат II (138-128-27 гг. до х.э.) упрочил завоевания парфян, нанеся в 129 г. до х.э. поражение Антиоху VII. Парфянская экспансия на запад временно приостановилась, когда державе Аршакидов с востока стала угрожать нахлынувшая из степей Центральной Азии волна кочевых племен (в китайских династийных хрониках это племенное объединение, в состав которого входило и племя кушан, носило название "юэчжи"; античные авторы называли их тохарами). В борьбе с этими племенами нашли свою смерть и Фраат II, и правивший после него Артабан I (128-27 - ок. 123 гг. до х.э.). Дальнейшее продвижение этих племен удалось остановить только Митридату II (ок. 123 - ок. 88 гг. до х.э.). Упрочив границы своего царства, Митридат II сумел "присоединить к Парфянскому царству многие страны". Особенно активной была его внешняя политика в Закавказье (в частности, в Армении). В 92 г. до х.э. Митридат II, отправив посольство к Сулле, открыл совершенно новую страницу во внешней политике Парфянской державы - контакт с Римом. В последующем отношения между двумя государствами имели далеко не мирный характер. Парфия оказалась главной силой, препятствовавшей проникновению Рима на Восток. Борьба, для которой находилось немало поводов, шла с переменным успехом в течение трех веков: закованных в цепи парфян разглядывали на нарядных улицах Рима во время очередного триумфа, а тысячи римских легионеров изведали тяготы плена в глубине Парфянской державы. Самую яркую победу парфянам в этой борьбе принес 53 год до х.э., когда в битве при Каррах (Харран в Верхней Месопотамии) римское войско потерпело сокрушительное поражение (только убитыми римляне потеряли 20 тыс.). В 52-50 гг. до х.э. парфянами была оккупирована вся Сирия, в 40 г. до х.э. парфянскую конницу видели у стен Иерусалима. В 39 и 38 гг. до х.э. успех был на стороне римлян, но в 36 г. до х.э. снова полной неудачей окончился большой поход римского войска против парфян. На этот раз римлян возглавлял Марк Антоний. Это произошло уже в царствование Фраата IV (38-37-3-2 гг. до х.э.), использовавшего победу для установления длительных мирных отношений с Римом. В 20 г. до х.э. Фраат IV совершил важный дипломатический шаг, который произвел огромное впечатление в Риме, - возвратил пленных и штандарты римских легионов, захваченные после побед над армиями Красса и Антония. После этого крупных столкновений между Римом и Парфией не было более ста лет. Но в 115 г. х.э., уже при императоре Траяне, Армения и Месопотамия были объявлены римскими провинциями. В 116 г. х.э. создается новая римская провинция - "Ассирия", а войска Траяна вступают в Селевкию и в парфянскую столицу Ктесифон, где захватывают "золотой трон" Аршакидов. Только смерть Траяна (117 г.) поправила дела парфян. Однако в 164 г. х.э. (при императоре Марке Аврелии) римляне снова вторглись в Месопотамию, сожгли Селевкию и разрушили царский дворец в Ктесифоне. В 198-199 гг. армия императора Септимия Севера нанесла новое сокрушительное поражение парфянам и захватила в Ктесифоне царские сокровищницы и 100 тыс. пленных. Победа последнего парфянского царя, Артабана V (213-227), над римлянами в 218 г. возвратила Аршакидам Месопотамию, но их трон уже сотрясался в это время под ударами внутреннего врага - возвысившейся в провинции Парс династии Сасанидов, которым предстояло не только поставить последнюю точку в истории Аршакидов, но и продолжить их борьбу с Римом. Источники: 1. История Востока; Издательская фирма "Восточная литература" РАН, Москва, 1997 См. также: www.world-history.ru Столица Парфянской империи и прочие древности ТуркменииСказать, что Туркмения древнее государство нельзя. Название страны, ее границы, религия, язык, законы, традиции - всё менялось на этой земле очень часто. Но все-таки можно назвать Туркмению одним из самых древних государств на планете, а может и самым древним. Великий русский археолог В.И. Сарианиди (1929-2013) в 1974 г. раскопал в пустыне Каракум древнее государство Маргуш, основанное, как считают ученые, в III тысячелетии до н.э. Сарианиди открыл небольшую часть столицы - величественный храмовый город Гонур-депе (краткие подробности). Его площадь более 25 га, но специалисты считают, что город был размером более 50 га. Чтобы было понятно: площадь Московского Кремля составляет 28 га. Только государство Маргуш прекратило свое существование в 16 веке до н.э., без малого за три тысячи лет до основания Москвы. Прошло несколько столетий, когда люди покинули Гонур-депе, возможно великий город уже полностью поглотили пески, а в тысячах километров от этих мест, в древнем Египте родился младенец Моисей, даровавший евреям 10 заповедей, а потом еще спустя многие сотни лет родился Христос... Одним словом, я хочу сказать, что это очень-очень древняя страна. :)Что за религия была в Маргуше неизвестно, но в Гонур-депе найден самый древний и, судя по описаниям, невероятной красоты Храм Огня. Хотя современные зороастрийцы считают, что Заратустра обрел истинную веру в 17 веке до н.э., т.е. примерно в то время, когда Маргуш уже приходил в упадок, но кто знает про этого Заратуштру, может прав был Аристотель, считавший, что пророк жил за шесть тысяч лет до Платона и тогда сказочная столица Гонур-депе может быть была одним из центров древней и красивой религии.Все это к нашему рассказу не имеет прямого отношения, но я хочу, чтобы вы поняли - Туркмения хранит еще невероятное количество тайн, которые могут перевернуть вообще всю историю человечества. Вот такое маленькое, если сравнивать даже с Казахстаном государство, но невероятно интересное с точки зрения древней истории. Забегая вперед скажу, что исторический музей в Ашхабаде один из лучших, что довелось мне видеть в жизни.1. В 18 км к западу от Ашхабада находятся развалины столицы еще одного древнего государства - Парфянского царства или, как его иногда называют, Парфянской империи. Государство это возникло в III веке до н.э. и просуществовало около 500 лет. В III веке до н.э. столица делилась на две части - город для жителей Новая Ниса и величественная крепость Старая Ниса, в которой размещалась царская резиденция. Вообще-то местный экскурсовод считает крепость большой загадкой. Дело в том, что другой столицей Парфии были величайшие города древности Ктесифон и Селевкия, расположенные в 30 км от современного Багдада. Возможно, Ниса была только загородной резиденцией Парфийского царя, а может быть это еще одна загадка истории, которую предстоит разгадать. Мы посетим город Старая Ниса и осмотрим руины резиденции парфянских царей.На фото местные жители на останках крепостной стены. 2. Немножко о Парфии. Эту карту я снял в историческом музее в Ашхабаде. Ниса (Nusay) находится в темно-желтом поле. Отсюда, как считают некоторые ученые, пошло завоевание новых земель - территории современного Ирана, а позже Месопотамии. Это была огромная империя - 27 провинций. В современных границах она простиралась от Индии на востоке до Турции на западе, от Туркмении на севере до Катара и ОАЭ на юге. Но влияние Парфии распространялось на соседние государства, например, Армению и Сирию. Парфия была главным противником древнего Рима и потому во втором веке от Р.Х. Рим устроил три похода на Парфию и фактически разорил ее. Добила империю, как всегда, междоусобная брань. 3. В Старой Нисе распологались дворец, несколько храмов, сокровищница и винохранилище (ученые считаю, что там хранилось до 500 тысяч литров вина). Огромные крепостные стены в 8 метров толщиной защищали 43 башни. В древности город назывался Митридаткерт в честь царя Митридата I (171-138 гг. до н.э.), по приказу которого она и была построена. 4. Вот так выглядит Ниса сейчас. Обратите внимание на высоту стен. Можно представить сколь неприступным был город во втором веке до н.э. 5. Фото с крепостной стены. Вдали виден Ашхабад. Перед нами современные лесопосадки. 6. Остатки крепостной стены изнутри. Раскопки ведутся с 1920-х годов, но исследовано только около 20% старого города. Раскопки ведут специалисты разных стран, многое открыто было в советское время и сейчас русские археологи пытаются что-то там делать, но денег у наших мало, итальянцы платят рабочим в два раза больше и потому их деятельность пока успешнее (все со слов экскурсовода). Рыть эту землю очень трудно - песок спрессован временем. Возможно под зелеными или рыжими кустиками лежат мировые сенсации. 7. Вот так выглядят сейчас дворцы и храмы. В 226 году н.э. Парфия прекратила свое существование, на части ее территории возникло новое государство Сасанидов, а ее новый правитель (бывший управляющий этих земель) приказал уничтожить Старую Нису, чтобы стереть память о парфянских царях. Город был разграблен и разрушен. 8. В яме на переднем плане обнаружены остатки ила - тут был большой пруд. Здания были двух и трехэтажными. 9. Экскурсовод и показывает расположение прудов. 10. Сейчас смотреть в крепости нечего. Остатки стен покрыты защитным слоем, чтобы не разрушить окончательно то, что осталось спустя два тысячелетия. 11. Современные кирпичи из смеси песка и глины тают под дождем, как свечки. 12. Раньше тут стоял красивейший дворец, со множеством скульптур и росписей. Несколько фресок удалось найти, я видел фото - они прекрасны. 13. Вот такие скульптуры стояли во дворцах и на улицах города. Эта девушка была найдена в Нисе и сейчас хранится в музее Ашхабада. Как видно Парфия была под сильным влиянием эллинской культуры. 14. Там же найдены ритоны - сосуды из слоновой кости с фантастической красоты резными украшениями богов и бытовых сцен. Ритоны довольно большие, они вмещали в себя 2-2,5 литра вина. Любопытно, что несмотря на близость с греческой культурой и мифологией, все изображения имеют свои особенности - одежда и прически несколько отличаются от эллинских (например, бороды у мужчин подстрижены так же, как носят туркмены сейчас), а часть изображений вообще не имеет аналогов в греко-римском искусстве и мифологии. 15. Еще найдены черепки с надписями на парфянском языке, выполненных черной краской и кистью разновидностью арамейского шрифта. Только не спрашивайте у меня подробностей. Если об арамейском языке я имею смутные представления, то о арамейском шрифте не знаю ничего. Надписи расшифрованы, в них всевозможные хозяйственные и деловые документы. 16. Видны основания колонн. 17. А вот таким это здание было 2000 лет назад. 18. Украшения стен. Это подлинник. 19. Элементы декора зданий. 20. Сосуд для вина. Это нас экскурсовод любезно пригласил в свою каптерку. Большая часть находок осело в Москве и Ленинграде, что-то попало в Ашхабад. 21. Все, что сейчас находят в Нисе, отправляется в исторический музей, о котором я обещал рассказать. Ну, как вам фото нового музея? 22. Это второй этаж. Снимать нельзя. Все снимки делались быстро, почти все на мобильник, за качество прошу прощения. 23. Древнее скифское божество. Вот что пишут про него умные люди: "Геродот заявляет, что у скифов не принято делать статуи богов. И действительно, мы не имеем ни одного антропоморфного изображения скифских божеств времени Геродота и ранее. Зато позже появляется ряд такого рода изображений, однако выполненных греками или по греческим образцам. Оформление скифской религии антропоморфными изображениями божеств под влиянием греческого культового искусства, безусловно, может быть поставлено в один ряд с попыткой Геродота истолковать скифских богов с помощью персонажей греческой мифологии. Естественно, что как в том, так и в другом случае, аналогии не могли быть полными и это обстоятельство должно быть учтено при рассмотрении сохранившихся памятников скифской религии".Если кому-то интересно, то почитать можно тут. 24. 25. Некоторым экспонатам музея многие тысячи лет. К сожалению, не все удалось снять с подписями, поэтому комментарии будут скудными. 26. Обод колеса. 27. Еще один божок. 28. Экспонаты III-II тысячелетия до н.э. Самые старые датируются VIII тысячелетием до н.э. !!!! 29. 30. 31. Через Туркмению пролегал Шелковый путь и несколько великих культур оставили свой след в истории страны. 32. Например эта ваза с изображением жизни буддиста была привезена откуда-то из Индии. 33. 34. Сосуды для хранения праха сожженых умерших. 35. Это медное зеркало с крышкой. Думаю, что и сейчас многие девушки захотели бы иметь такую красоту у себя дома. 36. 37. Алебастровые украшения зданий. Это уже влияние арабского, мусульманского мира. Согласитесь, что очень красиво. 39. Не знаю, может быть я не прав, но мне тут видятся элементы греческой культуры, которые нашли свое продолжение в русских орнаментах. Даже если я ошибаюсь с данным изображением, то во всем остальном можно сказать определенно - Туркмения находится на пересечении великих цивилизаций Греции, Рима, Месопотамии, Персии, Китая, Арабии и сама является древнейшей культурой. Глупо представлять страну, как отсталое государство на задворках больших держав. Туркмения - страна, которую, возможно, еще предстоит открыть человечеству. Войны и время многое уничтожили, но то, что сохранилось ставит древнюю землю Туркмении в один ряд с Древним Египтом или Месопотамией. Для многих современных российских обывателей туркмены ассоциируются с невежественным крестьяном на верблюде и с дыней в руках, но теперь вы знаете, что они потомки древней и великой культуры, о которой совсем немного я рассказал. Спасибо за внимание. :) gm-dar.livejournal.com ПАРФИЯ, ПАРФЯНЕ потомки ИНГУШЕЙ (МАССАГЕТОВ)ПАРФЯНЕ - *parsava, parsu(a) parni Массагетой -(от ингушского САГ "человек", Масса "везде" В античную эпоху в степях Центральной Азии обитали племена массагетов (саки), скифского происхождения. Примерно в III веке до н. э. несколько из этих племен объединились в племенной союз под общим названием — Дахи. В среде этих племен на главенствующую роль вышло племя парны, из которого произошли будущие вожди и основатели Парфии, Аршак и Тиридат.  Язык племени парнов, изгнавших греко-македонских завоевателей, захвативших власть в Иране и основавших Парфянское царство,языки племен саков и массагетов. Парфяне были воинственным народом, ловкими наездниками и отличными стрелками из лука. В 256 до н. э. образовали под предводительством Аршакидов самостоятельное государство, со временем превратившееся в крупную империю, включавшую территории между Евфратом и Индом, Каспийским и Аравийским морями. Парфянское царство просуществовало до 226 года н. э., когда его сменила новая персидская империя Сасанидов. После падения Аршакидов парфяне, тем не менее, сохранили свой привилегированный статус в государстве Сасанидов. Об этом свидетельствует частое упоминание имени парфян в наскальных надписях сасанидской эпохи. Они сохранили за собой главенствующее положение в войске, а также во многих провинциях империи Сасанидов. Так три крупнейших[2]парфянских рода Михрани’е, Карена' и Сурена' являлись опорой сасанидского престола. Даже спустя три века после падения Аршакидов, парфянское самосознание было живо[3]. Примечательна история Бахрама Чубина, в 6 веке сместившего сасанидского шаха Ормизда IV и провозгласившего воссоздание Парфии. В дальнейшем часть парфян, проживавших во внутренних областях Ирана, слилась с персидским населением, а парфяне, населявшие территорию современного Туркменистана и Центральной Азии, ассимилировались с тюрками, составив один из этнических компонентов туркмен/ Парфянский поход Красса — римско-парфянский военный конфликт, произошедший в 54 — 53 годах до н. э. на территории северо-западной Месопотамии. катафратакрии то есть тяжелые воины в в закрытых шлемах придумали парфянеДахи (Даки) (перс. داها, лат. Daoi, Daai и греч. Δάοι, Δάαι) — общее название союза трех кочевых племён саков (массагетов), живших в Центральной Азии в античную эпоху. В I веке до н. э. Страбон называет Дахае как «Скифская Дахае». Дахи вместе с остальными сакскими племенами воевали в войске Ахеменидов против македонцев — в частности, участвовали в битве при Гавгамелах. В III в. до н. э. одно из племен дахов — парны, под главенством их вождя Аршака — возвысилось над остальными племенами. Парны вторглись в область Парфия (Aparthik), которая незадолго до того провозгласила свою независимость от Селевкидов. Впервые упоминание о дахах встречается в надписи ахеменидского царя Ксеркса — в перечне стран и областей Ахеменидской империи. В этом списке дахи соседствуют с саками.Massagetoi (Массагеты) (греч. Massagetoi), собирательное название группы племён Закаспия и Приаралья в сочинениях древнегреческих авторов. Геродот обозначил страну массагетов как Закавказье. Аршак I — предводитель парнов из племенного союза дахов, близкого массагетам. Возглавил вторжение дахов в Парфию, ошибочно считается основателем Парфянского царства, являясь лишь родоначальником династии Аршакидов[1]. «Человек неизвестного происхождения, но большой доблести» (по свидетельству римского историка Помпея Трога в изложении Юстина). Есть разные мнения относительно его родины[2]. Все последующие цари династии носили первое имя Аршак — например, Аршак XII Фраат. По версии Страбона-Юстина, заметную роль в формировании парфянского царства играл младший брат Аршака — Тиридат, принявший тронное имя Аршак (Аршак II)[3][4], именно он в действительности и является основателем как парфянского царства, так и основателем правящей династии Аршакидов. Путаница связана с принятой в Парфии традицией принимать тронное имя Аршак, что послужило причиной для устоявшейся ошибки считать основателем правящей династии самого Аршака.

Парфяне носили копья по 5м в длину! Парфяне носили копья по 5м в длину! akievgalgei.livejournal.com Парфия | Наука | FANDOM powered by WikiaФайл:LocationParthia.PNG Парфянское царство, Парфия — древнее государство, возникшее около 250 до н. э. к югу и юго-востоку от Каспийского моря (коренное население этой территории — парфяне, иранское племя) и подчинившее в период расцвета (середина I в. до н. э.) своей власти и политическому влиянию обширные области от Месопотамии до границ Индии; прекратило существование в 220-е годы н. э. После смерти Александра (323 до н. э.) его монархия вскоре распалась на целый ряд государств под властью правителей частью греческого, частью туземного происхождения. Иран сначала принадлежал Селевкидам, владетелям Сирии, но уже через несколько лет после смерти Александра Великого туземец Атропат основал государство в Мидии, которая по его имени получила название Атропатены. Более значительными стали государства, образовавшиеся на Востоке — Греко-Бактрийское государство на крайнем северо-востоке Ирана (с 256 до н. э.) и Парфянское царство в Хорасане. Около 250 до н. э. сакское кочевое племя парнов во главе с Аршаком (родоначальником династии Аршакидов) вторглось в сатрапию Селевкидов Парфиену, или Парфию, завоевало её и соседнюю область Гирканию. Селевк II после неудачной попытки восстановить свою власть в 230—227 до н. э. был вынужден признать власть Аршакидов над Парфией. В 209 Парфия была подчинена селевкидским царём Антиохом III, но вскоре восстановила свою самостоятельность. Парны были ассимилированы местными племенами — парфянами. Царь Парфии Митридат I около 170—138/137 до н. э. отнял у Селевкидов восточные сатрапии — Персию, большую часть Месопотамии и Армению и завоевал часть Греко-Бактрийского государства до Гиндукуша. Он первым принял титул царя царей, чем объявил себя преемником Ахеменидов. Селевкиды не смогли восстановить своё господство — армия селевкидского царя Антиоха VII была разбита в 129. Тем не менее Парфии ещё долгое время пришлось отбиваться от соседей. Стабилизация наступила лишь при Митридате II (около 123—88/87 до н. э.), завоевавшем Дрангиану, Арейю и Маргиану, а также северную Месопотамию. Парфяне активно вмешивались в политическую борьбу последних Селевкидов в Сирии, под парфянским политическим влиянием находилась Великая Армения, где в 95 до н. э. был возведён на престол Тигран II. Первый контакт между Парфией и Римом произошёл в начале I века до н. э. (во время войны римлян с понтийским царём Митридатом VI Евпатором). По соглашению 92 до н. э. границей между Парфией и Римом был признан Евфрат. При парфянском царе Ороде II (около 57—37/36 до н. э.) римские войска под командованием Марка Лициния Красса вторглись в Месопотамию, входившую в состав Парфии, но потерпели сокрушительное поражение. К 40 до н. э. парфяне захватили почти всю Малую Азию, Сирию и Палестину. Это угрожало владычеству Рима, и в 39—37 до н. э. римляне восстановили свой контроль над этими областями, однако поражение Антония (36 до н. э.) в Мидии Атропатене приостановило продвижение Рима за Евфрат. Со времени Августа римские императоры вмешивались в междоусобия за парфянский престол. Римляне попытались использовать внутреннюю борьбу в Парфии между рабовладельческой знатью греческих и местных городов Месопотамии и Вавилонии, а также парфянской знатью этих районов, которые были заинтересованы в развитии торговли с Римом, — и, с другой стороны, знатью коренных районов Парфии, связанной с кочевыми племенами, которая занимала непримиримую позицию по отношению к Риму и стремилась к широким территориальным захватам. Борьба этих группировок вылилась в несколько гражданских войн и достигла своего апогея в начале I в. н. э. В 43 г. было подавлено антипарфянское восстание в Селевкии на Тигре, автономии были лишены греческие города, возросли антиэллинистические и антиримские тенденции. При Вологесе I (около 51/52—79/80) была достигнута внутренняя стабилизация, которая позволила вновь вести активную политику, в результате чего в 66 на престоле Великой Армении укрепился брат Вологеса Тиридат I (см. Аршакиды). Вскоре, однако, начался период упадка Парфии, вызванный ростом местного сепаратизма, непрекращавшимися династийными распрями и набегами кочевников-алан. Это позволило римлянам жестоко опустошать западные области Парфии. Наиболее чувствительный удар парфянам нанес Траян, завоевавший Армению и Месопотамию и занявший Ктезифон. Но, хотя парфянам удавалось временами наносить поражения римлянам (при Артабане V (216—226) римляне окончательно лишились Армении и части Месопотамии), процесс политического распада государства остановить было невозможно. Практически независимыми стали области Маргиана, Сакастан, Гиркания, Элимаида, Парса, Харакена, г. Хатра. Внешние и междоусобные войны истощили страну. В Парсе, на родине Кира и Дария, началось движение, положившее конец господству парфян. Ардашир, сын Папака, внук Сасана, один из местных владетелей, объединил под своей властью весь Парс, после чего вступил в борьбу с парфянскими Аршакидами. В 226 Артабан пал в битве, и престол «царя царей» перешел к династии Сасанидов.bg:Партско царство cs:Parthové de:Parther en:Parthia eo:Partoj es:Imperio Parto fi:Parthia fr:Parthie he:האימפריה הפרתית it:Parti ja:パルティア nl:Parthen no:Parthia pl:Partia (kraina) sv:Partien ru.science.wikia.com Парфянское царство, его история и войны с Селевкидами и РимомПарфянское царство было одним из сильнейших государств своего времени. Его цари из династии Аршакидов сумели превратить небольшое государство в Центральной Азии в империю, простиравшуюся до Евфрата. В политической сфере Парфия была наследницей государства Ахеменидов, а также эллинистического царства Селевкидов. Иранские черты сочетались в Парфии с сохранением греческого полисного устройства захваченных городов. Парфия – пример государства, которое смогло долгое время противостоять Риму и сохранить свою независимость. Начало Парфянского царства и войны с СелевкидамиОколо 250 года до н.э. сатрап провинции государства Селевкидов Парфия Андрагор провозгласил независимость. Чуть позже эту область вскоре вторглось племя парнов, во главе которого стояли братья Аршак и Тиридат. После гибели первого из них Тиридат стал царем нового государства. Он присоединил к Парфии Гирканию и отразил вторжение Селвкидов. В 209 году до н.э. царь Селевкидов Антиох III вторгся в Парфию. Он нанес парфянам ряд поражений и заключил союзный договор с признанием зависимости парфянского царя от сирийского правителя. Около 171 года до н.э. царем Парфии стал Митридат I (171-138), внук Тиридата. Он подчинил Элимаиду, Мидию, Персиду и после побед над Селевкидами – Месопотамию. В 130-129 годах до н.э. Антиох VII попытался отвоевать у парфян Мидию и Междуречье, но проиграл и погиб. В 130-120-е годы до н.э. Парфии на востоке пришлось вести трудную борьбу с захватчиками-кочевниками, называемыми тохарами (вероятно – юэчжи). На западе наместник Вавилонии воевал с арабским государством Харакена. Позднее сатрап Вавилонии Готарз основал в Междуречье независимое государство. Митридат II отвоевал у саков восточные области и вернул контроль над Вавилоном. Римско-парфянские взаимоотношенияВ I веке до н.э. соседом Парфии на западе стал Рим. Во время Третьей Митридатовой войны и Рим, и Понт добивались помощи Парфии, но она сохранила нейтралитет. В 53 году до н.э. парфяне отразили римское вторжение в Месопотамию. Через два года парфянские всадники вторглись в Сирию, но были разбиты. Во время войны Цезаря с Помпеем царь Ород предлагал последнему помощь в обмен на Сирию. После победы Цезарь планировал большой поход против державы Аршакидов. В 40 году до н.э. парфяне при поддержке римских сторонников Брута и Кассия вторглись и захватили большую часть Сирии и Малой Азии. В Иудее они посадили на трон лояльного им претендента. В 39 году до н.э. римляне выбили парфян из захваченных земель, а еще через год отразили новое вторжение. Власть над Иудеей вместо пропарфянского Антигона получил Ирод. За этой войной последовал неудачный поход Марка Антония вглубь Парфии. К первому веку н.э. между двумя империями была установлена граница по Евфрату. Севернее державы соперничали за влияние в Армении, правители которой в зависимости от ситуации поддерживали Парфию или Римскую империю. Около 1 года до н.э. парфянский царь Фраатак отказался от претензий на Армению, где стал править про-римский царь. В 32 году парфяне посадили на трон Армении своего ставленника Аршака, но через три года его сверг брат царя Иберии Митридат, которого поддерживали римляне. В 35 году римляне попытались сделать царем Парфии лояльного им Тиридата, но уже через год его свергли. Оба государства снова заключили мир. В 54 году парфяне заняли Армению и посадили на трон Тиридата, брата царя Парфии. Через три года в Армению вступила римская армия Корбулона. В ходе кампании 57-60 годов Корбулон вытеснил парфян из Армении, на троне которой снова оказался про-римский царь. На последующие десятилетия Армения оставалась в сфере влияния Рима. Новая война Парфии и Рима произошла в правление римского императора Траяна. В 113 году царь Парфии Пакор, воспользовавшись смутами в Армении, посадил на ее трон своего сына Партамасира. Парфянский царевич попытался решить дело дипломатией и признавать себя зависимым от Рима правителем, но был убит во время переговоров. В ходе кампаний 115-116 году Траян вторгся в Междуречье, взял парфянскую столицу Ктесифон. На захваченных парфянских землях император учредил провинцию Ассирия. После смерти Траяна в 118 году римские гарнизоны покинули Месопотамию, и парфяне вернули контроль над регионом. В 160-170-е годы между государствами шла новая война. Римляне удержали контроль над Арменией. В 195-199 годах император Септимий Север вел кампании против Парфии. Ему не удалось захватить новых земель, но парфяне понесли большой урон от военных действий. Падение Парфянского царстваВ период I-III веков Парфянское царство сотрясали смуты. Многочисленные претенденты на трон восставали против центральной власти или становились полунезависимыми правителями. Около 220 года царь Персиды Ардашир возглавил восстание против Аршакидов. Правителя Персиды поддержали мидийцы. Вместе они вторглись в Вавилонию. Около 227 года покорение территории Парфянского царства Ардаширом завершилось, а царь Артабан V погиб. Итог Парфянского периода в истории ПерсииПарфянское царство не смогло стать по-настоящему устойчивым государством, способным стать настоящей мировой империей. Последние века его истории оно страдало от сепаратизма и междоусобиц в правящем доме. Соседство Рима и Парфии – пример относительно мирного сосуществования двух крупных держав. Парфянам удалось сохранить независимость своего царства перед лицом неоднократных римских вторжений. Но попытки продвижения парфян на запад были остановлены римлянами. Попытки Парфии установить контроль над Арменией оказались безрезультатными и ослабили государство. На смену ослабевшим Аршакидам должна была прийти новая династия, которая бы реорганизовала империю. histerl.ru

|