Особенности древнерусского летописания. Древним летописцем

древнерусское летописание Древнерусское летописание Важнейшим источником информации при рассмотрении истории Древней Руси нам послужит летописный свод, создававшийся в течение нескольких столетий.В основу позднейших известных летописных сводов Руси положен свод, называемый «Повестью временных лет». Академик А. А. Шахматов и ряд ученых, исследовавших древнерусское летописание, предложили такую последовательность создания и авторства Повести. Около 997 г. при Владимире I, возможно при Десятинной кафедральной церкви Киева, создавался древнейший летописный свод. Одновременно на Руси рождались былины, воспевавшие Илью Муромца и Добрыню. В XI в. в Киеве продолжили вести летопись. А в Новгороде в XI в. создавалась Остромирова летопись. А.А. Шахматов писал о летописном новгородском своде 1050 г. Считают, что его создателем был новгородский посадник Остромир. В 1073 г. игуменом Киево-Печерского монастыря Никоном летопись была продолжена и, видимо, отредактирована. В 1093 г. игумен Киево-Печерского монастыря Иван дополнил свод. Инок Киево-Печерского монастыря Нестор довел историю Руси до 1112 г. и завершил свод мятежным 1113 г. Нестору наследовал игумен киевского Выдубицкого монастыря Сильвестр. Он трудился над летописным сводом до 1116 г., но закончил его событиями февраля 1111 г. Неизвестный автор завершил свод в 1118 г., дополнив его событиями вплоть до 1117 г. После 1136 г. некогда единая Русь распалась на ряд практически самостоятельных княжеств. Наряду с епископской кафедрой каждое княжество пожелало иметь собственное летописание. В основе летописей лежал единый древнейший свод. Важнейшими для нас будут составленные в XIV в. Ипатьевский и Лаврентьевский летописные своды. В основе Ипатьевского списка лежит «Повесть временных лет», события которой доведены до 1117 г. Далее в список включены общерусские известия, при этом более они касаются событий, происходивших в 1118—1199 гг. в Южной Руси. Летописцем данного периода, как полагают, был киевский игумен Моисей. В третьей части Ипатьевского списка представлена хроника событий, происходивших в Галиции и на Волыни вплоть до 1292 г. Лаврентьевский список был переписан для Великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского в 1377 г. В список помимо Повести, события которой доведены до 1110г., включена летопись, излагающая историю ростово-суздальских земель. Кроме двух названых списков, мы многократно прибегнем к данным из иных, весьма многочисленных списков, составляющих пантеон памятников древнерусского летописания. К слову сказать, древнерусская литература, включая летописание, богатейшая и обширнейшая в Европе раннего Средневековья. Тексты летописи в Книге второй, взятые из Ипатьевского списка, приведены по изданию: Полное собрание русских летописей, 1962, т. 2. Если приведенный летописный текст взят не из Ипатьевского списка, его принадлежность указывается особо. При изложении событий древнерусской истории мы будем придерживаться летоисчисления, принятого летописцами, дабы не запутать читателя в числовых вычислениях. Впрочем, иногда будет указано на несоответствие дат, приведенных летописцем, действительности, если подобное несоответствие имеет место. Новый год в Киевской Руси встречали в марте, с рождением новой луны. Но приступим к древнерусской истории. «Повесть временных лет» начинает излагать события с 852 г. Под 859 г. в Повести сообщается, что с отдельных союзов славян востока Европы брали дань варяги и хазары. Под 862 г. сообщается об изгнании варягов за море и об отказе им в дани. И под тем же 862 г. мы читаем: «...и встал род на род... и вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет... три брата с роды своими и пояша по собе всю Русь и придоша к словенам первее и срубиша город Ладогу и седе старейший в Ладоге Рюрик, а другие Синеоус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске». Заметим, что Старая Ладога впервые была отстроена в VIII в. Под тем же 862 г. Повесть сообщает о том, что Рюрик пришел на озеро Ильмень и срубил город над Волховом, прозвавшийся Новгородом. Речь, видимо, идет о Рюриковом городище под Новгородом, ибо сам Новгород стал подниматься в середине X в. В 862 г., согласно Повести, Рюрик посадил по волостям своих мужей: одного в Полоцк (Старый), другого в Ростов, третьего на Белоозеро. Прежде чем вести дальнейшее повествование об истории Древней Руси, проведем одну параллель. В 50 —70 гг. X в. монах монастыря Новая Корвея Видукинд на латыни написал хронику, именуемую «Деяния саксов». Мы обращались к ней ранее, обратимся и теперь (в хронике рассказано о призвании саксов в Британию. Послы, прибывшие из Британии, обратились к саксам с такой речью): «Благородные саксы, несчастные бритты, изнуренные постоянными вторжениями врагов и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставить без помощи. Обширную, бескрайную свою страну, изобилующую разными благами, готовы вручить вашей власти. До этого мы благополучно жили под покровительством и защитой римлян; после римлян мы не знаем никого, кто был бы лучше вас, поэтому мы ищем убежища под крылом вашей доблести. Если вы, носители этой доблести и столь победоносного оружия, сочтете нас более достойными по сравнению с врагами, то, какую бы повинность вы ни возложили на нас, мы будем охотно ее нести». В V в. саксы овладели частью земель британского архипелага. Самих же бриттов саксы «изгнали из страны, а самую страну подчинили своей власти». Но вернемся к событиям русской истории. Под 862 г. летописец говорит, что у Рюрика было два мужа «не племени его, но боярина» (видимо, речь идет о знатных славянах). Эти два боярина со своими родами отпросились у Рюрика идти к Царюграду (Византии). Плывя по Днепру, «узрели на горе городок... Аскольд же и Дир остались в городе семь». Это был Киев, городок полян, стоявший над Днепром как минимум с рубежа V — VI вв. Кто правил Киевом со времен Кия до 862 г., мы не знаем. Зато немного знаем о событиях, происходивших в никогда не зависевшей от варягов Киевской Руси. О походах славян, в том числе и восточных славян-антов, на Балканы, происходивших в VI —VII вв., выше писалось. Известно, что на рубеже VIII —IX вв. флот русов атаковал город Сурож, византийский форпост в Крыму. Флот славяне имели отменный. Тут можно сослаться на данные сирийского «Смешанного хроникона», под 623 г. сообщающего: «...напали славяне на Крит и другие острова, и там были захвачены блаженные из Кеннешрэ, из которых было убито около двадцати мужей». Если корабли славян в VII в. ходили по Средиземному морю, то стоит ли удивляться активности славянского флота VIII —IX вв. в Черном море. Между 825 и 842 гг. флот русов подверг опустошению город в Малой Азии — Амастриду. В 838 — 839 гг. русские послы из Византии на родину возвращались через Ингельгейм, резиденцию Людовика Благочестивого. В 860 г. к стенам Византии подступил флот русов, насчитывавший до двух сотен ладей. Император Михаил поспешил вернуться в столицу из похода на арабов. Но спасли Византию либо Богородица и внезапно налетевшая буря, либо деньги греков. Заметим, что варяги к событиям русской истории вплоть до 862 г. не имели никакого отношения. Из Повести нам известно лишь то, что под 859 г. сообщается: «... имаху дань Варязи, приходяще изъ за морья, на Чюди, и на Словенехъ, и на Меряхъ, и на всехъ Кривичахъ». Следовательно, в середине IX в. северные германцы, по большей части пришедшие из Швеции и Дании, на севере Восточной Европы столкнулись со словенами и кривичами. Часть северных германцев (варягов) укрепилась в отдельных опорных пунктах, но уже к концу X в. северогерманское, или варяжское, присутствие на Русской равнине практически не ощущалось. Главным соперником Южной Руси и славянских союзов, занимавших полосу лесостепей востока Европы в IX в., был Хазарский каганат. Под 859 г. Повесть сообщает: «...Козаре имахуть на Полянех, и Северяхъ, и на Вятичихъ, имаху по беле, и веверици, тако от дыма». Древнерусские летописцы сохранили предание о дани, выданной полянами хазарам. То были обоюдоострые мечи, показавшиеся мудрецам в каганате зловещими. Выше писалось о том, что греки в 834 г. выстроили на Дону крепость Саркел (Белую Вежу). Хазарский каганат стремился к контролю над торговыми путями не только на юге Восточной Европы, но и в ее центре. И тут интересы Руси и Итиля столкнулись. У славян был давний богатый опыт торговли с греками, и посредничество Хазарии Киеву было не нужно. Морские походы Руси на Византию, имевшие место в первой половине IX в., видимо, имели целью укрепление прав русских купцов в городах империи. Тропы Балкан, в VI —VIII вв. служившие славянам, в IX в. были накрепко заперты Болгарией и Сербией. И к Византии с Руси можно было добраться лишь морем. Согласно Повести Аскольд и Дир приехали в Киев в 862 г. И тут уместно вспомнить о «Вертинских анналах», составленных епископом Пруденцием (t 861). Под 839 г. анналы сообщают о посольстве русского князя в Германии. По-видимому, у Аскольда и Дира на Руси были серьезные предшественники. Весьма вероятно, что христианские летописцы XI в. начали повествование об истории Руси со времен Аскольда и Дира потому, что в ту эпоху на Русь начало проникать христианство. Громадный дохристианский пласт русской истории в X — XI вв. был отсечен вместе с именами князей не только полян и Киева, но и всех восточнославянских союзов. Под 867 г. летописцы сообщают о новом изгнании варягов за море и о новом их призвании. Под 870 г. сообщается о втором прибытии Рюрика в Новгород, то есть, видимо, на Рюриково городище. В 872 г. произошло два важных события. «Убиен бысть от болгар Осколдов сын». Русь боролась с тюрками (болгарами) за контроль над югом Восточной Европы и несла потери. И в 872 г. «оскорбишася новгородци». Вспыхнуло восстание словен (Новгорода в те годы еще не было), «и того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев съветников его». В 873 г., согласно летописи, Рюрик вновь стал сажать посадников в Полоцк, Ростов, на Белоозеро. Действительно, скандинавы в IX в. активно проникали на верхнюю Волгу, на Западную Двину и в Гнездово, на волок в Днепр. О том свидетельствует археология. Реакция на усиление варягов в землях словен и кривичей со стороны Киева последовала незамедлительно. Под тем же 873 г. летописец сообщает о походе Аскольда и Дира на полочан, в котором русь «много зла створиша» полочанам. Видимо, Киев не пожелал уступить варягам речной путь на Балтику, шедший руслом Западной Двины. Быть может, Южная Русь надеялась на то, что славяне во главе с Вадимом Храбрым изгонят находников за море. Когда надежды не оправдались, началась война. Но как бы там ни было, в IX в. ежегодно, преодолевая пороги на Волхове и волоки в центре Оковского леса, на водоразделе между Днепром, Волгой, Западной Двиной и Ловатью, сотни ладей северных германцев и славян-русов шли на юг и снова возвращались на север. Подобные бедрам женщины борта ладей были увешаны раскрашенными щитами, а на мачтах полоскались паруса. Варяжские ладьи проходили под стенам и Старо^ Ладоги, Рюрикова городища на Ильмени, одолевали волоки с Ловати в Западную Двину и далее в Днепр. В Гнездове купцы з^огли пополнить запасы пищи и воды и повеселиться в близкой среде, сидевшей на волоке. Далее ладьи варягов шли водами Днепра под стенами Любеча, Вышгорода и, наконец, Киева. Конечной целью плаванья был город Миклагард (Византия). Немало варяжских судов с озера Ладога проникало в Волгу. У села Тимерево, на Волге, у того места, где позже вырос Ярославль, находилось большое поселение, предоставлявшее кров купцам-воинам. Слышали речь варягов в тогда еще молодых городах Ростове, Суздале (Sudrdalariki). Весьма вероятно, что ладьи варягов заходили в Оку и приставали под стеной Старой Рязани. Видимо, в IX в. Южная Русь и мир северных германцев поддерживали торговый мир. События 859 — 862 и 872 — 873 гг. говорят о том, что мир перемежался периодами немирья, бывшими достаточно краткими. Видимо, экономические интересы гасили взаимные претензии. В VIII — X вв. на речных путях юга Восточной Европы поддерживалась относительная безопасность. В XI —XIII вв. тюрки практически перекроют пути к Черному морю и проходы флотилий по Днепру будут походить на военные экспедиции общерусского масштаба. И вот тут северные германцы станут путешествовать в Миклагард не через Гардарики, а через Центральную Европу. Присутствие варягов на Русской равнине в XI в. археологически почти не прослеживается. Варяги, остававшиеся на Руси, женились на славянских женщинах. Спустя три поколения их потомки становились органичной частью русского мира. IX в. был золотым для варягов на Руси. В X в. их звезда на востоке Европы стала клониться к закату. Но вернемся к событиям IX в. В 874 г. киевские князья Аскольд и Дир предприняли новый поход на Византию. В 875 г. из похода на греков вернулись «в мале дружине и бысть в Киеве плач велий...» В тот же год дружина Аскольда и Дира избила множество печенегов. Не исключено, что Византия, как бывало и ранее, была в тесной связи с тюркскими кочевниками и те заступали путь русским на Днепре. Вновь замечу: странно, что создатель «Повести временных лет» помнит о Киеве, но не знает о князьях полян IX в. Ведь в последней четверти X в. в Киеве еще жили старики, помнившие Олега (879 — 912), расправившегося с Аскольдом и Диром. Юная, но уже могучая Киевская Русь всюду сталкивалась со сферой чужих интересов. Отовсюду ее окружали варяги, хазары, тюрки. И тем настойчивее Русь в IX в. стучала копьем в ворота Царьграда. На севере в 875 г. царило немирье. Летописец сообщает: «Того же лета избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много новогородских мужей». Новгород до 953 г. представлял собой ряд малозаметных поселений, разделенных водой и расстоянием. Под 879 г. летописец сообщает о кончине Рюрика. Бразды правления Рюрик передал родичу Олегу. Сын Рюрика Игорь был мал и сам править не мог. Олег правил в 879 — 912 гг., то есть тридцать три года. Игорь сидел на столе в Киеве в 912 — 945 гг. Это означает, что Игорю при вступлении на киевский стол было не менее тридцати трех лет, и все эти годы он нуждался в регенте Олеге. А был ли Игорь сыном Рюрика? В 879 г. исполнилось двадцать лет пребывания Рюрика в земле словен новгородских. Но ведь и в 859 г. Рюрик был взрослым мужем, а быть может, и главой рода. Значит, в 879 г., в год смерти, Рюрику было не менее сорока, а то и гораздо более лет. И лишь в 912 г. единственный сын Рюрика Игорь сел на стол великого князя. Как бы там ни было, заметим, что славянские союзы востока Европы в V — IX вв. жили абсолютно независимо. Лишь в X в. Киев стал подчинять отдельные союзы славян собственной государственной власти. В IX в. славянские роды продолжали расчищать леса под пашни и продвигать свои селения от русел крупнейших рек в верховья их притоков, в богатые зверем лесные угодья. Общины и роды славян V—IX вв. находились под защитой собственных князей, не пускавших без ведома ни варягов, ни хазар, ни печенегов, ни киевские дружины. Правда, союзы славян покупали мир данью, но независимостью при этом не поступались. studfiles.net Древнейшее летописание. Повесть временных лет — Мегаобучалка«Историческая память» восточнославянских племен простиралась на несколько веков вглубь: из поколения в поколение передавались предания и легенды о расселении славянских племен, о столкновениях славян с аварами («обрами»), об основании Киева, о славных деяниях первых киевских князей, о далеких походах Кия, о мудрости вещего Олега, о хитрой и решительной Ольге, о воинственном и благородном Святославе. В XI в. рядом с историческим эпосом возникает летописание. Именно летописи было суждено на несколько веков, вплоть до петровского времени, стать не просто погодной записью текущих событий, а одним из ведущих литературных жанров, в недрах которого развивалось русское сюжетное повествование, и одновременно жанром публицистическим, чутко откликающимся на политические запросы своего времени. Изучение летописания XI–XII вв. представляет немалые трудности: древнейшие из дошедших до нас летописных сводов восходят к XIII (первая часть Новгородской первой летописи старшего извода) или к концу XIV в. (Лаврентьевская летопись). Но благодаря фундаментальным разысканиям А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова и Д. С. Лихачева[53] сейчас создана достаточно обоснованная гипотеза о начальном этапе русского летописания, в которую несомненно со временем будут внесены какие-то дополнения и уточнения, но которая едва ли изменится по существу. Согласно этой гипотезе, летописание возникает во времена Ярослава Мудрого.[54] В это время христианизированная Русь начинает тяготиться византийской опекой и стремится обосновать свое право на церковную самостоятельность, что неизменно сочеталось с политической независимостью, ибо Византия была склонна рассматривать все христианские государства как духовную паству константинопольского патриархата и как своего рода вассалов Византийской империи. Именно этому противостоят решительные действия Ярослава: он добивается учреждения в Киеве митрополии (что поднимает церковный авторитет Руси),[55] добивается канонизации первых русских святых — князей Бориса и Глеба. В этой обстановке и создается, видимо, первый исторический труд, предшественник будущей летописи, — свод рассказов о распространении христианства на Руси. Киевские книжники утверждали, что история Руси повторяет историю других великих держав: «божественная благодать» снизошла на Русь так же, как некогда на Рим и Византию; на Руси были свои предтечи христианства — например, княгиня Ольга, крестившаяся в Царьграде еще во времена убежденного язычника Святослава; были свои мученики — христианин-варяг, не отдавший сына на «заклание» идолам, и князья-братья Борис и Глеб, погибшие, но не преступившие христианских заветов братолюбия и покорности «старейшему». Был на Руси и свой «равноапостольный» князь Владимир, крестивший Русь и тем самым сравнявшийся с великим Константином, который объявил христианство государственной религией Византии. Для обоснования этой идеи и был, по предположению Д. С. Лихачева, составлен свод преданий о возникновении христианства на Руси. В него вошли рассказы о крещении и кончине Ольги, сказание о первых русских мучениках — варягах-христианах, сказание о крещении Руси (включая «Речь философа», в которой в краткой форме излагалась христианская концепция всемирной истории), сказание о князьях Борисе и Глебе и обширная похвала Ярославу Мудрому под 1037 г. Все шесть названных произведений «обнаруживают свою принадлежность одной руке… теснейшую взаимосвязь между собою: композиционную, стилистическую и идейную».[56] Этот комплекс статей (который Д. С. Лихачев предложил условно назвать «Сказанием о распространении христианства на Руси») был составлен, по его мнению, в первой половине 40-х гг. XI в. книжниками киевской митрополии. Вероятно, в это же время в Киеве создается и первый русский хронографический свод — «Хронограф по великому изложению». Он представлял собой краткое изложение всемирной истории (с отчетливо выраженным интересом к истории церкви), составленное на основании византийских хроник — «Хроники Георгия Амартола» и «Хроники Иоанна Малалы»; возможно, что уже в это время на Руси становятся известны и другие переводные памятники, излагающие всемирную историю или содержащие пророчества о грядущем «конце мира»: «Откровение Мефодия Патарского», «Толкования» Ипполита на книги пророка Даниила, «Сказание Епифания Кипрского о шести днях творения» и др. Следующий этап в развитии русского летописания приходится на 60–70-е гг. XI в. и связан с деятельностью монаха Киево-Печерского монастыря Никона. Именно Никон присоединил к «Сказанию о распространении христианства на Руси» предания о первых русских князьях и рассказы об их походах на Царьград. Возможно, Никон внес в летопись и «Корсунскую легенду» (согласно которой Владимир крестился не в Киеве, а в Корсуни), наконец, тому же Никону летопись обязана и помещением в ней так называемой варяжской легенды. Эта легенда сообщала, что киевские князья будто бы ведут род от варяжского князя Рюрика, приглашенного на Русь, чтобы прекратить междоусобные распри славян. Включение легенды в летопись имело свой смысл: авторитетом предания Никон пытался убедить своих современников в противоестественности междоусобных войн, в необходимости всех князей подчиняться великому князю киевскому — наследнику и потомку Рюрика.[57] Наконец, по мнению исследователей, именно Никон придал летописи форму погодных записей. Начальный свод. Около 1095 г. создается новый летописный свод, который А. А. Шахматов предложил назвать «Начальным». С момента создания «Начального свода» появляется возможность собственно текстологического исследования древнейшего летописания. А. А. Шахматов обратил внимание, что описание событий вплоть до начала XII в. различно в Лаврентьевской, Радзивиловской, Московско-Академической и Ипатьевской летописях, с одной стороны, и в Новгородской первой летописи — с другой. Это дало ему возможность установить, что в Новгородской первой летописи отразился предшествующий этап летописания — «Начальный свод», а в остальные названные летописи вошла переработка «Начального свода», новый летописный памятник — «Повесть временных лет».[58] Составитель «Начального свода» продолжил летописное изложение описанием событий 1073–1095 гг., придав своему труду, особенно в этой, дополненной им части, явно публицистический характер: он упрекал князей за междоусобные войны, сетовал, что они не заботятся об обороне Русской земли, не слушаются советов «смысленных мужей». Повесть временных лет. В начале XII в. «Начальный свод» был снова переработан: монах Киево-Печерского монастыря Нестор — книжник широкого исторического кругозора и большого литературного дарования (его перу принадлежат также «Житие Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского») создает новый летописный свод — «Повесть временных лет». Нестор поставил перед собой значительную задачу: не только изложить события рубежа XI–XII вв., очевидцем которых он был, но и полностью переработать рассказ о начале Руси — «откуду есть пошла Руская земля кто в Киеве нача первее княжити», как сам сформулировал он эту задачу в заголовке своего труда (ПВЛ, с. 9). Нестор вводит историю Руси в русло истории всемирной. Он начинает свою летопись изложением библейской легенды о разделении земли между сыновьями Ноя, при этом помещая в восходящем к «Хронике Амартола» перечне народов также и славян (в другом месте текста славяне отождествлены летописцем с «нориками» — обитателями одной из провинций Римской империи, расположенной на берегах Дуная). Неторопливо и обстоятельно рассказывает Нестор о территории, занимаемой славянами, о славянских племенах и их прошлом, постепенно сосредоточивая внимание читателей на одном из этих племен — полянах, на земле которых возник Киев, город, ставший в его время «матерью городов русских». Нестор уточняет и развивает варяжскую концепцию истории Руси: Аскольд и Дир, упоминаемые в «Начальном своде» как «некие» варяжские князья, называются теперь «боярами» Рюрика, именно им приписывается поход на Византию во времена императора Михаила; Олегу, именуемому в «Начальном своде» воеводой Игоря, в «Повести временных лет» «возвращено» (в соответствии с историей) его княжеское достоинство, но при этом подчеркивается, что именно Игорь является прямым наследником Рюрика, а Олег — родственник Рюрика — княжил лишь в годы малолетства Игоря. Нестор еще более историк, чем его предшественники. Он пытается расположить максимум известных ему событий в шкале абсолютной хронологии, привлекает для своего повествования документы (тексты договоров с Византией), использует фрагменты из «Хроники Георгия Амартола» и русские исторические предания (например, рассказ о четвертой мести Ольги, легенды о «белгородском киселе» и о юноше-кожемяке). «Можно смело утверждать, — пишет о труде Нестора Д. С. Лихачев, — что никогда ни прежде, ни позднее, вплоть до XVI в., русская историческая мысль не поднималась на такую высоту ученой пытливости и литературного умения».[59] Около 1116 г. по поручению Владимира Мономаха «Повесть временных лет» была переработана игуменом Выдубицкого монастыря (под Киевом) Сильвестром. В этой новой (второй) редакции Повести была изменена трактовка событий 1093–1113 гг.: они были изложены теперь с явной тенденцией прославить деяния Мономаха. В частности, в текст Повести был введен рассказ об ослеплении Василька Теребовльского (в статье 1097 г.), ибо Мономах выступал в междукняжеской распре этих лет поборником справедливости и братолюбия. Наконец, в 1118 г. «Повесть временных лет» подверглась еще одной переработке, осуществленной по указанию князя Мстислава — сына Владимира Мономаха. Повествование было продолжено до 1117 г., отдельные статьи за более ранние годы изменены. Эту редакцию «Повести временных лет» мы называем третьей.[60] Таковы современные представления об истории древнейшего летописания. Как уже было сказано, сохранились лишь относительно поздние списки летописей, в которых отразились упомянутые древнейшие своды. Так, «Начальный свод» сохранился в Новгородской первой летописи (списки XIII–XIV и XV вв.), вторая редакция «Повести временных лет» лучше всего представлена Лаврентьевской (1377 г.) и Радзивиловской (XV в.) летописями, а третья редакция дошла до нас в составе Ипатьевской летописи. Через «Тверской свод 1305 г.» — общий источник Лаврентьевской и Троицкой летописей — «Повесть временных лет» второй редакции вошла в состав большинства русских летописей XV–XVI вв. * * * Начиная с середины XIX в. исследователи не раз отмечали высокое литературное мастерство русских летописцев.[61] Но частные наблюдения над стилем летописей, порой довольно глубокие и справедливые, сменились целостными представлениями лишь сравнительно недавно в трудах Д. С. Лихачева[62] и И. П. Еремина.[63] Так, в статье «Киевская летопись как памятник литературы» И. П. Еремин обращает внимание на разную литературную природу различных компонентов летописного текста: погодных записей, летописных рассказов и летописных повестей. В последних, по мнению исследователя, летописец прибегал к особой «агиографической», идеализирующей манере повествования. Д. С. Лихачев показал, что различие стилистических приемов, обнаруживаемых нами в летописи, объясняется прежде всего происхождением и спецификой летописного жанра: в летописи статьи, созданные самим летописцем, повествующие о событиях современной ему политической жизни, соседствуют с фрагментами из эпических преданий и легенд, обладающих своим особым стилем, особой манерой сюжетного повествования. Кроме того, на стилистические приемы летописца оказывал существенное влияние «стиль эпохи». На этом последнем явлении надо остановиться подробнее. Охарактеризовать «стиль эпохи», т. е. некоторые общие тенденции в мировоззрении, литературе, искусстве, нормах общественной жизни и т. д., чрезвычайно сложно.[64] Тем не менее в литературе XI–XIII вв. достаточно основательно проявляет себя явление, которое Д. С. Лихачев назвал «литературным этикетом». Литературный этикет — это и есть преломление в литературном творчестве «стиля эпохи», особенностей мировоззрения и идеологии. Литературный этикет как бы определяет задачи литературы и у́же — ее темы, принципы построения литературных сюжетов и, наконец, сами изобразительные средства, выделяя круг наиболее предпочтительных речевых оборотов, образов, метафор. В основе понятия литературного этикета лежит представление о незыблемом и упорядоченном мире, где все деяния людей как бы заранее предопределены, где для каждого человека существует особый эталон его поведения. Литература же должна соответственно утверждать и демонстрировать этот статичный, «нормативный» мир. Это значит, что ее предметом по преимуществу должно стать изображение «нормативных» ситуаций: если пишется летопись, то в центре внимания находятся описания восшествия князя на престол, битв, дипломатических акций, смерти и погребения князя; причем в этом последнем случае подводится своеобразный итог его жизни, обобщенный в некрологической характеристике. Аналогично в житиях обязательно должно быть рассказано о детстве святого, о его пути к подвижничеству, о его «традиционных» (именно традиционных, едва ли не обязательных для каждого святого) добродетелях, о творимых им при жизни и по смерти чудесах и т. д. При этом каждая из названных ситуаций (в которой герой летописи или жития наиболее отчетливо выступает в своем амплуа — князя или святого) должна была изображаться в сходных, традиционных речевых оборотах: о родителях святого обязательно говорилось, что они благочестивы, о ребенке — будущем святом, что он чуждался игр со сверстниками, о битве повествовалось в традиционных формулах типа: «и бысть сеча зла», «иных посекоша, а иных поимаша» (т. е. одних изрубили мечами, других захватили в плен), и т. д.[65] Тот летописный стиль, который наиболее соответствовал литературному этикету XI–XIII вв., Д. С. Лихачев назвал «стилем монументального историзма».[66] Но при этом нельзя утверждать, что в этом стиле выдержано все летописное повествование. Если понимать стиль как общую характеристику отношения автора к предмету своего повествования, то можно, бесспорно, говорить о всеобъемлющем характере этого стиля в летописи — летописец действительно отбирает для своего повествования только наиболее важные, государственного значения события и деяния. Если же требовать от стиля и непременного соблюдения неких языковых черт (т. е. собственно стилистических приемов), то окажется, что иллюстрацией стиля монументального историзма будет далеко не всякая строка летописи. Во-первых, потому, что разнообразные явления действительности — а летопись не могла с ней не соотноситься — не могли укладываться в заранее придуманную схему «этикетных ситуаций», и поэтому наиболее яркое проявление этого стиля мы обнаруживаем лишь в описании традиционных ситуаций: в изображении прихода князя «на стол», в описании битв, в некрологических характеристиках и т. д. Во-вторых, в летописи сосуществуют два генетически различных пласта повествования: наряду со статьями, составленными летописцем, мы находим там и фрагменты, введенные летописцем в текст. Среди них значительное место составляют народные легенды, предания, во множестве входящие в состав «Повести временных лет» и — хотя и в меньшей мере — последующих летописных сводов. Если собственно летописные статьи являлись порождением своего времени, носили на себе печать «стиля эпохи», были выдержаны в традициях стиля монументального историзма, то вошедшие в состав летописи устные легенды отражали иную — эпическую традицию и, естественно, имели иной стилистический характер. Стиль народных преданий, включенных в летопись, Д. С. Лихачев определил как «эпический стиль».[67] «Повесть временных лет», где рассказ о событиях современности предваряется припоминаниями о деяниях славных князей прошлых веков — Олега Вещего, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, сочетает оба эти стиля. В стиле монументального историзма ведется, например, изложение событий времени Ярослава Мудрого и его сына — Всеволода. Достаточно напомнить описание битвы на Альте (ПВЛ, с. 97–98), принесшей Ярославу победу над «окаянным» Святополком, убийцей Бориса и Глеба: Святополк пришел на поле боя «в силе тяжьце», Ярослав также собрал «множьство вой, и изыде противу ему на Льто». Перед битвой Ярослав молится богу и своим убитым братьям, прося их помощи «на противнаго сего убийцю и гордаго». И вот уже войска двинулись навстречу друг другу, «и покрыша поле Летьское обои от множьства вой». На рассвете («въсходящу солнцу») «бысть сеча зла, яка же не была в Руси, и за рукы емлюче сечахуся, и сступашася трижды, яко по удольемь [долинам, ложбинам] крови тещи». К вечеру Ярослав одержал победу, а Святополк бежал. Ярослав вступил на киевский престол, «утер пота с дружиною своею, показав победу и труд велик». Все в этом рассказе призвано подчеркнуть историческую значительность битвы: и указание на многочисленность войск, и детали, свидетельствующие об ожесточенности битвы, и патетическая концовка — Ярослав торжественно восходит на киевский престол, добытый им в ратном труде и борьбе за «правое дело». И в то же время оказывается, что перед нами не столько впечатления очевидца о конкретной битве, сколько традиционные формулы, в которых описывались и другие сражения в той же «Повести временных лет» и в последующих летописях: традиционен оборот «сеча зла», традиционна концовка, сообщающая, кто «одоле» и кто «бежа», обычно для летописного повествования указание на многочисленность войск, и даже формула «яко по удольемь крови тещи» встречается в описаниях других сражений. Словом, перед нами один из образцов «этикетного» изображения битвы.[68] С особой заботой выписывают создатели «Повести временных лет» некрологические характеристики князей. Например, по словам летописца, князь Всеволод Ярославич был «издетьска боголюбив, любя правду, набдя убогыя [заботился о несчастных и бедных], въздая честь епископом и презвутером [попам], излиха же любяше черноризци, и подаяше требованье им» (ПВЛ, с. 142). Этот тип летописного некролога будет не раз использован летописцами XII и последующих веков.[69] Применение литературных формул, предписываемых стилем монументального историзма, придавало летописному тексту особый художественный колорит: не эффект неожиданности, а, напротив, ожидание встречи со знакомым, привычным, выраженным в «отшлифованной», освященной традицией форме, — вот что обладало силой эстетического воздействия на читателя. Этот же прием хорошо знаком фольклору — вспомним традиционные сюжеты былин, троекратные повторы сюжетных ситуаций, постоянные эпитеты и тому подобные художественные средства. Стиль монументального историзма, таким образом, не свидетельство ограниченности художественных возможностей, а, напротив, свидетельство глубокого осознания роли поэтического слова. Но в то же время этот стиль, естественно, сковывал свободу сюжетного повествования, ибо стремился унифицировать, выразить в одинаковых речевых формулах и сюжетных мотивах различные жизненные ситуации. Для развития сюжетного повествования сыграли значительную роль закрепленные в летописном тексте устные народные предания, отличающиеся каждый раз необычностью и «занимательностью» сюжета. Широко известен рассказ о смерти Олега, сюжет которого был положен в основу известной баллады А. С. Пушкина, рассказы о мести Ольги древлянам и т. д. Именно в подобного рода преданиях героями могли выступать не только князья, но и незначительные по своему социальному положению люди: старик, спасший белгородцев от гибели и печенежского плена, юноша-кожемяка, одолевший печенежского богатыря. Но главное, пожалуй, в другом: именно в подобных летописных рассказах, которые генетически являлись устными историческими преданиями, летописец использует совершенно иной — сравнительно с рассказами, написанными в стиле монументального историзма, — метод изображения событий и характеристики персонажей. В произведениях словесного искусства существуют два противоположных приема эстетического воздействия на читателя (слушателя). В одном случае художественное произведение воздействует именно своей непохожестью на обыденную жизнь и, добавим, на «бытовой» рассказ о ней. Такое произведение отличает особая лексика, ритм речи, инверсии, особые изобразительные средства (эпитеты, метафоры) и, наконец, особое «необыденное» поведение героев. Мы знаем, что люди в жизни так не говорят, так не поступают, но именно эта необычность и воспринимается как искусство.[70] На этой же позиции стоит и литература стиля монументального историзма. В другом случае искусство как бы стремится уподобиться жизни, а повествование стремится к тому, чтобы создать «иллюзию достоверности», наиболее приблизить себя к рассказу очевидца. Средства воздействия на читателя здесь совершенно иные: в подобного рода повествовании играет огромную роль «сюжетная деталь», удачно найденная бытовая подробность, которая как бы пробуждает у читателя его собственные жизненные впечатления, помогает ему увидеть описываемое своими глазами и тем самым поверить в истинность рассказа. Тут необходимо сделать существенную оговорку. Такие детали нередко называют «элементами реалистичности», но существенно, что если в литературе нового времени эти реалистические элементы являются средством для воспроизведения реальной жизни (и само произведение призвано не только изобразить действительность, но и осмыслить ее), то в древности «сюжетные детали» — не более чем средство создать «иллюзию действительности», так как сам рассказ может повествовать о легендарном событии, о чуде, словом, о том, что автор изображает как действительно бывшее, но что может и не являться таковым.[71] В «Повести временных лет» исполненные в этой манере рассказы широко используют «бытовую деталь»: то это уздечка в руках отрока-киевлянина, который, притворяясь ищущим коня, пробегает с ней через стан врагов, то упоминание, как, испытывая себя перед поединком с печенежским богатырем, юноша-кожемяка вырывает (профессионально сильными руками) из бока пробежавшего мимо быка «кожю с мясы, елико ему рука зая», то подробное, детальное (и искусно тормозящее рассказ) описание, как белгородцы «взяша меду лукно», которое нашли «в княжи медуши», как разбавили мед, как вылили напиток в «кадь», и т. д. Эти подробности вызывают живые зрительные образы у читателя, помогают ему представить описываемое, стать как бы свидетелем событий. Если в рассказах, исполненных в манере монументального историзма, все известно читателю заранее, то в эпических преданиях рассказчик умело использует эффект неожиданности. Мудрая Ольга как бы принимает всерьез сватовство древлянского князя Мала, втайне готовя его послам страшную смерть; предсказание, данное Олегу Вещему, казалось бы, не сбылось (конь, от которого князь должен был умереть, уже погиб сам), но тем не менее кости этого коня, из которых выползет змея, и принесут смерть Олегу. На поединок с печенежским богатырем выходит не воин, а отрок-кожемяка, к тому же «середний телом», и печенежский богатырь — «превелик зело и страшен» — посмеивается над ним. И вопреки этой «экспозиции» одолевает именно отрок. Очень существенно отметить, что к методу «воспроизведения действительности» летописец прибегает не только в пересказе эпических преданий, но и в повествовании о событиях ему современных. Пример тому — рассказ «Повести временных лет» под 1097 г. об ослеплении Василька Теребовльского (с. 170–180). Не случайно именно на этом примере исследователи рассматривали «элементы реалистичности» древнерусского повествования, именно в нем находили умелое применение «сильных деталей», именно здесь обнаруживали мастерское применение «сюжетной прямой речи».[72] Кульминационным эпизодом рассказа является сцена ослепления Василька. По пути в отведенную ему на Любечском княжеском съезде Теребовльскую волость Василько расположился на ночлег недалеко от Выдобича. Киевский князь Святополк, поддавшись уговорам Давида Игоревича, решает заманить Василька и ослепить его. После настойчивых приглашений («Не ходи от именин моих») Василько приезжает на «двор княжь»; Давид и Святополк вводят гостя в «истобку» (избу). Святополк уговаривает Василька погостить, а испуганный сам своим злоумышлением Давид, «седяше акы нем». Когда Святополк вышел из истобки, Василько пытается продолжить разговор с Давидом, но — говорит летописец — «не бе в Давыде гласа, ни послушанья [слуха]». Это весьма редкий для раннего летописания пример, когда передается настроение собеседников. Но вот выходит (якобы для того, чтобы позвать Святополка) и Давид, а в истобку врываются княжеские слуги, они бросаются на Василька, валят его на пол. И страшные подробности завязавшейся борьбы: чтобы удержать могучего и отчаянно сопротивляющегося Василька, снимают доску с печи, кладут ему на грудь, садятся на доску и прижимают свою жертву к полу так, «яко персем [груди] троскотати», — и упоминание, что «торчин Беренди», который должен был ослепить князя ударом ножа, промахнулся и порезал несчастному лицо — все это не простые детали повествования, а именно художественные «сильные детали», помогающие читателю зримо представить страшную сцену ослепления. Рассказ по замыслу летописца должен был взволновать читателя, настроить его против Святополка и Давида, убедить в правоте Владимира Мономаха, осудившего жестокую расправу над невинным Васильком и покаравшего князей-клятвопреступников. Литературное влияние «Повести временных лет» отчетливо ощущается на протяжении нескольких веков: летописцы продолжают применять или варьировать те литературные формулы, которые были употреблены создателями «Повести временных лет», подражают имеющимся в ней характеристикам, а иногда и цитируют Повесть, вводя в свой текст фрагменты из этого памятника.[73] Свое эстетическое обаяние «Повесть временных лет» сохранила и до нашего времени, красноречиво свидетельствуя о литературном мастерстве древнерусских летописцев. megaobuchalka.ru Особенности древнерусского летописания — МегаобучалкаОсобенности древнерусского летописания. Сборник Н.В.Гоголя «Миргород»: темы, герои, образ мира. Особенности древнерусского летописания. Летопись — более или менее подробный рассказ о событиях. Русские летописи являются основным письменным источником по истории России допетровского времени. Начало русского летописания относится к XI веку, когда в Киеве начали делать исторические записи, хотя летописный период начинается в них с IX века. Русские летописи обычно начинались словами «Въ лѣто»+«дата» , что означает сегодня «в год»+«дата». Количество сохранившихся летописных памятников по условным оценкам составляет порядка 5000 Большинство летописей в виде оригиналов не сохранились, а сохранились их копии и частичные переработки — так называемые списки, созданные в XIV—XVIII веках. Под списком подразумевается «переписывание» («списывание») из другого источника Основные списки:ти 1.Несторовский список 2.Лаврентьевский список 3.Ипатьевский список 4.Радзивилловский список Первая летопись – Повесть временных лет Состав Киевской летописи довольно сложен: в ее основе лежат собственно киевские великокняжеские своды, дополненные извлечениями из летописи, ведшейся в Переяславле-Русском, из летописца черниговского князя Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»), семейной хроники Ростиславичей (потомков князя Ростислава Мстиславича — внука Владимира Мономаха), состоявшей по преимуществу из некрологических характеристик представителей этой княжеской ветви, и других источников. Киевское летописание в значительной мере утратило широкий, общерусский взгляд на события современности, присущий «Повести временных лет»: эта летопись — скорее хроника деяний киевских князей и их политических партнеров или противников. Повествуя о событиях современности, Киевская летопись утратила и другую привлекательную черту «Повести временных лет» — связь с историческим эпосом и, соответственно, черты эпического стиля. По большей части мы находим в Киевской летописи погодные записи — то краткие, лаконичные, то подробные, скрупулезно излагающие перипетии военной или дипломатическойжизни, но при этом остающиеся лишь информацией, не перерастающей в подлинно сюжетное повествование. Сюжетных рассказов в Киевской летописи немного: это так называемые «повести о княжеских преступлениях» (рассказ об убийстве Игоря Ольговича под 1147 г., рассказ о клятвопреступлении Владимирки Галицкого под 1140—1150 гг., повесть о убиении Андрея Боголюбского) и повесть о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г. Киевская летопись, особенно в своей второй части (начиная со статей 40-х гг. XII в.), — наглядный пример торжества стиля монументального историзма, зарождение которого мы наблюдали еще в «Повести временных лет». И киевский, и черниговский летописцы, и составитель хроники Ростиславичей часто приводят пространные некрологические характеристики, постоянно употребляют традиционные речевые клише при описании битв или каких-либо значительных моментов в жизни князя. Начиная с середины XII в. все более заметной становится роль в общерусских делах Владимиро-Суздальского княжества. Юрий Долгорукий дважды (1149—1150, 1155—1157) добивается киевского стола, в 1169 г. Киев был взят и разгромлен войсками Андрея Боголюбского — сына и преемника Юрия. Военно-политическая активность не могла не отразиться на идеологической жизни Владимиро-Суздальского княжества, и на смену кратким записям, ведшимся, как полагают, уже с начала XII в. в Ростове и Владимире и фиксировавшим наиболее значительные исторические события, приходят летописные своды. Исследователи реконструируют Владимирские своды 1175 г., 1189—1193 гг. и созданный на их основе княжеский свод начала XIII в. (1212). Своды конца XII в. сохранились в составе Лаврентьевской летописи, а свод 1212 г. — в Радзивиловской и Московско-Академической летописях, а также в «Летописце Переяславля-Суздальского». Владимирское летописание преследовало цель утвердить авторитетсвоего княжества и обосновать его претензии на политическую и церковную гегемонию во всей Руси. Именно поэтому владимирские своды не ограничивались описанием местных событий, а представляли широкую картину истории всей Русской земли; южнорусские события излагались в основном по летописям Переяславля-Южного, с которым у владимирских князей были прочные политические связи. Для владимирских летописных сводов конца XII в. характерна стилистическая манера, отвечающая идеологической направленности владимиро-суздальского летописания: летописцы постоянно украшают свое повествование нравоучительными и благочестивыми рассуждениями, подчеркивая этим, что их княжество находится под покровительством патрональной иконы — Владимирской божьей матери и что именно «владимирцы» «прославлены богом по всей земли за их правду». Владимирские князья в изображении летописцев исполнены мудрости, справедливости и благочестия; некрологические характеристики их торжественно помпезны, пересыпаны цитатами из священного писания. Несколько иной характер имеет свод 1212 г.: его составитель, как отметил Д. С. Лихачев, «систематически исправлял стиль предшествующего летописания, стремясь избавиться от излишних архаизмов и церковнославянизмов в лексике». Свод 1212 г. был иллюстрирован многочисленными миниатюрами. Все это, по мнению Д. С. Лихачева, свидетельствует о стремлении великого князя владимирского (инициатора создания свода) «придать своему летописанию торжественность, парадность и вместе с тем доступность для понимания людей, не искушенных в церковной книжности». Совершенно иной характер имеет новгородское летописание. Как полагают исследователи, новгородское летописание, ведшееся еще с XI в., после антикняжеского переворота 1136 г. претерпело существенное изменение. По поручению новгородского епископа Нифонта из летописи была изъята начальная часть «Повести временных лет» третьей редакции (до статьи 1074 г.) и заменена текстом «Начального свода», а оставшаяся часть Повести существенно сокращена. Причина этой замены, как полагает Д. С. Лихачев, была в том, что именно «Начальный свод» открывался предисловием, содержавшим осуждение князей, разоряющих Русскую землю поборами, упрекавшим их в «несытстве» и алчности. Этот тон предисловия как нельзя более подходил к политической ситуации тех лет, когда князь Всеволод Мстиславич был изгнан и Новгород стал городской республикой (князья отныне приглашались вечем и роль их в управлении городом была существенно ограничена). Новгородское летописание — особенно летописаниеXII в. — отличается от южнорусского стилистической безыскусственностью (здесь мы совершенно не встретим черт стиля монументального историзма), естественно сочетающейся с простотой и «демократичностью» содержания. Летописцы по преимуществу говорят о местных, новгородских событиях, редко упоминая о событиях в других русских княжествах. Даже о небесных знамениях, стихийных бедствиях, голоде — событиях и явлениях, как правило, дававших средневековым хронистам повод к мистическим рассуждениям, — новгородская летопись пишет по-деловому, суховато, избегая рассуждений и толкований. В новгородской летописи XII — начала XIII в. почти нет подробных рассказов: обстоятельно повествуется лишь о знаменательных событиях 1136—1137 гг., когда был изгнан князь Всеволод. В статью 1204 г. вставлена пространная повесть о взятии Константинополя крестоносцами. В остальной своей части новгородская летопись состоит из кратких погодных записей. Новгородское летописание остается в течение долгого времени обособленным от летописания общерусского, и лишь в XV в. новгородские летописи используются при составлении общерусского летописного свода. megaobuchalka.ru Как читать летописи • ArzamasКлючевым источником знаний о нашем собственном прошлом являются древнерусские летописи. По просьбе Arzamas кандидат исторических наук Дмитрий Добровольский описал четыре важнейшие проблемы, которые должен решить человек, захотевший изучить летописный текст

Подготовил Дмитрий Добровольский  Евангелист Иоанн в образе льва. Парус из часовни Спаса Нерукотворного в деревне Вигово, рубеж ХVII–ХVIII вековПарус — элемент купольной конструкции.

© Музей-заповедник «Кижи» Евангелист Иоанн в образе льва. Парус из часовни Спаса Нерукотворного в деревне Вигово, рубеж ХVII–ХVIII вековПарус — элемент купольной конструкции.

© Музей-заповедник «Кижи»

1. Прочитать

Прежде всего исследователю необходимо прочитать доставшийся ему текст. Древнерусские летописи написаны на древнерусском языке и переписаны писцами, почерки которых, естественно, довольно сильно отличаются от наших. Вот, например, две фразы из Ипатьевской летописи, написанной в 1420-х годах, — по общему признанию, системообразующие для русской истории:

землѧ наша велика · и

ѡбилна · а нарѧда въ

неи нѣтъ ·

Руси веселье питье · не мо-

жемъ безъ того быти · : —

Конечно, не все тут ясно без специальной подготовки. Буква Ѧ («юс малый») читается как «я», Ѡ («омега» или «от») — как «о», а Ѣ («ять») — как «е»; заметим, кроме того, что З и Н пишутся на греческий манер — как ζ и Ν, а Е выглядит как украинская буква Є. Русскоязычного читателя может удивить окончание инфинитива -ти («быти»), сохранившееся сегодня лишь у отдельных глаголов («везти», «идти»). Но привыкнуть к иным начертаниям букв несложно; реально выучить и древнерусскую грамматику. Хуже другое: в некоторых случаях и этих специальных знаний оказывается недостаточно.

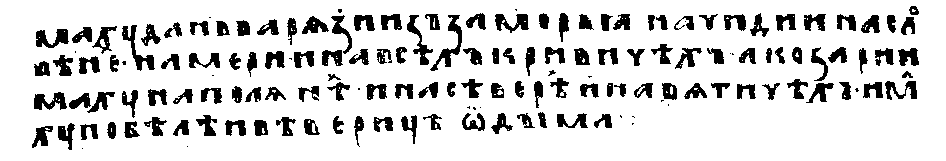

Из приведенных примеров видно, что в Древней Руси писали без пробелов (или, во всяком случае, ставили пробелы не всегда). Это естественно для архаической письменности: как правило, разрывы между словами не артикулируются в устной речи, и нужен определенный уровень филологических знаний, чтобы стала очевидна необходимость отделять одно слово от другого. В первых двух примерах разделение этих фраз на слова не вызывает особенных трудностей. Но так бывает не всегда. К примеру, вот такой фрагмент обнаруживается в Лаврентьевской летописи 1377 года непосредственно перед знаменитым рассказом о призвании варягов:

Первые три строчки и начало четвертой существенных разногласий в науке не вызывают. Вот расшифровка первых строк в упрощенной орфографии, но с сохранением оригинального деления на строки:

[и]маху дань варязи изъ заморья на чюди и на сло-

вѣнех · на мери и на всѣхъ кривичѣхъ · а козари и-

маху на полянѣх · и на сѣверѣх и на вятичѣхъ · има-

ху...

То есть «брали дань варяги из заморья с чюди и со словен, с мери и со всех кривичей, а хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, брали...».

А дальше — там, где приводится размер дани, — ситуация становится сложнее.

Если просто переписать то, что имеется в источнике, получится такая последовательность букв: «побѣлѣивѣверицѣ ѿдыма». В начале этого ряда легко опознается предлог «по», а в конце — слова «от дыма» (в некоторых случаях буквы могли надписываться над строкой). Обращение к словарям помогает опознать слово «вѣверица» — «белка», «беличья шкурка». Так в написанной слитно фразе возникают три дополнительных пробела: «по бѣлѣи вѣверицѣ от дыма». Но для «бѣлѣи» возможны два варианта.

Можно увидеть здесь одно слово — прилагательное, выступающее определением к существительному «вѣверица». «По бѣлѣи вѣверицѣ» в этом случае будет обозначать «по белой белке», то есть по одной наиболее ценной для промысла зимней беличьей шкурке серых тонов (такое прочтение предлагает, например, Дмитрий Лихачев). В качестве подтверждения этой версии можно привести рассказ Ипатьевской летописи о встрече князей в Моровске (1159): среди подарков, которыми обменивались участники этого съезда, фигурируют «белые волки». Судя по всему, в Древней Руси «белые», зимние меха выделяли в отдельную категорию пушнины.

Однако в древнерусском языке было не только прилагательное «бѣлъ» («бѣлыи»), но и существительное «бѣла», обозначавшее среди прочего денежную единицу, монету. Эти денежные единицы упоминаются, к примеру, в ряде купчих грамот конца XIV — начала XV века, хранившихся в архиве Кирилло-Белозерского монастыря. Это значит, что в обсуждаемой фразе из Лаврентьевской летописи можно поставить еще один пробел: «по бѣлѣ и вѣверицѣ от дыма». Дань в этом случае придется считать состоявшей из двух частей — денежной (в размере одной белы) и натуральной (в виде беличьей шкурки). Получаем второе прочтение фрагмента, состоящего всего из двух десятков букв.

Может показаться, что проблема не очень важная и может быть интересна только отдельным профессионалам. Но это не так. Дело в том, что если варяги и хазары брали дань со славян только мехами, то с высокой долей вероятности хозяйство у славян того времени было сугубо натуральным и строилось на прямом обмене товарами. Если же во взимаемых податях присутствовала и денежная компонента, то, значит, на Руси, причем еще до призвания Рюрика, существовало обращение монет. А это два совершенно разных типа развития экономики, причем первый из них — натуральный — считается характерным для «отсталых» обществ и вытесняется вторым — товарно-денежным — по мере «развития», что бы под этим словом ни понималось. Иначе говоря, от того, как мы расставим пробелы в летописном тексте, напрямую зависит наша оценка «прогрессивности» восточных славян середины IX века. Не случайно среди сторонников чтения «по бѣлѣ и вѣверицѣ» оказался Борис Греков — один из ведущих историков сталинского периода, в конце 1940 — начале 1950-х годов старавшийся из «патриотических» соображений предложить как можно более древнюю датировку возникновения государственности на Руси.

Версия, что славяне могли платить дань и мехами, и деньгами, противоречит данным ряда источников. В частности, арабский путешественник и писатель середины X века Ахмед ибн Фадлан, оставивший нам описание Поволжья и прилегающих регионов, отмечает, что «на царе славян [лежит] дань, которую он платит царю хазар, от каждого дома в его государстве — шкуру соболя». О монетах в этом сообщении нет ни слова. Как следствие, современная наука сдержанно относится к чтению «по бѣлѣ и вѣверицѣ»; альтернативный вариант «по бѣлѣи вѣверицѣ» считается предпочтительным.

В то же время вопрос (как и всякий сто́ящий вопрос в исторической науке) остается открытым.

2. Изучить историю текста

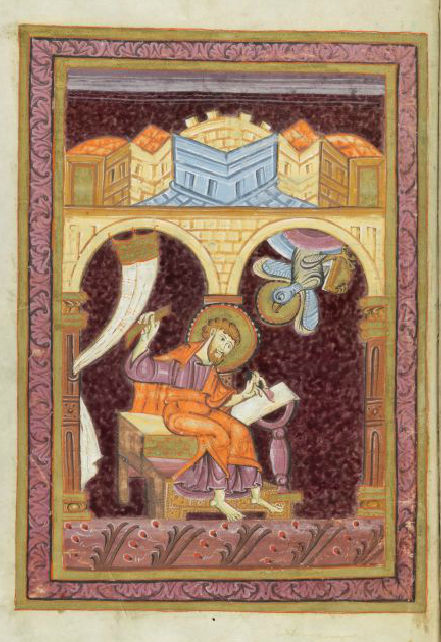

Евангелист Лука. Миниатюра из Мстиславова Евангелия. Новгород, XII век

© Wikimedia Commons Евангелист Лука. Миниатюра из Мстиславова Евангелия. Новгород, XII век

© Wikimedia Commons

Предположим, что нам достался сравнительно простой по графике, грамматике и лексике текст, прочтение которого не вызывает проблем. Можно ли считать, что мы сразу же получаем непосредственный доступ к «тому, как все было на самом деле»? Разумеется, нет. Хорошо известно, что в историческом источнике, даже самом тривиальном, мы находим не «действительность», а взгляд автора, составителя или даже переписчика. Естественно, это касается и русских летописей. Из этого следует, что адекватно прочитать летопись возможно, только как можно больше узнав про ее автора. К несчастью, сделать это очень сложно: допетровская русская культура с большим подозрением смотрела на все проявления индивидуальности; самостоятельность человека рассматривалась как источник соблазна и причина греха. Поэтому летописцы не только не настаивали на неприкосновенности своих сочинений, но и прямо призывали последующих читателей и распространителей исправлять допущенные по неразумию ошибки:

«и ныне, господа отци и братья, оже (если. — Д. Д.) ся гдѣ буду описалъ, или переписалъ, или не дописалъ, чтите исправливая, Бога дѣля, а не клените, занеже (поскольку. — Д. Д.) книгы ветшаны, а умъ молодъ, не дошелъ».

И такие «исправления» (а на самом деле — редактура, переделка, перераспределение акцентов) производились при переписке постоянно. Более того, когда один летописец прекращал работу, следующий мог взять ту же рукопись и продолжить писать на оставшихся чистыми листах. В результате перед современным исследователем оказывается текст, в котором прихотливо сплетаются труды нескольких совершенно разных людей, и прежде чем ставить вопрос о личности каждого из книжников, необходимо разграничить «зоны активности» каждого из них.

Для этого существует несколько приемов.

1. Самый простой случай — если до нас дошло несколько разновременных копий интересующей нас летописи (специалисты по средневековой литературе называют их списками). Тогда, сравнивая эти списки между собой, мы можем наглядно проследить возникновение каждой правки, а если хватит данных — то и прикинуть, кто мог бы эти правки осуществить.

2. Неплохо также (парадоксальным образом!), если редакторское вмешательство было произведено грубой, неаккуратной рукой. Такая правка будет надежно определяться по несуразностям, которые неизбежно возникают при неосторожном редактировании: где-то окажется предложение без глагола, где-то станет непонятно, кого «его», а где-то и вовсе не разобрать, кто на ком стоял.

Пожалуй, самая примечательная ошибка редактора обнаруживается в рассказе Повести временных лет об объединении Новгорода и Киева под властью варяжского князя Олега (882). В начале этого сообщения используются глаголы в единственном числе: «[п]оиде Олегъ... и приде къ Смоленьску...» Но затем внезапно возникает форма ныне утраченного двойственного числа: «[и] придоста къ горамъ хъ Кыевьскимъ». Даже не зная древнерусского, нетрудно заметить, что форма глагола изменилась (если раньше на конце стояло «-е», то теперь видим «-оста»). Понять причины этой ошибки было бы невозможно, если бы в руках исследователей не оказалось так называемой Новгородской первой летописи младшего извода, в которой — в отличие от подавляющего большинства летописей — поход скандинавов на юг описывается как предприятие двух человек: князя Игоря (того самого, которого в 945 году убьют древляне) и его друга и соратника Олега. Еще в конце XIX века Алексей Шахматов показал, что Новгородская первая летопись сохранила в своем составе остатки некоего древнего сочинения, излагавшего многие сюжеты ранней русской истории в нетипичном, еще не доведенном до завершения виде, в том числе Игорь там представал не воспитанником, а ровесником Олега. Автор рассказа Повести временных лет о покорении Киева, видимо, взял это сочинение за основу, но в одном месте забыл заменить форму двойственного числа. Его оговорка дала нам возможность узнать о некоторых деталях истории русского летописания XI — начала XII века.

3. Наконец, если летопись сохранилась в единственном списке и грамматических перебоев в нем не прослеживается, исследователь может ориентироваться на стилистические различия между разными по происхождению фрагментами текста, а иногда и на содержательные противоречия. Скажем, рассказывая о небесных знамениях, наблюдавшихся на Руси в 1061 году, летописец замечает:

«знаменья <...> въ небеси, или звѣздам, ли сълнци, ли птицами, ли етером (другим. — Д. Д.) чимъ, не [на] благо бываеть, но знаменья сиця (такие. — Д. Д.) на зло бывають, ли проявленье рати, ли гладу, ли смьрть проявьляеть».

Но далее из описания событий начала XII века становится ясно, что знамения могут быть как добрыми, так и злыми: все зависит от того, насколько истово будут молиться очевидцы. В одной голове оба этих утверждения вряд ли уживутся, а значит, скорее всего, изложение событий 1061 года написано не тем, кто составил рассказ о громких победах русского оружия, ознаменовавших собой первое десятилетие XII века.

Понятно, что результаты такого анализа будут существенно менее убедительными, чем выводы, полученные первыми двумя способами. Но попытки рассматривать летописный текст как единое целое еще менее продуктивны, поскольку в таком случае наше представление об исторических событиях неизбежно останется слишком обобщенным.

3. Узнать, кем был летописец

Евангелист Иоанн Богослов. Пергамент из Золотой книги бенедиктинского аббатства Пфеферс. Германия, XI век

© Université de Fribourg Евангелист Иоанн Богослов. Пергамент из Золотой книги бенедиктинского аббатства Пфеферс. Германия, XI век

© Université de Fribourg

Разделив летописный текст на разные по происхождению слои, мы можем переходить и к решению следующей задачи — попытаться понять логику авторов, установить, с какого ракурса и в какую сторону был направлен индивидуальный взгляд каждого из них.

Проникнуть в логику автора позволяет детальное знание обстоятельств его жизни. В таком случае историк, подобно актеру, играющему по системе Станиславского, может представить себя на месте своего персонажа и попытаться реконструировать мысли, руководившие человеком прошлого.

Но мы до обидного мало знаем об обстоятельствах жизни конкретных историописателей Древней Руси. Даже авторство одного из важнейших исторических сочинений, Повести временных лет, вызывает очень большие сомнения: во-первых, имя Нестора появляется только в самой поздней из известных нам рукописей с текстом Повести, в то время как в других его произведениях оно фигурирует всегда, а во-вторых, Повесть временных лет расходится в трактовке ряда исторических сюжетов с Житием Феодосия, которое несомненно принадлежит Нестору. Значит, опираться на эту атрибуцию в истолковании текста Повести временных лет не приходится.

С другой стороны, даже не зная конкретных имен и подробностей биографии, мы можем в деталях представить себе социальный портрет тех, под чьим пером сформировалась сюжетная канва российской истории, особенно если будем очень внимательны к мелким деталям. Любая вскользь брошенная фраза, любая третьестепенная фигура на заднем плане могут пролить свет на обстоятельства и причины создания изучаемого нами текста.

Рассказывая о святом Феодосии Печерском, один из летописцев XI века отмечает:

«к нему же и азъ придохъ, худыи и недостоиныи рабъ, и приятъ мя лѣтъ ми сущю 17 от роженья моего».

Там же под 1096 годом книжник пишет от первого лица об очередном нападении степных кочевников:

«и придоша в манастырь Печерьскыи, намъ сущим по кѣльямъ почивающим по заутрени (то есть «когда мы были в кельях и отдыхали после заутрени». — Д. Д.), и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскими. Намъ же бѣжащим задомъ манастыря, а другимъ възбѣгшим на полати, безбожныѣ же сынове Измаилеви высѣкоша врата манастырю и поидоша по кельямъ, высѣкающе двери, и износяху, аще что обрѣтаху в кельи...»

Очевидно, автор или авторы приведенных фрагментов принадлежали к братии Киево-Печерского монастыря. Монастырская жизнь регламентирована в деталях. Ключевой предмет регулирования в монастырских уставах — это служба, состав и порядок следования церковных песнопений. Но немалое внимание уделяется и времени вне службы — трапезам (включая меню и даже поведение за столом), выполнению подсобных работ и индивидуальным занятиям в кельях. При этом весьма желательно, чтобы у монаха не было свободного, не посвященного тому или иному послушанию времени, поскольку праздность неизбежно рождает грех. При этом из той же летописи мы узнаем, что в Киево-Печерском монастыре действовал едва ли не самый строгий из уставов, Студийский.

Занятия историей могут встроиться в подобный образ жизни только при одном условии: если исторический процесс будет рассматриваться исключительно в религиозном ключе, сквозь призму грядущего Страшного суда. А раз так, то не приходится и удивляться той огромной роли, которую играли в древнерусском восприятии истории Библия и учение Церкви: только глубокое знакомство со священной историей и богословской литературой давало летописцу возможность создать такую трактовку событий, которая не пришла бы в противоречие с духом монастырского устава.

Наряду с летописцами-монахами существовали летописцы из белого духовенства и летописцы — служители церквей. Их мировосприятие во многом было похоже на мировосприятие монахов — в конце концов, и те, и другие, и третьи тесно связаны с жизнью церкви, но были и различия, связанные с тем, что священник был существенно больше вовлечен в мирскую жизнь. В частности, по сравнению со своими киевскими предшественниками новгородские летописцы XII–XIII веков кажутся более внимательными к экономике и городскому хозяйству, отмечают голодные и изобильные годы, падения и повышения цен, фиксируют природные катаклизмы и разрушения, которые наносит разбушевавшаяся стихия:

«бысть вода велика вельми въ Волхове и всюде, сено и дръва разнесе; озеро морози въ нощь, и растьрза вѣтръ, и вънесе въ Волхово, и поломи мостъ, 4 городнѣ отинудь бе-знатбе занесе».

То есть «поднялась вода сильно в Волхове и в других реках, сено и дрова унесла; озеро ночью стало замерзать, но ветер разметал льдины и вынес в Волхов, и [этот лед] сломал мост, четыре опоры унесло вообще неизвестно куда».

В результате мы получаем незамысловатую в литературном отношении, но объемную картину городской повседневности русского Средневековья.

Наконец, существовали (во всяком случае, в конце XV века) и летописцы —должностные лица. В частности, описав чудесные обстоятельства рождения Василия II (1415), один из книжников замечает:

«мнѣ же о сем Стефан дьякъ сказа, а в прежнем проречении старца Деменътей печатник ему сказаше, поведа великая княгини Мария».

Очевидно, составитель был принят при дворе и вхож в зарождающиеся московские приказы; поскольку же для процитированной летописи характерна еще и последовательная поддержка великокняжеской власти (в том числе и по тем вопросам, по которым позиция Ивана III расходилась с позицией Церкви), то весьма вероятно, что ее автор и сам принадлежал к несметному племени отечественных бюрократов.

Конечно, предложенные портреты летописцев носят характер веберовских идеальных типов и схватывают источниковую реальность лишь в самом первом приближении. В любом случае летописный текст обычно содержит достаточно деталей, позволяющих представить себе того человека, с которым приходится вести диалог, а значит, и предсказать специфику его реплик.

4. Понять, что летописец хотел сказать

Икона Спаса Пантократора. Миниатюра из Псалтыри Теодора. Константинополь, XI век

© The British Library Икона Спаса Пантократора. Миниатюра из Псалтыри Теодора. Константинополь, XI век

© The British Library

Важной (и по большому счету лишь в последнее время осознанной) проблемой изучения летописных текстов является присутствие в них многочисленных иносказаний. Специфика иносказания в том, что о нем, как правило, не предупреждают; напротив, прибегая к непрямому выражению своей мысли, автор вызывает читателей на своего рода интеллектуальный поединок, предлагая им самостоятельно догадаться, где заканчивается буквальное описание и начинается текст с двойным дном. Понятно, что взаимодействие в таком режиме требует определенной подготовки и от пишущего, и от читающего: оба они должны владеть правилами игры и уметь ее распознать.

Долгое время считалось, что в русской средневековой книжности иносказания не употреблялись: летописцы казались исследователям людьми простыми, чуждыми греческой хитрости и латинской выучки. Действительно, на Руси не было ни состязательного суда, где можно было бы выработать навыки красноречия, ни академий и университетов, где эти навыки можно было бы обобщить, систематизировать и передать молодому поколению. И все же картина немного сложнее. Рассмотрим один пример, предложенный в середине 1990-х годов историком Игорем Данилевским.

В начальной части Повести временных лет, уже сообщив о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди, но еще до рассказа о призвании варягов летописец приводит историю о том, как правители Хазарского каганата попытались обложить данью восточнославянское племя полян:

«и наидоша я козарѣ... и рѣша козари: „Платите намъ дань“. Съдумавше же поляне и вдаша от дыма мечь, и несоша козари ко князю своему и къ старѣишинымъ своимъ, и рѣша имъ: „Се налѣзохомъ дань нову“. Они же рѣша имъ: „Откуду?“ Они же рѣша: „Въ лѣcѣ на горахъ надъ рѣкою Днѣпрьскою“. Они же рѣша: „Что суть въдали?“ Они же показаша мечь. И рѣша старци козарьсти: „Не добра дань, княже! Мы ся доискахомъ оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инѣхъ странахъ“».

Вот перевод этого фрагмента:

«и нашли их (полян. — Д. Д.) хазары... и сказали хазары: „Платите нам дань“. Поляне же, посовещавшись, дали от [каждого] очага по мечу, и отнесли хазары [эту дань] своему князю и старейшинам и сказали им: „Вот, мы нашли новых данников“. Те же сказали [пришедшим]: „Где?“ Пришедшие же сказали: „В лесу, что на горах у реки Днепра“. [Князь и старейшины] же сказали: „Что они дали?“ Пришедшие же показали меч. И сказали старцы хазарские: „Не к добру эта дань, княже! Мы [ее] добились оружием, заточенным с одной стороны, то есть саблями, а у этих — оружие, заточенное с обеих сторон, то есть мечи. Эти [однажды] будут собирать дань и с нас, и с других стран“».

Сцена написана столь прямолинейно и бесхитростно, что усомниться в ее реальности практически невозможно. Неудивительно, что большинство интерпретаторов Повести временных лет рекомендуют читателям задуматься о технологической подоплеке этого рассказа: в частности, в авторитетнейшем издании произведения, в серии «Литературные памятники», в качестве комментария к приведенному отрывку даются сведения о находках мечей и сабель на Восточно-Европейской равнине.

Хорошо известно между тем, что меч обоюдоострый неоднократно упоминается в Библии как оружие праведников. Так, в одном из псалмов (Пс. 149: 5–9) читаем:

«Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный».

В Новом Завете обоюдоострый меч является атрибутом Христа Вседержителя и символом христианского учения:

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. <...> Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей (Отк. 1: 12–13, 16)».

Владеющий обоюдоострым мечом действует от имени Господа, верша праведный суд над отдельными людьми и целыми народами.

Предложенная параллель может показаться натянутой, тем более что ни в Библии, ни в сочинениях авторитетных истолкователей указанных библейских фрагментов не упоминается сабля. Получается, что в рассказе о хазарской дани противопоставляются два объекта — меч и сабля, но символическое значение прослеживается только для одного. Однако, обращают на себя внимание три обстоятельства.

Во-первых, археологические исследования показывают, что производство мечей было налажено на Руси только в X — начале XI века, то есть существенно позже, чем происходили события, излагаемые в обсуждаемом летописном рассказе. При этом мечи оставались атрибутом высших слоев общества, а простые люди (владельцы большинства упомянутых в легенде очагов) к таким сложным и дорогим изделиям доступа не имели.

Во-вторых, из дальнейшего текста мы узнаем, что славяне платили дань хазарам или мехами (статья 859 года), или деньгами (статья 885 года). В этом отношении обсуждаемый рассказ находится в существенном противоречии с остальным летописным текстом.

В-третьих, идея платить дань оружием не вяжется с прочими характеристиками, которыми наделили полян составители летописного текста. Непосредственно перед процитированным фрагментом читаем:

«по сихъ же лѣтѣхъ, по съмьрти братьѣ сея быша обидимы древлями и инѣми околними».

То есть: «а потом, после смерти этих братьев (Кия, Щека и Хорива. — Д. Д.), были [поляне] притесняемы древлянами и иными соседними [племенами]».

Трудно понять, почему племя, которое не решилось защищаться от соседей, обладающих схожим уровнем организации и воинской выучки, неожиданно проявляет такую воинственность перед лицом такого могущественного врага, каким был в обсуждаемую эпоху Хазарский каганат.

Напротив, если искать за рассказом о дани мечами не историческую реальность, а символические структуры, то результаты таких поисков состыкуются с окружающим текстом практически без зазоров. Описывая полян, книжник подчеркивает, что они «бяху мужи мудри и смыслени» (то есть «были мудрыми и рассудительными»). И даже с неохотой признавая, что Русь долгое время хранила нечистые языческие нравы, летописец отмечает, что поляне в этом празднике разврата не участвовали:

«поляне бо своих отьць обычаи имуть, кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ, и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдѣнье имѣху. Брачныи обычаи имяху: не хожеше зять по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по неи, что вдадуче. А древляне живяху звѣриньскимъ образомъ, жиоуще скотьски, убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и сѣверъ, одинъ обычаи имяху, живяху в лѣсѣ, якоже всякии звѣрь...

поляне ведь по обычаю своих отцов живут кротко и спокойно и [искони?] сдержанно вели себя со снохами своими, с матерями и с родителями, [и] со свекровями и с деверями вели себя очень сдержанно. Был у них обычай заключать браки: зять не ходил [сам] за невестой, но приводили [ему ее] с вечера, а наутро приносили приданое, что считали уместным. А древляне жили как дикие звери, ведя образ жизни скота, убивали друг друга, ели нечистое, и браков они не заключали, но крали девиц, вышедших к воде. И радимичи, и вятичи, и северяне одинаковых обычаев держались, жили в лесу, словно обыкновенные звери...»

Очевидно, племя, на землях которого был воздвигнут Киев, будущая мать городов русских, виделось древнерусским книжникам каким-то особенным и будто бы заранее предназначенным для миссии первого объединителя восточнославянских племен. Естественно наделить такое племя и обоюдоострым мечом — атрибутом богоизбранного народа, и именно затем, чтобы устами хазарских мудрецов подчеркнуть предстоящую этому племени важнейшую историческую роль.

Существуют и другие примеры того, когда внешне бесхитростный и прямолинейный летописец вплетает в свой рассказ весьма сложные и требующие расшифровки аллегории. Чтобы понимать этот язык, надо знать библейский текст (причем по возможности не в современном синодальном, а в церковнославянском переводе), учение Церкви, а также, судя по всему, апокрифическую литературу, читать которую вообще-то не полагалось, но которая в большом количестве циркулировала по городам и весям средневековой Руси. Только освоив этот немалый культурный багаж, мы сможем претендовать на то, чтобы беседовать с летописцем на равных.

arzamas.academy

|