МАСКА в античном театре. Театра древней греции маски

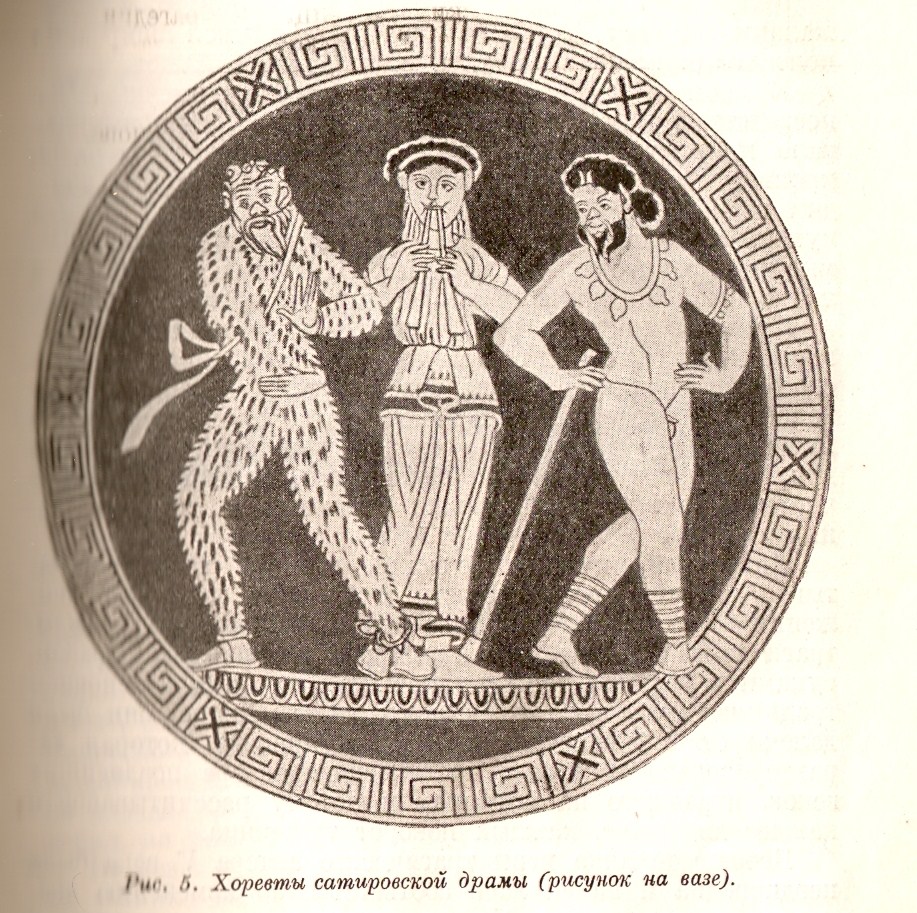

Актерское искусство и маски - Актерское искусство и маски - Театр Древней Греции - Каталог статей Актерское искусство и маски в древнегреческом театре полностью зависело от драматургии и характера театральных представлений в целом. Начальные ритуально-хоровые и хороводные представления требовали от исполнителей – еще не профессиональных артистов – умения поддерживать общий музыкально-ритмизованный ансамбль и четко произносить поэтический текст. Костюмы и маски были однородны для всех хоревтов. Хор в трагедии состоял из 12 человек (при Софокле – из 15). В комедии – из 24 –х.  Главные особенности актерского искусства Древней Греции V века: Главные особенности актерского искусства Древней Греции V века: 1. Актерами были только мужчины, исполнявшие также и женские роли, т.к. в религиозных культовых действах главная жреческая роль всегда была мужской обязанностью. 2. Исполнители в трагедии и комедии были совершенно различными. Это обусловлено различным происхождением обоих жанров. Прототипом трагических актеров были жрецы и другие исполнители культа, а комические актеры вышли из мимов – подражателей, скоморохов, флиаков – болтунов, шутников. У трагиков требовался пафос, а у комедиантов – шутовство. 3. Состав актерской труппы, исполнявшей комедию или комедию ограничивался тремя актерами. 1-й –протагонист, 2-й девтерагонист, 3-й тритагонист). 4. Среди выразительных средств греческого актера отсутствовала мимика, т.к. он играл в маске. Сначала маска несла культовую традицию, а позже она была востребована оптическими и акустическими особенностями греческого театра. В каталоге, отражающем практику греческого театра, числятся 44 мужские маски (17 трагических и 27 комических) и 25 женских (8 трагических и 17 комических). Маска менялась актером в течение спектакля несколько раз, если этого требовало душевное состояние персонажа. Костюм нес ту же функцию, что и маска. Общей чертой костюмов была яркость и пестрота. В основе трагического костюма лежало одеяние дионисовых жрецов – пышное, яркое, многоцветное. Под верхнюю сценическую одежду (хитон) актеры надевали «толщинки», на хитон набрасывали плащ (гиматион или хламида). Ноги трагических актеров были обуты в особую обувь, увеличивающую рост – сапоги с высокой подставкой под подошвой – котурны. Трагический актер, лишенный мимики, в утяжеляющих одеждах, на высоких подставках был малоподвижен. Он должен был виртуозно владеть движениями и жестом. Комический же актер, напротив, двигаться должен был как можно больше. Он использовал цирковые приемы, кувырки, жонглирование, пел, плясал и т.п. И те, и другие должны были очень четки и красиво говорить. Дикции, голосу придавалось большое значение. В эллинистическом театре изменилась и актерская игра. Во-превых, актеры уже были настоящими профессионалами, получающими за свое искусство подчас очень высокие гонорары. Сначала это были только почетные граждане, освобожденные от налогов и воинской службы), Постепенно актерским ремеслом стали заниматься ремесленники, и крестьяне. Во-вторых, исполнители комедий Менандра были теперь чисто драматическими актерами. От них в гораздо меньшей степени требовалось цирковое мастерство. В-третьих, очень выросло техническое мастерство – техника жеста и декламационное искусство. Различали 34 манеры актерского произношения. Театр оставался условным, женщин по-прежнему играли мужчины.  anti4teatr.ucoz.ru МАСКА ТЕАТРАЛЬНАЯ • Большая российская энциклопедия -

-

-

В книжной версии Том 19. Москва, 2011, стр. 271-272 -

Скопировать библиографическую ссылку:

Авторы: А. В. Шестакова Маски античного театра: 1 – трагическая маска; 2 – маска гетеры; 3 – маска крестьянина. МА́СКА ТЕАТРА́ЛЬНАЯ, специальная накладка, надеваемая на лицо или голову актёра. Предшественниками являются ритуальные маски. Применение масок в театре Древней Греции восходит к мистериальной практике дионисийских культов, где маска была непременным атрибутом иерофанта – верховного жреца, изображавшего божество. Гораций в «Науке поэзии» называет изобретателем М. т. Эсхила. Наряду с культовыми истоками использование маски в античном театре было обусловлено значит. размерами театрального здания: покрывавшая не только лицо, но и голову, она увеличивала рост актёра и укрупняла черты лица, придавая им типизиров. и гиперболизиров. выражение; для усиления голоса актёра маску оснащали металлич. резонаторами. В театре Древней Греции различали трагич. маски, выражавшие тревогу, ужас, страдание, скорбь и т. п., обладавшие удлинёнными пропорциями (нередко снабжённые онкосом – выступом надо лбом) и имевшие величавый вид, подобающий богам, царям и героям; комич. маски, изображавшие социально-бытовые типы (горожан, крестьян, купцов, рабов, гетер, параситов, стариков и старух, молодых людей и т. п.) или реальных историч. лиц (обладавшие портретным сходством маски древнеаттич. комедии) и имевшие карикатурный вид. Помимо этого существовали маски звериные и зооморфные, а также маски сатиров (см. Сатировская драма). Облик М. т. со временем трансформировался: застывшее, отрешённое от эмоций выражение архаической М. т. в классич. эпоху сменилось исступлённым выражением страсти, в эпоху эллинизма облагороженным и сублимированным сообразно новому эстетич. идеалу. Актёры рим. театра, не имевшего непосредств. связи с религ. культом, долгое время обходились без масок. Первоначально М. т. применялись только в ателлане. Введение масок в широкий театральный обиход в рим. театре 1 в. связывают с именем комич. актёра Квинта Росция. Комические маски рим. театра отличает утрированная выразительность; трагические – особое «поющее» выражение. Маски актёров пантомима (сольного драматич. танца) отличались закрытым ртом. Римская М. т. имп. эпохи допускала элемент индивидуализации: так, по свидетельству Светония Транквилла, маски богов и героев, предназначенные для трагедий с участием охотно подвизавшегося на театре Нерона, обладали портретным сходством с императором и его окружением. Античные М. т. изготавливались из дерева или полотна, которое натягивали на каркас, покрывали гипсом и раскрашивали. По ходу действия актёр мог менять неск. масок в связи с переходом к изображению др. персонажа или изменением душевного состояния своего героя. В ср.-век. представлениях применение М. т. носило спорадич. характер. Как правило, в масках выступали аллегорич. (напр., Фортуна) и отрицательные персонажи: так, в мистерии маска была атрибутом дьявола и его приспешников – чертей и бесов. В эпоху Возрождения маска стала популярным игровым элементом комедии положений (см. Комедия), в сюжетах которой большую роль играл мотив переодевания с целью не быть узнанным. Во 2-й пол. 16 – сер. 18 вв. М. т. переживала расцвет в рамках комедии дель арте, возникшей в среде венецианского карнавала, который наделил социально-бытовые типы нар. комедии инфернальными и гротесковыми чертами. В комедии дель арте за каждым персонажем была закреплена определённая маска, со временем ставшая обозначением самого персонажа; маски изготавливали из кожи. В 20 в. режиссёры нередко прибегали к маске комедии дель арте в качестве своего рода цитаты: В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, Н. Н. Евреинов, Д. Фо, Э. Де Филиппо, А. Мнушкина, Дж. Стрелер и др. Маски японского театра но: 1 – маска девушки; 2 – маска мужчины. 18 в. В япон. театре но объёмные, вырезанные из дерева маски изображают человеческое лицо, с присущей ему естеств. выразительностью, застывшее в типизиров. выражении осн. эмоции персонажа. Иск-во актёра заключается в сочетании неподвижной маски и сдержанной пластики с эмоц. напряжённостью и интенсивностью ритма игры. Таким образом достигается эффект вариабельности выражения лица (т. н. полувыражения), что позволяет актёру передавать тончайшие нюансы душевного состояния его персонажа. Как правило, в маске выступает только один, ведущий в данной сцене актёр, а также исполнители женских ролей; лица остальных участников действия, включая находящихся на сцене музыкантов, покрывает маскообразный грим. Маскообразный грим применяется также в Пекинской опере (см. Цзинцзюй), япон. театре кабуки, инд. театре катхакали и др. театральных традициях Востока. Представление о театре как о ряжении способствовало утверждению маски в качестве универсальной эмблемы сценич. иск-ва (атрибут Мельпомены в греч. мифологии). bigenc.ru Античный театр. Вклад античного театра заключается в том, что его опыт лежит в основе современной европейской театральной традиции. Вся театральная терминология (театр, сцена, трагедия, комедия, монолог и т.д.) греческого происхождения. Современные драматурги используют темы, мотивы, приемы античных драматургов. Основные открытия театра Древней Греции. Греческий театр возник на основе религиозных культов и всегда сохранял связь с религией. На развитие театральной традиции оказала влияние мифология Др.Греции. Древние греки были земледельцами, поэтому одним из главных богов у них была богиня Деметра (богиня хлебного злака) и бог Дионис (Вакх – бог виноградной лозы). Культы этих богов были популярны в Афинах. Культ богини Деметры был древнее культа Диониса. Культ Диониса придет в Грецию из соседней Фракии и вытеснит культ Деметра, причиной чему выступит постепенный переход от земледелия к виноградничеству и виноделию. Культ Диониса В период с 7 по 6в. постепенно стали создаваться специфические формы культа Диониса, которые явились предпосылкой для рождения греческой драмы. Она будет представлена в 2 видах: трагедия и комедия. Происхождение трагедии. 2 версии: наградой, которая вручалась победителю на театральных состязаниях, был козел. Козел с греч. tragos. Это было самое дешевое животное, которое приносилось в жертву. Traged - буквально козлопевец – исполнитель, который состязался за козла. Трагедия переводится как козлопение – то, что исполняет певец на состязаниях за козла. Выступление солиста сопровождалось хором сатиров. Они составляли свиту Диониса. Исполнители одевались в козлиные шкуры. В результате трагедия будет переводиться как песнь козлов, т.к. tragos - козел + оде – пение = песнь козлов.

Начиная с 5в. до н.э. праздники в честь Диониса – покровителя театра – имели в качестве важного элемента постановки трагедии. На формирование трагедии очень серьезное влияние оказал ритуал мистерии, посвященный богине Деметре. Мистерии проходили в г.Элевсин – элевсинские мистерии. Вспомнить миф о Деметре. Происхождение комедии. Связывают с пением подгулявшей публики, которая шла с празднеств. Участников называли «комос». Шествие ряженых сопровождались песнями. Комедия – песня подгулявшей публики. Эти шествия крестьянской молодежи сопровождались пьянством, сквернословием, шутками, которые имели эротический характер. В отличие от трагедии, где наблюдался единый хор, в комедии наблюдалась схватка, спор 2х хоров, которая наблюдалась как перебранка. Афины как театральная столица древней Греции. Выделяют следующие соц.предпосылки, заставляющие говорить о роли и значении театра Др.Греции. Афиняне были знамениты своей страстью к словесным дебатам, ораторскому искусству. Свой рабочий день гражданин проводил, выступая на народных собраниях, в суде, на заседании городских комиссий. Афины – торговый город, находящийся на пересечении торговых путей. В него приезжали жители других городов полисов, варвары. Поэтому в Афинах рождалась неповторимая экзотическая атмосфера, которая влияла на характер повседневной жизни жителей города. Афиняне тратили огромные деньги на проведение праздников. Часть средств приходила из городской казны, а часть составляли сбережения граждан. Число праздников в Афинах было больше, чем в других городах. Общегородских праздников было 45.

Театральный календарь. К сер.5в. складывается т.н. театральный календарь. Он состоял из 1) Малых дионисий (Сельских дионисий). Они проводились декабрь-январь , 2) Ленеи (январь-февраль), 3) Большие или Городские дионисии (март-апрель). Особую группу людей, которые бывали на всех зрелищах, постановках называли театралами. Зрелищная культура древнегреческого спектакля. Она был представлен масками и костюмами. В масках выступали все актеры. Их реальный облик зритель не видел никогда. Перед зрителем мб представлен только масочно-костюмный облик персонажа. Главным прототипом маски и костюма ведущего актера в греческих постановках (протагонист) выступает облик жреца в элевсинских мистериях. Внешний вид жреца рождал ассоциации с богом (обилие украшений, маска, цвет одежды). 21.02.13 Характерные особенности масок театра Древней Греции. Маски фиксируют основные черты персонажа (пол, возраст, соц.происхождение, черты характера). Маска может передавать эмоциональное состояние героя, которые определяют логику его поведения. В трагедиях маска передает состояние ужаса, страдание, жажду мщения. В комедиях маска (по Аристотелю) передает «нечто» безобразное и искаженное, но на этих максах нет эмоции страдания. Количество масок в постановках остается для нас открытым вопросом. Можно предположить, что уже к 5в. до н.э. их количество равняется количеству персонажей (встречались случаи, когда одному герою могли соответствовать 2 маски). Анри Башо «Эдип путник». Маски в древнегреческом театре не превышали размеров головы человека. маски изготавливались из разных материалов: кожа, дерево, льняные ткани, пропитанные клейстером. Поверх маски надевался парик. Т.к. актеры играли в масках, к игре актера предъявляли требования в плане совершенного владения своим голосом, мастерства исполнения как мужских, так и женских ролей, искусства трансформации, пластической выразительности актера, умения выстраивать общение по трехсложной схеме: актер, окружение, хор. Встречались и асимметрические маски (с двойным изображением). Костюм указывал на соц.происхождение, эмоции. Древнегреческие актеры облачались в длиннополые хитоны, длиной могли доходить до щиколоток, был богато украшен. В классической эпохе никаких подкладок под одежду не было. Обувь у древнегреческого актера – сандалии на плоской подошве с треугольным носочком, загнутым вверх. Важным сценическим элементов мб костюмы хоревтов. В тех ситуациях, когда они обращась к зрителям от лица афинских граждан, они могли скидывать свои верхние костюмы, оставаться в другой. Особенности хора в театре Др.Греции. В хор набирались обязательно граждане полиса, но хор состоял из любителей. Хоревты проходили спец.подготовку, которая позволяла им приобрести навыки хорового исполнения, заучивания текста. Хоры распадались и собирались вновь в зависимости от сезона. Количество человек в хоре при Софокле равнялось 15. Возраст хоревтов порядка 30 лет. Выдвигалось особое требование к голосовой и физической выносливости актера. Хоревты находились на орхестре. Могли перемещаться, танцевать, соперничать друг с другом. Это особенно характерно для Эсхила и Аристофана. У Софокла, а потом у Еврипида хор потеряет былую активность, остается как выразительная часть спектакля. В образе хоревтов прослеживается связь с актерами обрядовых игрищ. Выделяется преемственность с празднествами Диониса (связь с козлоногими существами, составлявшими свиту бога). В.И.Березкин «Искусство и сценография мирового театра от истоков до сер.20в.». Структура древнегреческого театра. Орхестра – круглая площадка, которая была первым и основным местом действия в древнегреческом театре. По мере уменьшения роли хора орхестра меняется с полного круга до полукруга. Уже в Др.Риме на полукруглой орхестре не ведутся выступления. Это место будет использоваться как пространство, где сидели сенаторы в качестве зрителей. Играть актеры будут на проскениуме – площадка, которая была приподнята, имела прямоугольную форму. Она примыкала к стене скены. Доходила до середины орхестры. Театрон – места для зрителей, сначала деревянные, затем каменные. Приходили с подушечками, если было холодно. Располагался на склоне холма, это рождало возможности для акустических эффектов. Кол-во зрителей достигало нескольких десятков тысяч (в театре Диониса ко-во зрителей 27 тыс.). Скена – палатка, домик. Место хранения реквизита. Место выхода/ухода актера. Алтарь – располагался в середине орхестры на трехступенчатом возвышении. Там находился исполнитель дифирамбов. В трагедиях алтарь обретал значение худ.образа, т.е. указывал на место существования бога. Эккиклема (энкиклема) – площадка, которая выкатывается из скены на орхестру, предназначалась для изображения тех событий, которые проходили на границе 2 миров: человеческого и божественного, земного и небесного. Семантика эккиклемы связана с образом телеги (или корабля - катафалка), которые возили первоактеры во время Сельских дионисий. На них возили антропоморфное существо. Эорема – машина, которая служила для передвижения актеров по воздуху. В отличие от эккиклемы, которая имеет свои корни в ритуальной зрелищности, эорема -это спец. театральное изобретение. Декораций в античности не существовало как таковых. На место действия указывали 2мя способами: 1) посредством игрового плана, т.е. проходы, уходы хоревтов, актеров, приходы, перемещения по орхестре, 2) декорационный (функцию декораций выполняла архитектура скены – 3 ее двери указывали на 3 места действия – храм, дворец, дом). К кон.5в. до н.э. появились живописные декорации, но они накладывались на архитектуру скены. В эпоху эллинизма стали появляться декорационные элементы, которые имели 3хмерное оформление (призма). На каждой грани (их 3) – то или иное место действия. Для указания места действия могли использоваться опускающиеся щиты, занавески. studfiles.net МАСКА в античном театре | Энциклопедия Всемирная историяМаска трагедии и комедии в драматических постановках. Маска, как хорошо известно, была существенной чертой театрального перформанса в древней Греции; наряду с костюмом, театральной машинерией и некоторыми другими атрибутами драматического действия, она занимала важнейшее место среди утвердившихся в древнегреческом театре сценических приемов. О начальном этапе развития маски сохранилось немного свидетельств, особенно это справедливо в отношении маски комедии. Уже Аристотель в IV в. до н.э. пессимистически замечает о комедии, что «только когда она уже имела известные формы, начинают упоминаться имена ее сочинителей; но кто ввел маски, кто — пролог, кто увеличил число актеров и т. п., остается неизвестным» (Aristot. Poet., 5, p. 1449 b 2-5). Зачинателем трагического жанра греки считали Феспида, жившего во второй половине VI в. до н. э., с которым и связывают возникновение маски в драматическом представлении. Согласно Свиде (X в.), Феспид, играя роли в своих пьесах, сначала намазывал лицо белилами, затем стал использовать маски из некрашеного полотна. Этот же лексикограф сообщает, что Хирил внес в маски и костюмы некие усовершенствования, о которых у нас нет других сведений, а Фриних первым ввел женские маски. Наконец, Эсхил стал использовать раскрашенные полотняные маски, которые потом и стали наиболее распространенными. Видимо, поэтому Гораций называет именно Эсхила «изобретателем» масок (Ars poet., 278). Свидетельства о производстве масок в эпоху расцвета древнегреческого театра очень скудны. Большинство источников говорит о том, что маски делались из ткани (Suid., s. v. Θέσπις), вымоченной в гипсе (Arisoph. Ran., 406). В связи с историей театра V в. до н. э. во «Всадниках» Аристофана мы встречаем обозначение мастера, который изготавливал маски – σκευοποιός (ст. 232). Однако в других контекстах понятие σκευήv означает реквизит, и таким образом σκευοποιός употребляется в отношении изготовителя реквизита вообще. Попытки современных исследователей воссоздать маски, в которых можно было бы говорить, петь и танцевать, показали, что лен, вымоченный в гипсе (эквивалент современного медицинского гипса) или проклеенный и покрытый гипсом, можно использовать в качестве материала для изготовления масок с помощью специальной формы, которая могла делаться из глины или из дерева и имела специальную прорезь для рта. Аристофанов Эсхил, видимо, намекает на подобную технологию, когда говорит, что использовал полководца Ламаха в качестве формы, по которой сделал своих Патроклов и Тевкров (Ran., 1039–1040). Вследствие того, что древние театральные маски были сделаны из недолговечных материалов, таких как кожа и ткань, до нашего времени не дошло ни одного оригинального экземпляра. Поэтому в основе наших знаний о масках, использовавшихся в древнегреческом театре, лежат, главным образом, два типа исторических источников: художественно-изобразительные и письменные. К первому типу можно отнести различные произведения пластического и графического искусства, в том числе настенные изображения, мозаики, терракотовые копии театральных масок, статуэтки актеров, вазовые росписи, элементы архитектурного орнамента. Второй тип источников составляют чрезвычайно скудные свидетельства об использовании и внешнем виде масок в литературных памятниках. Аристотель в «Поэтике», рассуждая о греческом театре IV в. до н. э., весьма лаконично сообщает о практике использования масок в комических постановках (Poet., 1449 а, 35; 1449 b 4). Примечательно, что в большом пассаже, посвященном трагедии, он ни разу не упоминает о масках (1449 b 21 sqq.). Фрагментарное сообщение о масках встречается в «Анахарсисе» Лукиана (23). Краткие сведения об изобретении и постепенном усовершенствовании масок содержатся в лексиконе Свиды. Но наибольшую ценность имеет подробный перечень трагических, комических и сатировских масок в «Ономастиконе» лексикографа Юлия Поллукса из Навкратиса, составленном во II в. н. э. (IV, 133-154). Это произведение принадлежит популярному в то время жанру лексикона. «Ономастикон» представляет собой наиболее полный из дошедших до нас письменных источников о драматических масках в античности. Статью разместил(а) Кулишова Оксана Викторовна доктор исторических наук, профессор кафедры истории древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета w.histrf.ru Характерные особенности масок театра Древней Греции Читайте также: - I) Отечественная анатомия Древней Руси

- I. Особенности афферентной части дуги

- I. Особенности оогенеза (по сравнению со сперматогенезом)

- II,Б. Особенности пути кровотока

- II. Искусство Древней Греции.

- II. Сердечный приступ (инфаркт миокарда). Характерные признаки (симптомы).

- II.4. Философия древней Индии и Китая.

- III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- III. Сознательная реакция: особенности рефлекторной дуги

- III.11 Древнейший Закон

- VI. Особенности технического обслуживания и ремонта жилых зданий на различных территориях

- XVIII в. в европейской и мировой истории. Особенности экономического разви-тия стран Европы.

| |

Маски фиксируют основные черты персонажа (пол, возраст, соц.происхождение, черты … характера). Маска может передавать эмоциональное состояние героя, которые определяют логику его поведения. В трагедиях маска передает состояние ужаса, страдание, жажду мщения. В комедиях маска (по Аристотелю) передает «нечто» безобразное и искаженное, но на этих максах нет эмоции страдания. Количество масок в постановках остается для нас открытым вопросом. Можно предположить, что уже к 5в. до н.э. их количество равняется количеству персонажей (встречались случаи, когда одному герою могли соответствовать 2 маски). Анри Башо «Эдип путник». Маски в древнегреческом театре не превышали размеров головы человека. маски изготавливались из разных материалов: кожа, дерево, льняные ткани, пропитанные клейстером. Поверх маски надевался парик. Т.к. актеры играли в масках, к игре актера предъявляли требования в плане совершенного владения своим голосом, мастерства исполнения как мужских, так и женских ролей, искусства трансформации, пластической выразительности актера, умения выстраивать общение по трехсложной схеме: актер, окружение, хор. Встречались и асимметрические маски (с двойным изображением). Костюм указывал на соц.происхождение, эмоции. Древнегреческие актеры облачались в длиннополые хитоны, длиной могли доходить до щиколоток, был богато украшен. В классической эпохе никаких подкладок под одежду не было. Обувь у древнегреческого актера – сандалии на плоской подошве с треугольным носочком, загнутым вверх. Важным сценическим элементов мб костюмы хоревтов. В тех ситуациях, когда они обращась к зрителям от лица афинских граждан, они могли скидывать свои верхние костюмы, оставаться в другой. refac.ru

|