Ностальгический клуб любителей кино . Древние римляне и греки

10 распространённых заблуждений о мифах древних греков и римлян1. Греческая и римская мифология не отличаютсяДревние мифы Греции и Рима. Общеизвестно, что в пантеон богов в римской мифологии черпает корни из мифологии греков. Так, прообразом римской Венеры является греческая Афродита, а Юпитер в мифологии греков равнозначен Зевсу. И таких примеров множество. Из-за этого есть мнение, что между мифами древней Греции и древнего Рима нет никакой разницы. Но это не так. Например, римляне считали, что достойная жизнь гарантирует высокий статус в загробной жизни, тогда как древние греки загробную жизнь во главу угла не ставили.2. У древних греков был единый пантеон боговУ древних греков был единый пантеон богов. Как и многие религии, древнегреческая мифология развивалась и изменялась с течением времени. Ученые считают, что мифы и предания начали развиваться около 2000 года до нашей эры, и они, вероятно, пришли из других древних религий, к примеру, критянской. Илиада и Одиссея были написаны Гомером между 800 и 700 г.г. до н.э., а к тому времени, система верований сильно изменилась. Например, в эллинистический империи люди часто почитали основателей своих городов, а живущие рядом с водоемами люди верили в нимф и почитали их. Кроме того, многие из преданий довольно долго передавались в устной форме, поэтому неудивительно, что они изменились с течением времени. 3. Олимпийских богов всего 12Боги Олимпа. Принято считать, что существовало 12 богов и богинь, которые якобы жили на горе Олимп. Проблема в том, что различные источники, в том числе различные древнегреческие тексты, не всегда упоминают одних и тех же богов. К олимпийцам относятся Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Аид, Афродита, Гефест, Гермес и Гестия либо Дионис, при этом некоторых из них иногда заменяют на Геба, Гелиоса, Селену, Эос, Эроса или Персефону.4. Титаны - злые божестваТитаны - злые божества. Титаны - божества в греческой мифологии, которые породили олимпийцев, таких как Зевс, Посейдон, Гера, Аид, Деметра и Гестия. Далее эти молодые боги свергли титанов. Хотя в настоящее время титанов принято изображать плохими, на самом деле, они, как и олимпийцы, обладали человеческими качествами — т. е. среди них были как хорошие, так и плохие, как и среди других богов.5. Зевс — всемогущий богЗевс — всемогущий бог. Это заблуждение произошло из-за проецирования аспектов современных религий на древние. Много людей считают, что Зевс был некой древней версией их истинного, всемогущего Бога, но это было далеко не так. Судя по описаниям, Зевсу были присущи многие человеческие качества, а также он не мог контролировать все, в том числе других богов и судьбу.6. Аид — воплощение злаАид — воплощение зла. Принято считать, что Аид был каким-то коварным злодеем. Это заблуждение родилось в связи с тем, что он управлял подземным миром. Эта работа на самом деле была поручена ему Зевсом, а Аид просто добросовестно исполнял ее. Естественно, Аид не был совершенным — к примеру, он похитил Персефону. Но кто не без греха... Аида вовсе не считали злым или кем-то вроде дьявола.7. Все боги были вымышленными персонажамиГреческие полубоги. На самом деле, в греческой мифологии поэты часто описывали полубогов, которые не имели ни малейшего отношения к божествам. Они часто были реальными людьми, которые считались героями. Именно поэтому их описывали как богов.8. Пандора открыла ящик, выпустив зло в мирПандора, открывающая ящик. Выражение "ящик Пандоры" довольно хорошо известно, но в оригинальных мифах нет никакого упоминания насчет открывания коробки. Миф появился в стихотворении под названием "Труды и дни" древнегреческого поэта Гесиода, которое было написано около 700 г. до н.э. Также в данном стихотворении Пандора открыла пифос (большой древнегреческий кувшин), выпустив зло в мир. В 16-м веке писатель по имени Эразм Роттердамский перевел эту историю на латынь, заменив пифос на ящик.9. Древние греки поклонялись Аресу, богу войныАрес - бог войны. Поскольку одна из самых эпических поэм — "Илиада" повествовала о войне, многие люди посчитали, что бога войны почитали в древнегреческой мифологии. На самом деле, люди старались даже не упоминать Ареса, поскольку тот считался жестоким и у него был трудный характер. Более того, в мифах говорится о том, что Ареса недолюбливали даже его собственные родителеи, Зевс и Гера.10. О древних мифах давно забылиДревние мифы живы и сегодня. Хотя религии, о которых сегодня шла речь, полностью исчезли около 9 века н.э., отсылки на них до сих пор существуют (причем, не только в поп-культуре, хотя есть ряд фильмов о Геракле). Олимпиада изначально была фестивалем в честь Зевса, а некоторые ученые утверждают, что мифология повлияла на христианство. Иисуса часто сравнивают с Дионисом, греческим богом, связанным с вином, ритуалами и плодородием.hist-etnol.livejournal.com 10 распространённых заблуждений о мифах древних греков и римлян Мифы древних римлян и греков. Мифы Древнего Рима и Древней Греции и сегодня пользуются огромной популярностью. Но при этом существует целый ряд шаблонов и стереотипов о мифологии этих двух древних народов. В этом обзоре мы развенчаем распространённые заблуждения о древних богах и мифах с ними связанных. 1. Греческая и римская мифология не отличаются Древние мифы Греции и Рима. Общеизвестно, что в пантеон богов в римской мифологии черпает корни из мифологии греков. Так, прообразом римской Венеры является греческая Афродита, а Юпитер в мифологии греков равнозначен Зевсу. И таких примеров множество. Из-за этого есть мнение, что между мифами древней Греции и древнего Рима нет никакой разницы. Но это не так. Например, римляне считали, что достойная жизнь гарантирует высокий статус в загробной жизни, тогда как древние греки загробную жизнь во главу угла не ставили. 2. У древних греков был единый пантеон богов У древних греков был единый пантеон богов. Как и многие религии, древнегреческая мифология развивалась и изменялась с течением времени. Ученые считают, что мифы и предания начали развиваться около 2000 года до нашей эры, и они, вероятно, пришли из других древних религий, к примеру, критянской. Илиада и Одиссея были написаны Гомером между 800 и 700 г.г. до н.э., а к тому времени, система верований сильно изменилась. Например, в эллинистический империи люди часто почитали основателей своих городов, а живущие рядом с водоемами люди верили в нимф и почитали их. Кроме того, многие из преданий довольно долго передавались в устной форме, поэтому неудивительно, что они изменились с течением времени. 3. Олимпийских богов всего 12 Боги Олимпа. Принято считать, что существовало 12 богов и богинь, которые якобы жили на горе Олимп. Проблема в том, что различные источники, в том числе различные древнегреческие тексты, не всегда упоминают одних и тех же богов. К олимпийцам относятся Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Аид, Афродита, Гефест, Гермес и Гестия либо Дионис, при этом некоторых из них иногда заменяют на Геба, Гелиоса, Селену, Эос, Эроса или Персефону. 4. Титаны - злые божества Титаны - злые божества. Титаны - божества в греческой мифологии, которые породили олимпийцев, таких как Зевс, Посейдон, Гера, Аид, Деметра и Гестия. Далее эти молодые боги свергли титанов. Хотя в настоящее время титанов принято изображать плохими, на самом деле, они, как и олимпийцы, обладали человеческими качествами — т. е. среди них были как хорошие, так и плохие, как и среди других богов. 5. Зевс — всемогущий бог Зевс — всемогущий бог. Это заблуждение произошло из-за проецирования аспектов современных религий на древние. Много людей считают, что Зевс был некой древней версией их истинного, всемогущего Бога, но это было далеко не так. Судя по описаниям, Зевсу были присущи многие человеческие качества, а также он не мог контролировать все, в том числе других богов и судьбу. 6. Аид — воплощение зла

Аид — воплощение зла. Принято считать, что Аид был каким-то коварным злодеем. Это заблуждение родилось в связи с тем, что он управлял подземным миром. Эта работа на самом деле была поручена ему Зевсом, а Аид просто добросовестно исполнял ее. Естественно, Аид не был совершенным — к примеру, он похитил Персефону. Но кто не без греха... Аида вовсе не считали злым или кем-то вроде дьявола. 7. Все боги были вымышленными персонажами

Греческие полубоги. На самом деле, в греческой мифологии поэты часто описывали полубогов, которые не имели ни малейшего отношения к божествам. Они часто были реальными людьми, которые считались героями. Именно поэтому их описывали как богов. 8. Пандора открыла ящик, выпустив зло в мир

Пандора, открывающая ящик. Выражение "ящик Пандоры" довольно хорошо известно, но в оригинальных мифах нет никакого упоминания насчет открывания коробки. Миф появился в стихотворении под названием "Труды и дни" древнегреческого поэта Гесиода, которое было написано около 700 г. до н.э. Также в данном стихотворении Пандора открыла пифос (большой древнегреческий кувшин), выпустив зло в мир. В 16-м веке писатель по имени Эразм Роттердамский перевел эту историю на латынь, заменив пифос на ящик. 9. Древние греки поклонялись Аресу, богу войны

Арес - бог войны. Поскольку одна из самых эпических поэм — "Илиада" повествовала о войне, многие люди посчитали, что бога войны почитали в древнегреческой мифологии. На самом деле, люди старались даже не упоминать Ареса, поскольку тот считался жестоким и у него был трудный характер. Более того, в мифах говорится о том, что Ареса недолюбливали даже его собственные родителеи, Зевс и Гера. 10. О древних мифах давно забыли

Древние мифы живы и сегодня. Хотя религии, о которых сегодня шла речь, полностью исчезли около 9 века н.э., отсылки на них до сих пор существуют (причем, не только в поп-культуре, хотя есть ряд фильмов о Геракле). Олимпиада изначально была фестивалем в честь Зевса, а некоторые ученые утверждают, что мифология повлияла на христианство. Иисуса часто сравнивают с Дионисом, греческим богом, связанным с вином, ритуалами и плодородием.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/111215/27538/

www.mgorskikh.com Религия. Во что и как верили древние греки и римляне Здравствуйте! Меня зовут Ирина Калитеевская, я редактор сайта Arzamas — и в этой лекции речь пойдет о том, во что верили древние греки и древние римляне. Вообще, может показаться, что уж про это мы всё и так знаем с детства. Но в действительности истории о Зевсе, Аиде, Андромеде, Геракле и горгоне Медузе довольно мало говорят нам об античной религиозности. То есть, конечно, в Посейдона и Юнону греки и римляне верили. Но что это для них значило? Как они представляли себе этих богов, как общались с ними, какие функции им приписывали? Какое место боги занимали в их жизни? Для того чтобы всё это выяснить, мы поехали на истфак МГУ и поговорили с Алексеем Белоусовым, филологом-классиком, специалистом по истории античных религий. Да, мы привыкли жить в сознании того, что уж о греках и римлянах мы точно всё знаем. Все мы прочитали «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, и что-то новое тут сказать, как кажется, сложно. Уж скорее новое можно ожидать от исследования каких-нибудь новых тибетских текстов или от социальных антропологов, которые нашли какое-нибудь новое религиозное явление где-нибудь на островах Папуа — Новой Гвинеи. Но никогда ничего не было дальше от наших представлений, чем греческая и римская религия. Чтобы увидеть и оценить античную религию по ее собственному достоинству, нам приходится отказываться от того, что мы обычно под религией понимаем. Нам приходится учиться относиться к иному, исходя из него самого, а не исходя из нас, не перенося наших представлений на какую-то иную культуру. Основная проблема заключается в том, что мы все время применяем европоцентристское, скажем так, или ориентированное на христианство понятие религии, причем на христианство XIX века: это религия как некий внутренний огонь, необходимость в чем-то сверхъестественном, тоска по непостижимому, религия как чувство, как некий личный опыт общения с божеством. И это все Античности было вообще чуждо по природе. В 1970–80-е годы в исследованиях греческой и римской религий наметился значительный прогресс, который был связан в первую очередь с тем, что ученые начали избавляться от этого понятийного балласта, и с тех пор стало расти именно позитивное, положительное знание о средиземноморских религиях в их цельности и самобытности. В этом смысле изучение греческой и римской религий — это сегодня научный авангард. Итак, выясняется, что связь античных религий с мифологией гораздо сложнее, чем кажется нам, привыкшим к единобожию. А наши глубокие познания в области античных мифов, возможно, не приближают, а только отдаляют нас от понимания религиозности древних греков и римлян. В чем же заключалась ее специфика? В единобожных религиях, таких как ислам или христианство, боги внемирные, они находятся за пределами этого мира. В то время как все античные боги — они находятся здесь, внутри нашего мира. Если представить себе, что наш мир — это яйцо с твердой скорлупой, то в античном представлении люди и боги — внутри этой скорлупы. Медный, по Гомеру , небесный свод нельзя пробить. Поскольку боги не запредельны этому миру, в отличие, например, от христианского бога, они и сами являются членами этой общины. А поскольку от взаимоотношений с ними зависит благосостояние общины и ее процветание, правильные отношения с ними должны строиться не просто как с другими равноправными членами общины, а как с теми членами общины, которые являются одновременно ее покровителями. По-римски слово «священный» значит «то, что принадлежит богу» — это юридическая собственность божества. И в Риме отношения между гражданской общиной и божеством строились по точно такой же модели, как отношения между патроном и клиентом. То есть это, по сути дела, отношения равных с определенной долей преимущественной властности со стороны божества. Иногда говорят об особом вотивном измерении античной религии. Оно связано с этими отношениями доверия между клиентом и патроном и с понятием посвящения как дара, который делается или в надежде на то, чтобы что-то получить (это известный принцип do ut des — «я даю, чтобы ты дал»), или в благодарность. Поэтому бывают посвящения по обету, а бывают благодарственные. При этом важно понимать, что, несмотря на свой юридический характер, отношения с богами не существуют как что-то отдельное: каждое действие так или иначе связано с богами, как-то их касается. Религии нет как отдельного общественного института. Ни в греческом, ни в латинском языках нет даже слова, которое можно было бы перевести как «религия». Но она везде, она пронизывает все сферы жизни. Религия как вода, в которой плавают рыбы: какое бы действие они ни совершали, они все время совершают его в воде. Или, если представить себе античное общество как промокашку, смоченную водой, то влага в этой промокашке — это и есть религия. Потому что даже название для занятия любовью у греков — aphrodisiazo, «заниматься делом Афродиты». Любой социальный акт является религиозным. Еще одно важное отличие античной религиозности от современной заключается в том, что от богов зависит процветание всей гражданской общины, а значит, и отношения с ними должны устанавливать не отдельные личности, а коллектив граждан. В греческой и римской религии нет представления — вернее, есть, но оно считается скорее явлением суеверного — о том, что, для того, чтобы пообщаться с богом, нужно уединиться в своей келье и мысленно завести с ним разговор. Вплоть до поздней Античности не было даже молчаливой молитвы, молитва была всегда вслух. Каждый религиозный акт является открытым актом. Любое религиозное действие должно быть видно. Как и все, что в Античности может получить обозначение общественного действия, оно всегда совершается в пространстве гласности. Русское слово «гласность» не очень удачно, потому что оно говорит скорее о голосе, а тут важно подчеркнуть аспект видения — то есть гласности или, скажем так, очевидности. Твой религиозный акт, например жертвоприношение, должен быть виден. Поэтому религия и греков, и римлян — это коллективная религия, это религия группы, и в первую очередь это религия полисная, религия гражданского организма. Город и полис, гражданская община, цивитас становятся тем, скажем так, никогда не исчезающим (вплоть до принятия христианства) мыслительным горизонтом, из которого Античность мыслит саму себя и свои действия. Итак, в античных религиях боги живут в посюстороннем мире и являются членами и покровителями общины, с которыми граждане заключают своего рода договор. При этом любое взаимодействие с богами касается всей общины и поэтому может совершаться только на виду у всех и вместе с другими людьми. Еще одно очень важное отличие, которое нам может быть сложно осознать, — это что ни в Греции, ни в Риме никогда не было единой мифологии. Сама по себе мифология — греческая, римская, да и, в принципе, вообще любая, — на самом деле никогда не является чем-то единым. Нам она кажется единой, потому что Кун в своей известной гимназической книжке очень уж все красиво и складно описал . На самом деле сейчас обычно говорят, что любой мифологический сюжет — это сумма его разнообразных преданий. Существуют местные предания. Допустим, одно предание об Артемиде в Эфесе, другое — в Спарте, третье — например, в Афинах. Это местные варианты какого-то мифа; иногда там может быть одна сюжетная линия, но различаются частности. Самый известный, наверное, пример, который приходит мне в голову, — это миф об Ахилле. Ахилл, или Ахиллес, — это герой Троянской войны. Он был сыном царя Пелея и морской богини Фетиды. Фетида попыталась сделать его бессмертным, но безуспешно (подробности, конечно, в разных преданиях разные). И в конце концов Ахилл погиб. По одной версии, Ахилл погиб, и всё, а по другой — Фетида его вымолила, и Посейдон создал для Ахилла остров на Черном море. И свое земное тело он оставил под Троей — Ахилл похоронен на мысе Сигей, где существовало культовое место, — а какое-то другое свое тело, бессмертное, он обрел на этом острове. Последние свидетельства об этом относят к римскому времени. С другой стороны, существует миф о Зевсе, он верховный царь двенадцати богов, и, естественно, он бессмертный. Однако, например, на Крите показывали его могилу. И тем не менее там его все равно почитали как бессмертного бога. Более того, одно и то же божество может в разных обстоятельствах иметь совершенно разные качества и функции, и в зависимости от этой ипостаси к его имени добавляется одна из его так называемых эпиклез. Эпиклезой (epiklesis) обычно называют культовое прозвище божества. Например, Зевс Счастливый, или Зевс Подземный, или, например, Аполлон Врач. В каждом полисе эти всем известные боги из греческой мифологии почитались с определенными эпиклезами, культовыми прозвищами. Иногда один бог может дробиться даже в одном и том же обществе. Например, в Афинах почитались и Зевс Податель Счастья, и Зевс Хтонический. В последнем случае он мог изображаться в виде змеи и являться хранителем дома. Барельеф с изображением Зевса Хтонического в виде змеи и его почитателей. IV век до н.э. creativityandhealing-kalina.blogspot.com Или, например, одно дело так называемая Артемида Орфия в Спарте, на алтаре которой хлестали спартанских мальчишек до крови (в этом обычно видят символическую замену человеческих жертвоприношений, которые бытовали в Греции): в данном случае она важная богиня для ритуала перехода, ритуала посвящения спартанских юношей в другую социальную и возрастную категорию. И совершенно другое дело — известная Артемида Эфесская, в которой многие справедливо видят изначально малоазийское божество, подобное Великой Матери Кибеле, которое имеет совершенно другое культовое содержание: это в первую очередь кормительница, подательница всего живого. Или Ахилл, который в одном месте является героем, а в другом — самым главным богом, как, например, в причерноморском городе Ольвия. Терракотовая фигурка Артеми-ды Эфесской. I век до н. э.Musée du Louvre; Wikimedia Commons Существовало множество попыток свести это все к какой-то складной истории, и невозможно их вообще не принимать в расчет, но при исследовании религий приходится быть осторожным, потому что мы не можем быть уверены, что, например, исследуя государственный пантеон греческого города Ольвия в Днепро-Бугском лимане и имея дело с местным Зевсом, мы имеем дело с тем же самым Зевсом, о котором нам рассказывается, например, в каком-то обрывочном предании у другого писателя, который жил где-нибудь в Малой Азии. В Риме то же самое. Единственное отличие Греции от Рима заключается в том, что в римских религиях было больше порядка. Греция — даже континентальная Греция с ее четырьмя группами диалектов в архаическое и классическое время, — это очень разнообразный мир. В Риме в этом смысле больше порядка, потому что город, в котором живут римские граждане, будь это даже какая-нибудь отдаленная колония в Германии или в Галлии, все равно в каком-то смысле отражает римский пантеон: в нем все равно есть какие-то базовые вещи, относящиеся к культу, свойственные и Городу с большой буквы. Тем не менее даже в этих городах иногда главенствующее положение занимает не Капитолийская триада, как в Риме, а местные боги. Капитолийская триада (справа налево): Минерва, Юпитер и Юнона. Барельеф Арки Траяна. Беневенто, 114—117 годы © Roger Ulrich / CC BY-NC 2.0 Капитолийская триада — это три божества, Юпитер, Юнона и Минерва, которым было посвящено главное святилище Рима — Капитолий. Но это не значит, что они были главными богами для всего Древнеримского государства. Таким образом, правильнее говорить не о какой-то единой греческой или римской религии, а о множестве религий. В такой ситуации вообще не вставал вопрос о том, кто к какой вере принадлежит. Мы привыкли мыслить христианскими категориями, и даже в современной жизни, когда некоторые наши знакомые вдруг начинают креститься, ходить в церковь, вообще активно воцерковляться, мы говорим: ну вот, обратился. Вот это понятие обращения — чисто христианское; в Античности мы его не знаем до самого позднего времени. С точки зрения римлянина или грека, мир очень многообразен и существуют разные способы воззрения на одни и те же вещи. И признавая, например, над собой главенство какого-то одного бога, ты, возможно, лишаешь себя благодушия со стороны других богов. Здесь открытая система, она вмещает в себя со временем все; в нее могут попасть любые боги — но это должно быть санкционировано самой гражданской общиной. Нельзя просто взять и ввести культ Митры в Риме, нужна определенная юридическая санкция на это, потому что гражданская община является источником «религиозного откровения» любой религии. Митру изначально почитали в Древнем Иране и Древней Индии. Это был бог солнца, бог правосудия, бог, карающий клятвопреступников… Его культ был очень популярным и проник в религиозные системы самых разных народов. В I веке до н. э. римские военные под командованием Гнея Помпея оказались в Сирии — и принесли этот культ в Рим. В появлении нового культа никто не видел ничего необычного или опасного — но только в том случае, если он будет узаконен гражданской общиной. Все, что не легитимизировано сенатом или народным собранием, вообще не имеет статуса законного и, по сути дела, не является религиозным. Цицерон рассказывает, что одна из главных весталок лично посвятила алтарь на Капитолийском холме. Ее посвящение было лишено сенатом легитимного статуса, потому что сенату принадлежат такие решения, а сенат так не решил. И даже если главная весталка, служительница одной из главных римских богинь, сама делает личное посвящение, это не имеет никакого значения. Этот алтарь хотя и не был удален, не входил в категорию священного. Как физически гражданская община могла легитимизировать новый культ? Это довольно распространенный и в римском, и особенно в греческом мире акт, который очень похож на акт наделениячеловека правом гражданства — правом иметь землю и участвовать в общегосударственных культовых мероприятиях. То есть, по сути дела, принимая бога в местный пантеон, ему просто почетно даруют права гражданства в этом городе. Таким образом в античные пантеоны попадали самые разные божества. Например, в IV веке до н. э. в Средиземноморье распространился культ египетских Исиды и Сераписа. А в 204 году до н. э. римский сенат ввел культ Великой Матери Кибелы, которая почиталась в Малой Азии, и Аттиса, ее возлюбленного. Поэтому то, что римляне преследовали христиан, или иудеев, или философов, которых несколько раз выгоняли из города, или то, что в определенные этапы культ Исиды и Сераписа выселяли за тысячную милю от города Рима, — это все не религиозные, а политические преследования. Вряд ли можно найти в Риме какое-то свидетельство того, что мы будем преследовать христиан, потому что они не верят в наших богов. Нет, их преследуют просто потому, что они плохие граждане. А «плохие граждане» — это те, которые недостаточно пекутся о благополучии гражданской общины и не участвуют вместе со всеми в выстраивании правильных отношений с богами. А как правильно? Для того чтобы правильно общаться с богами, устанавливать с ними правильные юридические отношения, необходимо специальное место. Это место должно обладать двумя качествами: оно должно быть свободно и определено. Оно должно быть освобождено от всего являющегося собственностью людей и должно быть определено словом и юридическим ритуалом, который, естественно, может совпадать с религиозным как собственность бога. Территория должна быть огорожена. Это не значит, что там заборы стоят, достаточно провести борозду по квадрату или по кругу, чаще по квадрату. Минимальная необходимость на этой территории — это алтарь, храм необязателен. Желательно нахождение поблизости чистой воды, потому что для всякого ритуала важна так называемая ритуальная чистота. Ритуальная чистота также означает несоприкосновение со смертью. То есть, например, если у вас в доме покойник, вы не можете принимать участие в определенных ритуалах или заходить даже на территорию святилища, потому что все, что связано со смертью, причиняет скверну, загрязняет. А вот моральная чистота совершенно необязательна. Можно было бы сказать, что ты можешь перерезать десять человек накануне, а потом спокойно прийти в храм, но тут уже будет соприкосновение со смертью. Важно, что тут речь не идет о моральной вине — вопросами морали у греков и римлян религия не занималась. Этим занимались философы или, например, трагики типа Эсхила, которые размышляли о справедливости, свойственной Зевсу, и так далее. Предписания о моральной чистоте появляются в языческой среде довольно поздно, где-то со II–III века н. э., и даже тогда это скорее не правило, а редкость. Но вернемся к пространству, подходящему для общения с богами. В Древнем Риме оно было таким же, как в Греции, — но там, помимо прочего, сакральными свойствами обладал сам город Рим. Вокруг Рима существовала священная граница, которая называлась померий (pomerium), и это говорит о том, что сам Рим являлся сакральным пространством, куда нельзя заходить с оружием и вводить армию, за исключением тех случаев, когда речь идет о полководческом триумфе. Понятно, что это многократно нарушалось, особенно в эпоху гражданских войн и в другие периоды истории, но тем не менее. В греческих полисах, видимо, дело обстояло подобным образом. Например, можно вспомнить, что перед каждым народным собранием закалывался поросенок и его кровью окроплялась вся территория вокруг агоры, где собиралось народное собрание. Для того чтобы правильно договариваться с богами, нужно не только специальное пространство, но и специальное время. Время структурируется не менее серьезно. Причем в Риме существуют даже два основных календаря: это ежегодный общегражданский календарь, которым заведуют самые высшие римские магистраты, и отдельный календарь, который обычно называют сельским, связанный с сельскими работами и с циклом сельских религиозных праздников. Дни делятся на те, в которые можно работать, и те, в которые нельзя работать. Те, в которые нельзя работать, связаны с каким-либо социально-религиозным действием. Наконец, для общения с богами нужны жрецы. Но поскольку боги живут в одном мире с людьми, для общения с ними не нужно никаких специальных способностей. Жрец — это государственная должность, он выступает как своего рода нотариус, свидетель сделки. Обычно жрецом на определенное время мог стать любой полноправный член общества и несколько раз в жизни занимать эту должность. Обязанностей у него было немного: он не был учителем народа, он не был как батюшка или католический патер, который приходит в семью, обсуждает внутренние проблемы и принимает исповедь. На самом деле это был государственный служащий, которого на вазописи можно определить только по тому, что у него есть ключи: он хранитель ключей от храма. А храм — это не какое-то место для молитвы, это просто жилище, дом божества. И служба в нем не происходит — она происходит перед храмом, на алтаре. Храма вообще может не быть: нужен алтарь и огороженная освященная территория. Отношения с богами налаживаются при помощи ритуалов. И если вспомнить о римском принципе do ut des — «я даю, чтобы ты дал», — станет ясно, что самый эффективный ритуал — это жертвоприношение. Общая структура жертвоприношения и в Греции, и в Риме примерно одинаковая. Это процессия, в которой впереди идут жертвенные животные, часто с позолоченными рожками, или без позолоченных рожек, украшенные гирляндами и венками. Процессия торжественно идет к святилищу, потом к алтарю или к храму — алтарь, на котором происходит главное жертвоприношение, обычно стоит перед храмом. Геракл, ведущий жертвенного быка. Краснофигурная вазопись. 525–520 годы до н. э.Museum of Fine Arts, Boston Обычно считается, что животное само хочет быть принесено в жертву, поэтому от него требуется ритуальное согласие. Обычно перед его носом прыскают водой, оно кивает, и это интерпретируется как «да, хочу, чтобы меня принесли в жертву». Потом его посыпают соленой мукой, так называемой mola salsa, и потом либо определенным образом закалывают, либо специальный жрец точно и аккуратно бьет его специальным молоточком в темечко. Животное падает, его переворачивают на спину, потом раскрывают и смотрят на состояние внутренних органов, потому что дивинация, то есть гадание, и жертвоприношение в античном мире вообще никогда не разделяются. Плюс жертвенное животное должно обладать признаками совершенства: у него, например, не может быть две печени или три сердца, оно не должно быть уродливым, не должно обладать никакими телесными недостатками — оно должно быть совершенно. Если животное чем-то не устраивает, его заменяют — и продолжают это делать, пока не дойдут до самого нормального животного. После этого внутренности, как правило, варят в отдельном котелке, а остальное мясо разделяют: определенные его части полностью сжигают, остальное готовят. Сцена жертвоприношения. Краснофигурная вазопись. Афины, 430–420 годы до н. э. Musée du Louvre; Wikimedia Commons После того как жертвоприношение произошло, все мясо приготовилось, после заключительных молитв обычно происходит мясной пир. В нем участвуют все полноправные граждане, которые присутствуют на жертвоприношении. Чем-то реальное жертвоприношение напоминает миф о Прометее, который подсунул Зевсу кости и требуху, положил сверху пару приятных кусочков, а человечеству отдал всю лучшую часть, замаскировав это кожей и костями. Но иногда жертвоприношения, особенно общегосударственные, бывают настолько обильными, что на пиру, судя по подсчетам, может оказаться несколько тонн мяса, которое люди, которые присутствуют на празднике, просто не могут съесть. Возникает вопрос: что происходило с кучей мяса, которая оставалась после жертвоприношений на больших праздниках. Недавно появилась убедительная теория, что оно распространялось через лавки, и таким образом в потреблении этого жертвенного мяса участвовала большая часть гражданской общины. У нас есть косвенное подтверждение этой теории: в письме Плиния Младшего (I–II века н. э.) к Траяну говорится, что в Никомедии мясные лавки страдают от того, что их не посещают христиане, которые, естественно, отказываются от так называемого идоложертвенного . Наконец, правильный ритуал всегда совершается открыто и всем коллективом. Зона легитимной религии — это зона открытости, а если ты закрываешь двери, чтобы помолиться, значит, ты суеверный человек. Это может свидетельствовать о том, что ты впал в своего рода прелесть, которую греки называли гибрис (hybris) — надменное отношение к другим: это значит, что у тебя есть некое знание, которого нет у других полноправных членов общины, а это уже надменность, которую наказывают боги. У греков есть такое понятие о ревности богов: боги ревнивы к людям, когда люди стараются выделиться на фоне других граждан. Это можно сравнить с пшеничным полем: если какой-то колосок выше, чем другие, его надо снять, и обычно на этот колосок ревность богов и обрушивается. Поэтому все, что тайно, все, что происходит за закрытыми дверьми, все, что не легитимизировано полисом, все, что не получило законного статуса существования в полисе или в гражданской римской общине, это всегда либо балансирует на грани суеверия и религии, либо вообще относится к государственному преступлению. Магические практики, которые были распространены и в Греции, и в Риме, как раз были тайными. И потому считались суевериями, достойными порицания. В Риме с V века до н. э. их начали официально запрещать и преследовать. Слово «магия» не греческого происхождения. Оно происходит из иранских языков, и у греков обозначало людей, которые принадлежали к персидской религии, а именно к зороастрийцам. Как известно, с персами судьба свела греков довольно рано — в VI веке, а может быть, и раньше. Первоначально слово не имело отрицательного значения, обозначая зороастрийского жреца и иногда приобретая значение чего-то чужого и чуждого исконно греческой культуре. Постепенно, видимо, это последнее значение развивалось, и слово «магия» стало обозначать несанкционированное официальной полисной религией занятие и обряды, которые совершаются наедине, или по сговору, или в консультации с какими-то специалистами, которые бродили из полиса в полис и где-то почерпнули эти знания, чаще всего на Востоке. Видимо, вообще всю магию или, по крайней мере, ее основные черты греки позаимствовали на Востоке. Согласно одной очень убедительной теории, слова «магия» и «маг» стали обозначать у греков непонятную или полузапрещенную практику, потому что зороастрийским жрецам было свойственно произносить свои молитвы не так, как грекам, — громко, открыто, в присутствии всех, а полутихим голосом или даже шепотом. Первые материальные свидетельства магических практик у греков мы находим уже в VI веке до н. э. в Великой Греции, в частности на Сицилии, в городе Селинунте. Потом они, видимо, переходят на континентальную Грецию. Памятники такого рода — это так называемые таблички с заклятиями, которые могли выполняться на свинце, на керамике, судя по уже позднейшим папирусам — на папирусе и, возможно, на кожах. Как правило, таблички, сделанные на мягком материале, подобном свинцу, сворачивались и протыкались гвоздем. Первоначально на них писались только имена тех людей, которые подвергались действию магического заклятия. Делались они в самых разных обстоятельствах. Наибольшее число таких заклятий, видимо, относится к категории судебных заклятий. Цель такого рода практики состояла в том, чтобы заставить противников по суду замолчать, или по крайней мере сделать так, чтобы их показаниям в суде никто не верил. Вторая большая категория таких заклятий — это любовные заклятия, цель которых — или подчинить объект влюбленности, или, наоборот, как у нас говорят, присушить. Третья, одна из самых больших категорий, — это так называемые спортивные или агонистические заклятия, которые направлены против спортсменов или, например, жокеев и их лошадей. Причем в заклятии могут поименно называться лошади, откуда у нас имеется самый большой, наверное, ономастикон лошадиных кличек. Практика с V века до н. э. развилась очень широко. Наверное, ее расцвет приходится на IV век до н. э., когда она распространилась по всему греческому миру, в частности мы имеем довольно большой арсенал такого рода заклятий в Северном Причерноморье, в Ольвии и на Боспоре. В эллинистическую эпоху, скажем между концом IV века и I веком до н. э., мы наблюдаем некое затихание такого рода практики, которая невероятно расцветает уже в римское время. В это время мы уже имеем не только таблички с именами, мы имеем развернутые магические формулы, большое количество всякой тарабарщины, которую ученые называют voces magicae, или волшебные слова (в них современным ученым иногда удается прочитать названия всяких экзотических, чаще восточных, божеств — египетских, иудейских, а также имя Иисуса, упоминания архангелов и ангелов), сочетания разнообразных знаков, которые называют «магическими чертами» или линиями. Чьей помощи искали люди, которые прибегали к магии? Если мы говорим о классической эпохе, то это те же самые боги, что и полисные, но в определенных своих ипостасях, с определенными эпиклезами. Чаще всего это боги хтонические, то есть обитающие под землей, метафорически говоря, — по крайней мере, об этом говорят их эпиклезы. Это Гермес Хтонический (Katachthonios), Персефона, Деметра, даже сам Аид. Речь не идет о так называемых олимпийских богах, речь идет именно о богах подземных. Видимо, ритуал сопровождала особая жертва, которая обычно приносится таким богам. Неслучайно большая часть магических документов этого периода была найдена на кладбищах, на древних некрополях. И не просто на случайных могилах: не всякий покойник годится для передачи послания тому богу, который должен связать твоего противника или сделать так, чтобы в тебя влюбилась какая-нибудь девушка. Это должен быть покойник, который не обрел покоя, — так называемый aoros или anonymos, то есть незрелый или безымянный. Тот, кто умер молодым, «ненормальной» смертью, по воззрениям общины, не «исполнился» на этом свете. В этом смысле он «незрелый» и при жизни настоящего имени не обрел (хотя какое-то имя у него, безусловно, было). Неслучайно, например, в последних раскопках на афинском кладбище множество заклятий на керамике находят в одних и тех же детских могилах. Если мы откроем греческие магические папирусы, то обнаружим, что заклятие можно положить не только в могилу безвременно ушедшего человека, не нашедшего покоя мертвеца, но и, например, бросить в колодец или в воду; вообще поместить в сферу, которая находится ниже уровня земли, где обитает община, — и которая имеет непосредственное соприкосновение с миром мертвых и с подземными богами. Что касается поздних папирусов, то здесь наблюдается картина, которую в современном религиоведении называют не очень удачным словом «синкретизм»: на одном и том же листе папируса или на одном и том же свинцовом документе мы видим богов совершенно разных пантеонов самых разных стран и народов — и греческих, и восточных, и иудейских. Одна из самых потрясающих находок последнего времени — это находка из раскопок 1999–2001 годов на площади Евклида в Риме. В источнике богини Анны Перенны была найдена сокровищница такого рода документов: туда на протяжении IV, V, VI веков римляне бросали таблички с заклятиями, и не только с заклятиями. Там, в частности, есть так называемые куклы вуду, которые грекам тоже были свойственны, — у нас есть более тысячи примеров таких кукол, сделанных из свинца, из воска, из дерева и других материалов, из всего античного мира. Если внимательно изучать тексты на табличках из этого источника Анны Перенны, можно, например, прочитать, что магическое божество Абраксас является отцом Иисуса Христа. Итак, всякий легитимный ритуал открыт, а тайное и закрытое всегда порицается. Но в Античности была распространена религиозная практика, которая вроде бы противоречит этому принципу. Это мистерии — празднества, о содержании которых знали только посвященные, которые распространились в эпоху Римской империи. Самые известные мистерии назывались Элевсинскими. Они были связаны с мифом о том, как бог Аид забрал к себе в подземное царство Персефону, дочь богини плодородия Деметры, а затем вернул ее, но на время. С тех пор она должна была полгода проводить в его царстве, а полгода — с матерью на земле. В честь этого Деметра установила в городе Элевсине мистерии. Совершенно удивительная вещь. Они существовали минимум с начала I тысячелетия до н. э. и просуществовали до середины практически I тысячелетия н. э., и за все это время, что они существовали, никто не проболтался о том, что там происходило. Быть в них посвященными считалось очень важным, чуть ли не обязательным, особенно в римское время, потому что если ты не посвятишься — это все равно как у нас не креститься среди христиан: не крестишься — значит, окажешься по левую сторону Господа на Страшном суде. То же самое с Элевсинскими мистериями. Отсюда и само слово «мистерия», mysteria — это от глагола myeomai, «посвящаться»: это посвящать в этот культ самого себя, делать себя вотивом. Не могу утверждать наверняка, потому что состояние источников сложное, но, кажется, это могло привести к тому, что после смерти ты оказывался в толпе других блаженных посвященных людей в более хороших местах в загробной жизни. Как же могли такие закрытые культы сочетаться с общей открытостью античных религий? Ведь Элевсинские мистерии никогда никто не запрещал. Это дозволенная закрытость, легитимный закрытый ритуал. Он был не только в этих мистериальных культах — в некоторых святилищах, например, в прорицалище Трофония в Беотии было что-то подобное: там человек должен был залезать в какую-то дыру в земле, и после этого ему было какое-то количество дней не очень хорошо, он чуть ли родных не узнавал, но что он там видел — непонятно. Это все — доступная закрытость, потому что она на самом деле не совсем закрытость: хотя никто об этом не болтает, но все в курсе. Этот культ, несмотря на свои таинственные ритуалы, таинственен для внешних людей, и в этом смысле община оказывается не внешней, она внутри. Поэтому Элевсинские мистерии — вроде закрытый ритуал, но он функционирует внутри общины афинян, вся община посвящалась в эти Элевсинские мистерии в какой-то момент времени. И в них не участвовали поодиночке, в них всегда участвовали группами. Я думаю, что в эпоху расцвета в Элевсинских мистериях участвовали тысячи людей за раз. И тем не менее в источниках такие закрытые культы практически не описываются, и мы о них очень мало знаем. Но вроде бы есть смутные указания на то, что участники Элевсинских мистерий рассчитывали на лучшее место в загробной жизни. А это немного напоминает христианскую идею о спасении души после смерти. В первой половине ХХ века было довольно много ученых, которые считали, что вот эти мистериальные культы, распространившиеся в эпоху Римской империи, были теми самыми религиями спасения, в состязании с которыми победило христианство, самая лучшая, самая успешная религия спасения. На самом деле никакими они не были религиями спасения в таком христианском смысле, у них не было идеи тотального спасения человеческой души. Речь идет только о спасении здесь — о здоровье, о благополучии, о спасении на море, о спасении от болезней и так далее, только об этом. У нас есть одна интересная надпись, поздняя уже, эпохи Средней империи, вырезанная на надгробии восьмилетнего мальчика, которого родители успели посвятить во все мистериальные культы, до которых они добрались, — он стал жрецом каких-то высших ступеней. В этой эпиграмме написано, что это его не спасло — он все равно умер. В этой надписи чувствуется некое разочарование, потому что ни один из этих культов все-таки не избавил его от смерти, ну или не продлил его жизнь так, как хотелось его родителям. А значит, родители посвящали своего сына в культы вовсе не ради лучшей жизни после смерти, а ради вполне земного избавления от болезней. Судя по всему, римлянам даже в поздние века империи была совершенно чужда христианская идея посмертного спасения. Даже в IV веке н. э., когда император Константин Великий сделал христианство государственной религией. В первой половине ХХ века обычно считали — а некоторые и до сих пор так считают, — что шла большая борьба вот этих мистериальных культов, религий спасения, которые обладали развернутой эсхатологической картиной, то есть учением о конце мира, о посмертной участи человека, и все это они связывали воедино с моральными предписаниями, с чистотой души, с чистотой сердца и так далее, и в какой-то момент христианство просто взяло и победило. На самом деле процесс был, видимо, сильно медленнее. Константин сделал то, что делало до него бесчисленное множество римских магистратов, и консулов, и сенатов, которые принимали, например, культ Исиды или культ Великой Матери Кибелы. Точно так же в какой-то момент Константином был принят и культ Христа. На самом деле не факт, что он вообще понимал, что речь идет о чем-то ином. Я думаю, что само изменение сознания, превращение сознания в христианское — это очень медленный процесс, на века растянувшийся, а то, что мы имеем сейчас в наших собственных головах, это во многом вообще XVIII–XIX века. Это была вторая лекция из курса Arzamas о том, что такое Античность. В следующий раз речь пойдет об античных государствах: как были устроены демократические Афины — и что представляла собой Римская республика. До встречи! Что еще почитать о религиях Древней Греции и Древнего Рима: Общие вопросы и современный взгляд Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Часть 2. Богослужебные и сценические древности. СПб., 1899 (переиздание: СПб., 1997).Шайд Дж. Религия римлян. М., 2006.Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987.Burkert W. Greek Religion. Harvard, 1985 (переработанное и дополненное издание: Burkert W. Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart, 2011).Scheid J. Les Dieux, l'État et l’individu. Réflexions sur la religion civique à Rome. Paris, 2013. Некоторые частные вопросы Богаевский Б. Л. Земледельческая религия Афин. Т. 1. Петроград, 1916.Кагаров Е. Г. Греческие таблички с проклятиями. Харьков, 1918.Graf F. Magic in the Ancient World. Harvard, 1997.Naiden F. S. Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods. Oxford; New York, 2013. historicaldis.ru праздники Древнего Рима, Греции и Египта

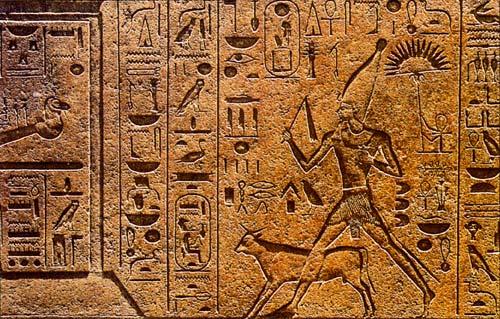

В древности верили, что миром управляют боги, что они вершат судьбы человека, руководят его действиями, насылают на него беды, приносят радость. Божественными силами обладает природа. Горы, реки, рощи, поля населены демонами и божествами, от которых зависят урожай, плодородие земель, рост посевов, обилие рыб и птиц и так далее. Главным богам-покровителям и мелким божествам воздавали почести, приносили жертвы, устраивали празднества, на которых совершали ритуальные обряды, сопровождаемые торжественными шествиями, песнями, танцами и заклинаниями. Именно на таких праздниках зародились основы современного театра. Греческие торжества, посвященные богу виноделия Дионису-Бахусу, положили начало трагедии, из шутливых, насмешливых песенок, исполняемых на праздничных деревенских шествиях, родилась комедия.

Древние римляне отмечали в году более 50 праздников. Они составляли важную часть их жизни. Их традиции сохранялись веками, некоторые дошли до наших дней. Так, обычай празднования начала Нового года был закреплен в середине II века до нашей эры государством. Римские новогодние торжества 1 марта, а позднее 1 января открывались многолюдным шествием к Капитолийскому холму, где находились главные святилища Рима, там приносили жертвы покровителю города богу Юпитеру. Затем начинались праздничные пиры и приемы. Римляне, как и мы, верили, что весь год будет таким, каким окажется первый новогодний день. Они ходили друг к другу в гости, обменивались подарками, дарили сладости, украшения, позже — деньги, желали друг другу счастья и благосклонности богов.

Древние римляне отмечали в году более 50 праздников

Из сельских древних земледельческих праздников, которых было множество, особенно пышно справлялись февральские Луперкалии — празднества, посвященные богам — покровителям стад и пастухов. Очистительные жертвы приносили у подножия Палатинского холма, где жила некогда легендарная волчица (лат. «lupus»), вскормившая основателей Рима — Ромула и Рема. А 21 апреля в годовщину основания Рима наступал еще один праздник пастухов в честь древней богини Палее. Богине жертвовали ветки лавра, лепешки, хлеб.

Луперкалии. Рисунок Адама Эльсхаймера

Считались необходимыми ритуалы очищения. Скот, дабы уберечь от заразных болезней, прогоняли сквозь костры. Пастухи и сельская молодежь, соревнуясь, устраивали веселые игры, состязались, кто удачнее прыгнет через костер. Обычай этот долго существовал у других народов.

Самыми веселыми и любимыми в народе были декабрьские Сатурналии, их справляли и горожане, и сельские жители. Посвящены они были древнеиталийскому земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествили с греческим Кроном и считали отцом Юпитера, Юноны и Нептуна.

«Сатурналии» Эрнесто Бьонди. Бронзовая копия 1909 года

По преданию, Сатурн стал царем в Лацие, и царствование его было временем добра и справедливости, всеобщего благоденствия, любви и братства. В «золотой век» (лат. «aurea aetas») не было хозяев и рабов, люди были равны и счастливы. Сатурналии продолжались пять дней. Люди веселились на улицах, ходили в гости, устраивали пиршества для богов и людей. Рабы в это время получали временную свободу, и на шутливых застольях им прислуживали хозяева. С тех далеких дней сохранился обычай дарить в декабрьские праздники друг другу восковые свечи. Зажжение их было жертвоприношением богу. В эти дни обязательно следовало дарить подарки. Существовали даже своего рода законы проведения Сатурналий, согласно которым не дозволялось произносить никаких речей, кроме веселых и насмешливых, полагалось заранее приготовить деньги, одежду, серебро, чтобы разослать их друзьям. Причем богач не должен был одаривать богача, а людям ученым все нужно было посылать в двойном размере, «ибо они достойны получать двойную долю. Бедняк же, если он человек ученый, пусть пошлет в ответ богачу или книгу одного из древних писателей, или собственное сочинение, какое сможет. Богач же обязан этот подарок принять со светлым лицом, а принявши, немедленно прочесть», — писал великий сатирик античности Лукиан.

23 августа в Древнем Риме отмечали Вулканалии

Греки тоже устраивали праздники в честь богов, чтобы умилостивить их и убедить выполнить желания людей. Самым главным праздником в Афинах были Великие Панафинеи, проводимые в честь покровительницы города, мудрой воительницы Афины Паллады. Афину граждане почитали за то, что она подарила им оливковое дерево.

Бегуны — участники Панафиней. Ваза, ок. 530 года до нашей эры

Праздник длился пять дней. Его вершиной было шествие от городских ворот к месту на Афинском Акрополе, где находилось святилище богини. Там Афине приносили в дар новое платье из тончайшей ткани, изготовленное женщинами. Его везли, вывесив на мачте священного корабля, поставленного на колеса, чтобы все видели, какой наряд приготовили афиняне своей покровительнице. В торжественном шествии участвовали все жители города: старики несли оливковые ветви, молодые мужчины вели сто быков, которых приносили в жертву, девушки несли корзины с драгоценными сосудами. Процессия заканчивалась общим праздничным пиром.

Помимо праздников в честь богов, греки устраивали также общегосударственные торжества в память какого-либо выдающегося события, например, День освобождения в честь победы над персами при Платеях.

Самым главным праздником древних греков были Великие Панафинеи

Очень популярными у греков были спортивные состязания. Главными соревнованиями были Олимпийские игры. Игры начались в 776 году до нашей эры и проводились каждые четыре года. Олимпийские игры были посвящены богу Зевсу и проходили в Олимпии. К участию в них допускались только граждане Афин, а женщины не имели права находиться даже среди зрителей.

Во время проведения Олимпийских игр во всех греческих государствах прекращались войны. Участники будущих состязаний приезжали на месяц раньше, чтобы ознакомиться с местностью. Игры начинались с жертвоприношений Зевсу, на алтаре спортсмены давали клятву соревноваться честно.

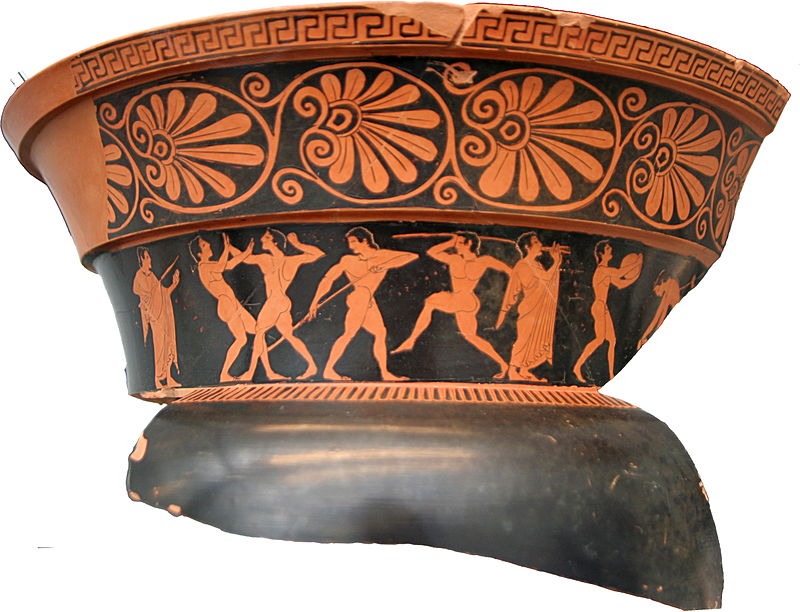

Древнегреческая ваза. Три вида пятиборья: метание диска и копья, борьба (толчки ладонями). Справа частично сохранилось изображение прыжка

Поначалу в программу соревнований был включен только бег. В 708 году до нашей эры на Олимпийских играх было введено пятиборье — пентатлон, состоявшее из прыжков, бега, метания диска, метания копья и борьбы. Греки прыгали в высоту и в длину, позже появились кулачный бой, состязания на колесницах, запряженных четверкой лошадей. Наградой для победителя был венок из оливковых ветвей.

Олимпийские игры в древности проводились 293 раза в течение 1170 лет. В 394 году римский император Феодосий I объявил христианство официальной религией и, считая Олимпийские игры языческим развлечением, запретил их.

Лишь в 1896 году благодаря усилиям французского общественного деятеля Пьера де Кубертена и его единомышленников стали снова проводиться Олимпийские игры. Местом проведения I-й Олимпиады стала столица Греции — Афины. С того времени каждые четыре года на алтаре Олимпии зажигают олимпийский огонь, который передают к месту проведения очередной Олимпиады.

Очень популярными у древних греков были спортивные состязания

У древних египтян тоже были праздники, а не только серые будни, хотя их торжества с современной точки зрения кажутся, по меньшей мере, странными. Рождение ребенка, к примеру, вовсе не считалось основанием для радости, и дни рождения никак не отмечали и не праздновали. Но свадебные торжества у египтян были. В зависимости от имущественного и общественного положения молодых супругов в честь бракосочетания устраивали скромный праздник с небольшим числом приглашенных или изобильный веселый «пир на весь мир».

Царица Хатшепсут на празднике Сед

Фараон был не только сыном бога Ра, но и человеком своего времени, поэтому не все в его жизни отличалось от жизни современников. У фараонов, по-видимому, тоже не было дней рождения, хотя по случаю появления на свет наследника престола, вероятно, все же устраивали внутри дворца небольшое торжество. Зато траур по усопшему владыке охватывал всю страну и продолжался 90 дней.

Одним из самых великих и радостных праздников фараона был праздник Хеб-сед, чаще называемый просто Сед. Праздником Сед торжественно отмечали важную дату — 30 лет со дня вступления фараона на престол. После первого праздника Сед его повторяли через каждые три года. Разумеется, не каждому фараону удавалось дожить до этого «юбилея». Если правитель предчувствовал, что его дни сочтены, и он может не дожить до праздника Сед, он переносил его празднование на более ранний срок.

На празднике Сед фараон непременно должен был показать, что он еще силен и способен управлять страной. Иногда силы правителя поддерживали с помощью «омолаживающих» ритуалов.

Одним из самых великих и радостных праздниках фараона был Хеб-сед

Особыми торжествами отмечали награждение фараоном кого-нибудь из приближенных «почетным золотом» за выдающиеся заслуги. Сначала золотом награждали полководцев за успешные военные походы, а потом это вошло в обычай, и фараон стал лично одаривать золотом и драгоценностями своих сановников.

Самым любимым в народе был праздник начала года. Его отмечали в разгар лета, когда начиналось половодье. Вода в Ниле поднималась и заливала поля, земледельцы и весь народ радовались надеждам на хороший урожай. В это время на небе всходила звезда Сириус. Она считалась воплощением богини Сопдет — богини нового года, наводнений и чистой воды, покровительницы умерших, которую египтяне представляли в виде женщины с коровьими рогами.

Как и у других земледельческих народов, у египтян было также множество праздников урожая, которые отмечали в каждой местности в разные дни. Во время этих празднеств устраивали ритуальное чествование богов плодородия, благодарили их за помощь и просили не оставлять в дальнейшем своим божественным покровительством.

Высшее общество Древнего Египта праздновало все установленные праздники, но и в другие дни не сторонилось веселья — устраивало пиры, приглашало гостей. Пирующих развлекали танцовщицы, акробаты и музыканты. По нарядно убранным покоям сновали сотни слуги и служанок, выполнявших любую прихоть гостей. На красивых блюдах подавали различные сорта мяса и дичи, хлеб, фрукты. Обильную еду запивали пивом и вином. Египтяне очень любили выпить, они даже праздники называли попросту «пьянство» или «опьянение».

Амон

Одним из важнейших праздников Древнего Египта был, несомненно, любимый народом и очень красивый и веселый праздник бога Амона — Опет. Продолжался он долго, примерно 27 дней во время разлива Нила. Праздник Опет начинался с того, что из Карнака — храма бога Амона в Фивах, выходила многолюдная торжественная процессия. В пышно разукрашенных носилках в форме ладьи жрецы несли статую бога Амона, в двух других ладьях «плыли» по воздуху поддерживаемые сильными руками ладьи со статуями супруги Амона богини неба Мут и ее сына Хонсу.

Вода во время разлива Нила стояла высоко, заливала поля и подмывала плотины и дороги, но зато на лодках можно было плавать почти по всей долине. На праздник сходилось и съезжалось из дальних мест множество народа. Отовсюду слышались звуки музыки, веселые голоса, разносились вкусные запахи принесенной снеди. Торговцы предлагали фрукты, мясо, хлеб, разнообразные лакомства и кувшины с напитками. При большом стечении народа на воду спускали тяжелые, богато убранные храмовые ладьи Амона, Мут и Хонсу, на которые помещали носилки со статуями, и с помощью других судов, шестов и весел выводили неповоротливые ладьи на открытую воду. Статуи торжественно перевозили в Луксор, а под конец праздника Опет их возвращали обратно по аллее сфинксов в храм Карнак, где они хранились весь год до следующего шествия. Египтяне веселились, объедались и упивались в течение двух, трех или четырех недель, что зависело от продолжительности подъема воды в Ниле.

Свои праздники египтяне называли «пьянство» или «опьянение»

Другое религиозное торжество, которое тоже было очень важным для египетских фараонов, это праздник Мина — очень древний ритуал, хорошо документированный в археологических памятниках. Его значение, вероятно, изменялось в ходе столетий. Праздник Мина иначе называли Праздник ступеней, потому что считалось, что бог плодородия Мин сидел на своей ступени и принимал приношение — первый сноп нового урожая.

Праздник Мина начинался в первый день жатвы и отмечался ритуальной процессией. Впереди процессии вели белого быка — символ бога Мина, на голову которого прикрепляли корону. Фараон шел вместе с сыновьями в сопровождении сановников и знати. В честь божества воздвигали символический столб. Фараон, участвовавший в ритуале, срезал на поле золотым серпом первый сноп, подносил его к столбу и торжественно укладывал у подножья.

Праздник Мина был не таким всенародным, шумным и веселым, как Опет. Земледельцы приступали к уборке урожая и не могли себе позволить предаваться продолжительному обжорству и пьянству. Даже если урожай предполагался богатый, его еще нужно было убрать. А для фараона праздничные ритуалы составляли существенную часть обязанностей, лежавших на нем как на правителе страны и главном оплоте египетского общества.

Рекомендовано вам

diletant.media Древние Греки и Древние римляне: законодатели моды, европы и убежденные варвары. Особенно, что касается секса :) Заполним исторический пробел :) Древние греки в качестве утюга использовали нагретый металлический стержень по форме скалки. А римляне стучали по одежде горячим молотком, выбивая складки.http://recovery-zone.ru/posidelki/letopis-utyuga/Есть такой исторический анекдот: древние греки говорят, что это именно они изобрели секс. На что чуть более поздняя великая цивилизация древного рима отвечает, что именно они показали секс женщине. Среди первых пятнадцати римских императоров один только Клавдий не имел любовных связей с мужчинами. Это считалось необычным поведением и высмеивалось поэтами и писателями, которые говорили: любя только женщин, Клавдий сам стал женоподобным Древние римляне устраивали специальные празднества в честь попы (мужской или женской). В эти дни римляне окрашивали свои попы в красный цвет и устраивали праздничные танцы. Жители Древнего Египта внимательно следили, чтобы свободные девушки не усаживались голой попой на необработанные поверхности, например камни. Они считали, что это обидит попу, и девушка не выйдет замуж. Не секрет, что мораль древнего общества заметно отличалась от нашей. Об этом в школе не принято говорить, но групповуха, педофилия, зоофилия и гемосексуальность были в порядке вещей в Древней Греции и никому даже не приходило в голову как-то этого стесняться. Римский император Нерон женился на мужчине - одном из своих рабов по имени Скорус. На фоне всего этого существовало Иудейское царство где все это порицалось, где Б-г запрещал есть мясо от живого осла (тогда путники могли отрезать кусок мяса от осла, зажарить его и съесть и утром продолжить на таком осле путь) и варить козленка в молоке его матери (что с удовольствием делали греки, римляне да и вообще все _цивилизации_ вокруг).Теже иудеи (евреи) в своем государстве ввели обязательное 3х летнее образование не только для женщин (что было нонсенсом для греков/римлянов/и т.д.), а еще и для рабов!!!Не поняты были в те времена иудеи и были завоеваны большими варварами греками и еще большими римлянами, ставшими основателями европы в будущем. К слову, обязательное образование и отмена рабства на земле где мы живем произошло примерно на 1800-2000 лет позже! Дальше, если Вам до 16ти лет - не смотрите. Картинки специально мелкие, чтобы только взрослые на них кликали. Для самостоятельного изучения вопросаhttp://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43340239428/Sekretyi-drevnego-seksa.https://www.google.com/search?safe=off&site=&tbm=isch&source=hp&biw=1592&bih=869&q=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3&oq=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3&gs_l=img.3...1879.4699.0.5219.18.10.0.8.8.1.150.1063.6j4.10.0...0.0.0..1ac.1.17.img.l3_pmcX1mHI#safe=off&tbm=isch&sa=1&q=ancient+greek+sex&oq=ancient+greek+sex&gs_l=img.3..0j0i24l3.226119.229380.6.229506.17.11.0.6.6.0.102.989.10j1.11.0...0.0.0..1c.1.17.img.Ozp8vHqLnmU&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.Yms&fp=acb304c7d050105c&biw=1592&bih=869 blog.klimenko.kiev.ua Любимый фрукт древних греков и римлян?

- Политика

- Экономика

- Недвижимость

- Транспорт

- Финансы

- Энергетика

- Происшествия

- Cпорт

- Единоборства

- Новости автоспорта

- Новости баскетбола

- Новости Тенниса

- Новости футбола России и Европы

- Хоккей

- Шоу-бизнес

Поиск

Топ100 последних новостей Топ100 последних новостей

www.chsvu.ru

|